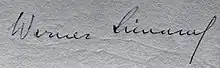

Werner Leibbrand

Werner Leibbrand (* 23. Januar 1896 in Berlin; † 11. Juni 1974 in München) war ein deutscher Psychiater und Medizinhistoriker.

Leben und Wirken

Leibbrand entstammt einem altschwäbischen Geschlecht. Die Vorfahren waren Pfarrer, Ärzte, Gelehrte und Schauspieler; sein Vater betrieb eine Lebensversicherung. Schon während der Schulzeit erfolgte eine Ausbildung zum Konzertpianisten durch Birgit Hammer. Auf Einspruch des Vaters wandte er sich dem Studium der Medizin zu, speziell auch der Psychiatrie, und hörte nebenher Philosophie sowie Musik-, Literatur-, Kunst- und Rechtsgeschichte. Seine Lehrer waren u. a. Heinrich Wilhelm Waldeyer, Günther Hertwig, Magnus Hirschfeld, Arthur Kronfeld und Karl Bonhoeffer. Im Ersten Weltkrieg war Leibbrand Feldarzt, 1919 legte er das Medizinische Staatsexamen ab und ein Jahr später promovierte er in Berlin bei Ferdinand Blumenthal mit der Arbeit „Ueber Tumoren bei Kriegsteilnehmern“. Er wurde Assistenzarzt am Berliner Westend-Sanatorium, wo er bis 1927 blieb. Mitte der zwanziger Jahre eröffnete Leibbrand eine Psychiatrische Praxis, die besonders von der Berliner Film- und Theaterwelt lebhaft frequentiert wurde. Gleichzeitig begründete er als Pionier der Sozialpsychiatrie die Fürsorge der Geisteskranken im offenen Vollzug (siehe auch Offene Fürsorge). Als Mitglied des Vereins Sozialistischer Ärzte war er auch am Aufbau eines psychiatrischen Fürsorgezentrums für Alkohol- und Drogenabhängige beteiligt.[1]

1933 wurde Leibbrands Wirken durch die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten abrupt beendet. Aus Protest gegen den Ausschluss jüdischer Berufskollegen aus den Standesorganisationen trat er aus dem Wilmersdorfer Ärztlichen Verein aus. Daraufhin verlor er seine Kassenzulassung und wurde aus seiner Funktion als Bezirksarzt entlassen. Pläne zu einer Emigration blieben erfolglos. Er beschäftigte sich mit Themen der Medizingeschichte und intensivierte seine philosophischen und geisteswissenschaftlichen Studien. Dies führte zu einer freien Mitarbeit bei der Frankfurter Zeitung. Er schuf „Katakombenkreise des Philosophierens“[2], zu denen Richard Kroner, Konrat Ziegler, Ernesto Grassi, Richard Müller-Freienfels, Kurt Riezler, Hans Rothfels, Carl Friedrich von Weizsäcker und Romano Guardini gehörten. In Leibbrands Berliner Wohnung am Kaiserdamm entstand Guardinis endgültige Formulierung seiner Rilke-Studien, vor allem die Interpretation der Duineser Elegien und der Sonette an Orpheus. Zwischen 1937 und 1939 publizierte Leibbrand seine ersten größeren medizinhistorischen Arbeiten, insbesondere seine Darstellung der Romantischen Medizin (1937). Im Gegensatz zum bis dahin vorherrschenden Pragmatismus und Utilitarismus schrieb er Medizingeschichte als Problemgeschichte menschlicher Beziehungen in der besonderen Situation von Arzt und Patient.

Der Zweite Weltkrieg verschärfte die Situation Leibbrands, der im August 1943 in der Nürnberger Nervenklinik dienstverpflichtet wurde und ab 1944 auch an der psychiatrischen Klinik Erlangen tätig war, wo sich die Ärztin Annemarie Wettley für ihn und seine Ehefrau Margarete einsetzte. Andauernde Anfeindungen durch verschiedene ärztliche Kollegen zwangen ihn letztlich zu einer Flucht in die Illegalität, die bis zum Einmarsch der Amerikaner dauern musste. Von der US-amerikanischen Militärregierung wurde er zum Direktor der Erlanger Klinik ernannt. Eine herausragende Rolle nahm Leibbrand bei den Nürnberger Ärzteprozessen (1946/47) ein, an denen er als einziger deutscher Gutachter beteiligt war. In dieser Zeit setzte er sich aufgrund der menschenunwürdigen Verhältnisse in der damaligen Psychiatrie auch für die Rechte von psychiatrischen Patienten ein, was zu weiteren Anfeindungen führte.

Ab 1946 begann er zusammen mit Annemarie Wettley den institutionellen Wiederaufbau des Instituts für Geschichte der Medizin der Universität Erlangen; 1947 wurde er dort zum außerordentlichen Professor ernannt. 1953 folgte Leibbrand einem Ruf an das Institut für Geschichte der Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität München, dem er von 1953[3] bis zu seiner Emeritierung 1969 vorstand, ab 1958 als Ordinarius. Seit 1954 nahm er an vielen internationalen medizinischen und medizinhistorischen Kongressen teil; auch hielt er zusammen mit Annemarie Wettley regelmäßig Kurse an der Sorbonne ab. 1964 machte er die deutschsprachigen Fachkollegen auf die Arbeiten von Michel Foucault aufmerksam.[4]

Zu seinem letzten großen mit seiner Frau verfassten Werk „Formen des Eros“ schrieb er seinem Verleger Meinolf Wewel 1971 aus Paris als These: „Ablösung von der Psychopathologie und Psychiatrie zugunsten eines geistigen Breitbandspektrums eigenwilliger Geschichtsmethodik, die auf den Entwicklungsgedanken verzichtend, sich nach phänomenalen Begriffen ausrichtet, um sie jeweils im ganzen durchzuziehen.“ Die Anregung zu diesem Werk war von Karl Jaspers ausgegangen, die die beiden Verfasser ermunterte, Mythos und Dichtung frei von Ideologie oder fixen Dogmen nach dem Eros zu befragen.

Privates

In zweiter Ehe war Leibbrand seit 1932 mit Margarete Sachs (1885–1961), die von Friedrich Bergius geschieden war, verheiratet. Nach ihrem Tod heiratete er Annemarie Wettley (1913–1996).

Ehrungen

Für seine Leistungen sind Werner Leibbrand zahlreiche Würdigungen zuteilgeworden. Fünf Akademien haben ihn zum Mitglied gewählt. Er erhielt die Ärzteplakette von Tel-Aviv und war in vielen wissenschaftlichen Gesellschaften. 1971 ehrte die Republik Frankreich Leibbrand mit der Verleihung des Ordre des Palmes Académiques, ihrer bedeutendsten akademischen Auszeichnung.

Veröffentlichungen (Auswahl)

- Romantische Medizin. Goverts, Hamburg 1937.

- Der göttliche Stab des Äskulap. Eine Metaphysik des Arztes. Otto Müller, Salzburg 1939.

- Vinzenz von Paul. Berlin/ Leipzig 1941.

- Heilkunde. Eine Problemgeschichte der Medizin (= Orbis academicus. Band II/4). Alber, Freiburg im Breisgau/München 1953. ISBN 3-495-44106-9 (Snippet-Ansicht in der Google-Buchsuche).

- Die spekulative Medizin der Romantik. Claassen, Hamburg 1956 (Snippet-Ansicht in der Google-Buchsuche).

- mit Annemarie Wettley: Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie (= Orbis academicus. Band II/12). Alber, Freiburg im Breisgau/München 1961.

- mit Annemarie Leibbrand-Wettley: Kompendium der Medizingeschichte. Banaschewski, München-Gräfelfing 1964.

- mit Annemarie Leibbrand-Wettley: Formen des Eros. Kultur- und Geistesgeschichte der Liebe (= Orbis academicus. Sonderbände 3/1–2). 2 Bände. Alber, Freiburg im Breisgau/München 1972, ISBN 3-495-47256-8.

- Andreas Frewer: Werner Leibbrand: Leben – Weiterleben – Überleben. Kommentierte Edition seiner Vita. (= Geschichte und Philosophie der Medizin. Band 16). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021. ISBN 978-3-515-12940-4.

Literatur

- Joseph Schumacher (Hrsg.): Melēmata. Festschrift für Werner Leibbrand zum siebzigsten Geburtstag. C. F. Boehringer, Mannheim 1967.

- Heinz Goerke: In memoriam: Professor Dr. Werner Leibrand † (23. Januar 1896 – 11. Juni 1974). In: Bayerisches Ärzteblatt. 1974, Heft 8, S. 582 (Digitalisat).

- Fridolf Kudlien. Werner Leibbrand als Zeitzeuge : Ein ärztlicher Gegner des Nationalsozialismus im Dritten Reich. In: Medizinhistorisches Journal. Band 21, 1986, Heft 3/4, S. 332–352.

- Paul U. Unschuld, Matthias M. Weber, Wolfgang G. Locher (Hrsg.): Werner Leibbrand (1896–1974). „…ich weiß, daß ich mehr tun muß, als nur ein Arzt zu sein …“. Zuckschwerdt, Germering bei München 2005, ISBN 3-88603-882-3.

- Matthias M. Weber: Werner Leibbrand. In: Volkmar Sigusch, Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Campus, Frankfurt am Main 2009 ISBN 978-3-593-39049-9, S. 407–410.

Weblinks

- Literatur von und über Werner Leibbrand im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Ralf Seidel, Felicitas Söhner: Biographie von Werner Robert Leibbrand In: Biographisches Archiv der Psychiatrie (BIAPSY).

Anmerkungen

- Der sozialistische Arzt. II. Jg. No 2/3, November 1926, S. 55: Neue Mitglieder (Digitalisat); III. Jg. No 1/2, August 1927, S. 8: Wahlvorschlag des „Verein Sozialistischer Ärzte“ zur Ärztekammer (Digitalisat)

- So von Leibbrand selbst bezeichnet.

- Vgl. dagegen LMU: Geschichte des Lehrstuhls (als Nachfolger von Gernot Rath)

- Florian Mildenberger: The birth of acknowledgement: Michel Foucault and Werner Leibbrand. In: Sudhoffs Archiv. Bd. 90 (2006), S. 97–105, PMID 16929797.