Turgenie

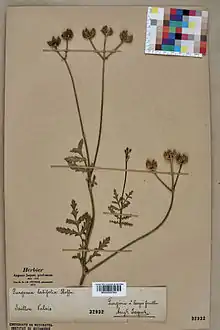

Die Turgenie[1] (Turgenia latifolia) ist die einzige Art der Pflanzengattung Turgenia innerhalb der Familie der Doldenblütler (Apiaceae).

| Turgenie | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Turgenie (Turgenia latifolia) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||||

| Turgenia | ||||||||||||

| Hoffm. | ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Art | ||||||||||||

| Turgenia latifolia | ||||||||||||

| (L.) Hoffm. |

Trivialnamen

Weitere Trivialnamen sind Breitblättrige Turgenie[2], Breitblättrige Haftdolde, Klettendolde, Turgenie, Gemeiner Heckenkerbel und Breitblättrige Klettendolde. Darüber hinaus sind regional auch die Trivialnamen Bettelläuse (Schmalkalden) und Filzläuse (Fulda) belegt.[3]

Beschreibung

Vegetative Merkmale

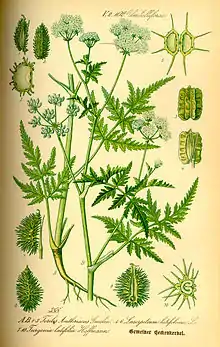

Die Klettendolde ist eine einjährige krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 15 bis 40, selten bis zu 60 Zentimetern.[4] Die Wurzel ist dünn und spindelförmig. Der Stängel ist gefurcht, mit sehr kurzen Borsten behaart[4] und im oberen Teil von längeren Haaren besetzt.[5]

Die Laubblätter sind einfach gefiedert beziehungsweise fiederschnittig.[4] Die Blattscheiden sind länglich und besitzen einen weißen kurzhaarigen Hautrand. Jedes Blatt trägt jedersits meist vier einander gegenüberstehende Blattabschnitte. Die Fiedern sind lanzettlich bis eiförmig, 15 bis 50 Millimeter lang, gesägt bis fiederteilig. Die Blattabschnitte sind eingeschnitten gezähnt und diese Zähne besitzen eine aufgesetzte, gelbe Spitze.[4] Die Blattunterseite ist anliegend bis abstehend behaart und an den Rändern oft bewimpert. Die unteren Blätter sind gestielt, die oberen auf ihren Blattscheiden sitzend.

Generative Merkmale

Die Blütezeit reicht in der Schweiz von Juni bis August.[4] Die langgestielte doppeldoldige Blütenstand besitzt zwei bis fünf borstige Strahlen. Die zwei bis fünf Hüllblätter und die fünf bis sieben Hüllchenblätter sind eiförmig-lanzettlich bis oval und sehr breit hautrandig. Der Hautrand ist so breit oder breiter als der grüne Mittelteil. Die Döldchen enthalten nur wenige Blüten.[4][5]

Die zwittrigen Blüten besitzen eine doppelte Blütenhülle. Die Kelchblätter sind lanzettlich. Die weißen, rosafarbenen oder braun-roten[4] Blütenkronblätter sind etwa 5 Millimeter lang und tief zweilappig.[5] Die inneren Blüten sind männlich und langgestielt. Die drei bis fünf äußeren Blüten sind zwittrig, kurzgestielt und strahlend. Dieses Strahlen, das bei einer Reihe von Doldenblütlern beobachtet werden kann, bedeutet, dass die Kronblätter der am äußeren Rand stehenden Blüten stärker entwickelt sind als die nicht am äußeren Rand stehenden, sodass ein Gesamtbild der Dolde wie eine Art Strahlenkranz erscheint. Am deutlichsten ist das beim Strahlen-Breitsamen (Orlaya grandiflora) zu sehen.

Die wenigen kurz gestielten Früchte sind bei einer Länge von 6 bis 10 Millimetern sowie einer Breite von bis zu 7 Millimetern eiförmig.[5] Sie tragen ± gerade Stacheln in zwei bis drei Reihen.

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 32.[6][7]

Ökologie

Die Klettendolde ist ein Therophyt.[2]

Die Bestäubung erfolgt sowohl durch Insekten als auch im Wege der Selbstbestäubung.[2] Die Ausbreitung der Diasporen erfolgt durch Klettausbreitung.[2]

Vorkommen

Turgenia latifolia ist von Nordafrika, Süd-, Mittel- und Osteuropa über Westasien, dem Kaukasusraum, Zentralasien, Indien, Pakistan bis Xinjiang weitverbreitet.[8][9] Sie kommt in der meridionalen und südtemperaten Unterzone vor.[2]

In Süddeutschland ist die Turgenie ein Archaeophyt. In Norddeutschland gilt sie als Neophyt und wurde dort 1888 festgestellt. In Deutschland gilt sie als vom Aussterben bedroht.[2]

Die Turgenie gedeiht in Mitteleuropa am besten auf skelettreichen, extensiv bewirtschafteten Kalkäckern. Sie ist eine Charakterart des Caucalido-Scandicetum aus dem Verband Caucalidion lappulae.[6]

Systematik

Die Erstveröffentlichung erfolgte unter dem Namen (Basionym) Tordylium latifolium durch Carl von Linné. Die Neukombination zu Turgenia latifolia (L.) Hoffm. wurde durch Georg Franz Hoffmann veröffentlicht. Ein weiteres Synonym für Turgenia latifolia (L.) Hoffm. ist Caucalis latifolia (L.) L.[8][9] Das Artepitheton latifolia bedeutet breitblättrig.[10] Der Gattungsname Turgenia ehrt den russischen Historiker Alexander Iwanowitsch Turgeneff (1784–1845).[10][11]

Turgenia latifolia ist die einzige Art der Gattung Turgenia Hoffm. aus der Untertribus Torilidinae der Tribus Scandiceae in der Unterfamilie Apioideae innerhalb der Familie Apiaceae.[9]

Literatur

- Rudolf Schubert, Klaus Werner, Hermann Meusel (Hrsg.): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Begründet von Werner Rothmaler. 14. Auflage. Band 2: Gefäßpflanzen. Volk und Wissen, Berlin 1988, ISBN 3-06-012539-2, S. 341.

- Vernon Hilton Heywood: Turgenia Hoffm. In: T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb (Hrsg.): Flora Europaea. Volume 2: Rosaceae to Umbelliferae. Cambridge University Press, Cambridge 1968, ISBN 0-521-06662-X, S. 372 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche). (Abschnitt Beschreibung)

- Albert Thellung in Gustav Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band V.2. Nachdruck der 1. Auflage. München 1965, Seite 1064–1066.

Einzelnachweise

- A. Kästner, Eckehart J. Jäger, R. Schubert: Handbuch der Segetalpflanzen Mitteleuropas. Springer, 2001, ISBN 978-3-7091-6246-0 (Turgenia auf S. 544 in der Google-Buchsuche).

- Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Breitblättrige Turgenie. FloraWeb.de

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, Seite 85. (online).

- Turgenia latifolia (L.) Hoffm. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 3. Januar 2016.

- Vernon Hilton Heywood: Turgenia Hoffm. In: T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb (Hrsg.): Flora Europaea. Volume 2: Rosaceae to Umbelliferae. Cambridge University Press, Cambridge 1968, ISBN 0-521-06662-X, S. 372 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 704.

- Turgenia latifolia bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

- Ralf Hand, 2011: Apiaceae.: Datenblatt In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

- Turgenia im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 19. Mai 2018.

- Günther Blaich: Datenblatt mit Fotos.

- Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen. Erweiterte Edition. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin Berlin 2018. online.

Weblinks

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Turgenie. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Datenblatt und Bilder bei Blumen in Schwaben.

- Gerhard Nitter: Steckbrief mit Fotos.