Temperamentenlehre

Die Temperamentenlehre ist ein von der antiken Humoralpathologie abgeleitetes Persönlichkeitsmodell, das Menschen nach ihrer Grundwesensart kategorisiert. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Modell, wie auch die Humoralpathologie, überholt und spielt in der modernen Persönlichkeitspsychologie keine Rolle mehr.[1]

.jpg.webp)

Die Lehre zeichnet sich durch ihre Einteilung des Gesamttemperamentes des Menschen in vier grundlegende Temperamente aus, die wiederum auf die Gesamtfülle der menschlichen Konstitution (physisch und psychisch), aber auch auf die Gesamtfülle der den Menschen umgebenden Welt bezogen werden.

Anwendung findet die Temperamentenlehre noch als historische Grundlage in der Waldorfpädagogik[2][3] sowie gelegentlich in der Alltagspsychologie.

Antike und Mittelalter

Ursprünge der Lehre

Die Temperamentenlehre der Neuzeit geht auf ein aristotelisch-galenisches Lehrgebäude[4] zurück, das auf der Vier-Elemente-Lehre und der Humoralpathologie (Viersäftelehre) beruht, die Hippokrates von Kos (griech. Arzt, ca. 460–370 v. Chr.) zugeschrieben wird und besonders deutlich in der Schrift „Die Natur des Menschen“ dargestellt wird, welche vermutlich von Polybos, dem Schwiegersohn und Schüler des Hippokrates, verfasst wurde.

Entwicklung der Temperamentenlehre

Die Verknüpfung der Viersäftelehre mit der Lehre von den vier Temperamenten erfolgte durch Galenos von Pergamon, der den vier hypothetischen Säften („humores“) des Körpers je ein Temperament zuordnete.[5] Je nach Vorherrschaft eines dieser vier gedachten Körpersäfte bilde sich das damit verbundene Temperament besonders hervor. Galen griff dabei eine Auffassung auf, die in gewissen Bereichen, z. B. der Melancholie, bereits zuvor gebildet worden war und systematisierte sie:

- (Rotes) Blut (lat. sanguis, gr. αἷμα, háima): Sanguiniker (αἱματώδης – heiter, aktiv)

- (Weißer) Schleim (gr. φλέγμα, phlégma): Phlegmatiker (φλεγματικός – passiv, schwerfällig)

- Schwarze Gallenflüssigkeit (gr. μέλαινα χολή, mélaina cholḗ): Melancholiker (μελαγχολικός – traurig, nachdenklich)

- Gelbe Gallenflüssigkeit (gr. χολή, cholḗ): Choleriker (χολερικός – reizbar und erregbar)

Im Mittelalter wurde die Temperamentenlehre Galens noch durch die Zuordnung von Elementen, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, „Planeten“, Sternzeichen und Tonarten ergänzt.[6]

| Traditionelle Bezeichnungen | Tiere | auch | Element und astrologische Zuordnungen | Weitere Zuordnungen |

|---|---|---|---|---|

| Sanguiniker | Löwe | Hase,

Affe[7] |

Luft (Jupiter):

|

Frühling, Morgen, Kindheit, warm und feucht, Herz |

| Choleriker | Katze | Löwe[7] | Feuer (Mars):

|

Sommer, Mittag, Adoleszenz, warm und trocken, Leber |

| Melancholiker | Hirsch | Elch,

Bär[7] |

Erde (Saturn):

|

Herbst, Abend, Erwachsenenalter, kalt und trocken, Milz |

| Phlegmatiker | Ochse | Lamm[7] | Wasser (Mond):

|

Winter, Nacht, Babyalter/Greisenalter, kalt und feucht, Gehirn |

In der Kunstgeschichte, vor allem durch Albrecht Dürer verarbeitet und dargestellt (wie im Bild "Melencolia I von 1514"), wurde immer wieder in der Darstellung der griechischen und römischen Mythologie auch eine Beziehung zwischen den Temperamenten und den vier Flüssen des Hades hergestellt.

18. bis 20. Jahrhundert

Johann August Unzer postulierte, beruhend auf den vier traditionellen Temperamenten 1746 einige „vermischte“ Temperamente, beispielsweise bei „melancholischen Cholerikern“ oder „cholerischen Melancholikern“.[8]

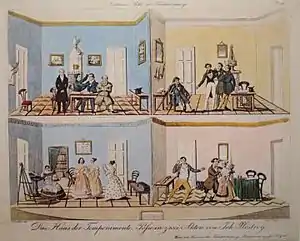

Johann Nepomuk Nestroy schrieb 1837 die Posse Das Haus der Temperamente, in der die Bühne vier Wohnungen zeigt, die von vier Familien mit den unterschiedlichen Temperamenten bewohnt werden.

Die Temperamentenlehre wurde viele Jahrhunderte akzeptiert und inspirierte moderne Persönlichkeitspsychologen wie Hans Eysenck (1916–1997), der in seinem Persönlichkeitszirkel die Eigenschaft „instabil“ zwischen melancholisch und cholerisch, „extrovertiert“ zwischen cholerisch und sanguinisch, „stabil“ zwischen sanguinisch und phlegmatisch sowie „introvertiert“ zwischen phlegmatisch und melancholisch einordnete.

Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie und Anreger für die Gründung der Waldorfschule, entwickelte, neben einer Vielzahl die Pädagogik betreffenden Thesen, eine Variante der Temperamentenlehre. Diese teilt wie ihre griechische Vorläuferin das Gesamttemperament des Menschen in vier Grundtypen ein, wobei es große Einseitigkeiten einer oder mehrerer Temperamente im jeweiligen Individuum geben kann, die vier Temperamente also in unterschiedlicher Stärke und Ausprägung im jeweiligen Individuum vorkommen.

Als Beispiel für die Eigenschaften und Bedeutungen eines ganz bestimmten Temperamentes können nach Steiner daher nur stark einseitig „temperierte“ Personen herangezogen werden, die sodann gewissen Umständen des Lebens mit großen Schwierigkeiten, anderen Umständen wiederum mit großen Stärken begegnen können.

1901/02 schuf der dänische Komponist Carl Nielsen seine 2. Sinfonie mit dem Titel „Die vier Temperamente“. 1940 komponierte Paul Hindemith eine gleichnamige Komposition für Streichorchester und Klavier (1946 als Ballett uraufgeführt).

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- Helmut Zander: Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945. Band 1. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-55452-4, S. 1408 f. Ausführliche Darstellung, nicht nur in Bezug auf Anthroposophie

- Christian Rittelmeyer: Die Temperamente in der Waldorfpädagogik. Ein Modell zur Überprüfung ihrer Wissenschaftlichkeit. In: Harm Paschen (Hrsg.): Erziehungswissenschaftliche Zugänge zur Waldorfpädagogik. Wiesbaden 2010.

- Heiner Ullrich: Anthroposophie – zwischen Mythos und Wissenschaft. Eine Untersuchung zur Temperamentenlehre Rudolf Steiners. In: Pädagogische Rundschau. Nr. 38, 1984, ISSN 0030-9273, S. 443–471.

- Harald Schmidt: Temperamentenlehre (Neuzeit). In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. de Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1382 f.; hier: S. 1382.

- J. van Wageningen: Die Namen der vier Temperamente. In: Janus. Band 23, 1918, S. 48–55.

- Gundolf Keil: Humoralpathologie. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. de Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 641–643, hier: S. 642.

- Magistrat der Stadt Langen: Stadt Langen – Das Fünfte Quartal. Langen 2008, Vierröhrenbrunnen S. 40–41.

- Gernot Huppmann: Anatomie eines Bestseller. Johann Unzers Wochenschrift „Der Arzt“ (1759–1764) – ein nachgereichter Rezensionsessay. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 23, 2004, S. 539–555; hier: S. 546.