Schlangenmakrelen

Die Schlangenmakrelen (Gempylidae) sind eine Familie von Raubfischen aus der Gruppe der Barschverwandten (Percomorphaceae). Sie leben in wärmeren Bereichen des Atlantiks, Pazifiks, Indischen Ozeans und im Mittelmeer, in tieferen Zonen unter 100 Meter. Nachts wandern sie aufwärts.

| Schlangenmakrelen | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Gempylidae | ||||||||||||

| Gill, 1893 |

Merkmale

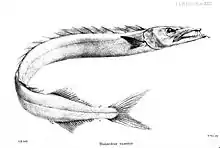

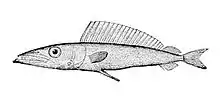

Schlangenmakrelen haben einen länglichen, abgeflachten oder spindelförmigen Körper. Die mit Fangzähnen besetzte Mundspalte reicht bis zu den Augen, der Unterkiefer des spitzen Mauls steht etwas vor. Das Maul ist nicht vorstülpbar (nicht protraktil). Die Zähne sind lang, die Kiemenspalten groß.

Die erste, von Hartstrahlen getragene Rückenflosse ist lang, die zweite mit Weichstrahlen ist bei vielen Arten viel kürzer. Die Schwanzflosse ist gegabelt, die Bauchflossen sind klein oder fehlen, die Afterflosse steht der zweiten Rückenflosse symmetrisch gegenüber, kann aber auch fehlen. Die Afterflosse wird von drei Flossenstacheln und 8 bis 35 Weichstrahlen gestützt. Wie für Makrelenfische typisch haben die Tiere kleine Flossen zwischen zweiter Rücken- bzw. Afterflosse und der Schwanzflosse. Die Brustflossen setzen hoch an. Der Rücken ist bläulich oder braun, die Seiten silbrig. Die 22 Zentimeter bis 2 Meter langen Tiere sind schnelle Raubfische, die sich von anderen Fischen, Krebsen und Tintenfischen ernähren. Das Fleisch der Schlangenmakrelen ist ölig.

Systematik

Es gibt 26 Arten in 16 Gattungen.

- Diplospinus

- Diplospinus multistriatus Maul, 1948.

- Epinnula

- Epinnula magistralis Poey, 1854.

- Epinnula pacifica Ho et al., 2017.

- Gempylus

- Gempylus serpens Cuvier, 1829.

- Lepidocybium

- Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1843).

- Nealotus

- Nealotus tripes Johnson, 1865.

- Neoepinnula

- Neoepinnula americana (Grey, 1953).

- Neoepinnula minetomai Nakayama et al., 2014.

- Neoepinnula orientalis (Gilchrist & von Bonde, 1924).

- Nesiarchus

- Nesiarchus nasutus Johnson, 1862.

- Paradiplospinus

- Paradiplospinus antarcticus Andriashev, 1960.

- Paradiplospinus gracilis (Brauer, 1906).

- Promethichthys

- Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832).

- Rexea

- Rexea alisae Roberts & Stewart, 1997.

- Rexea antefurcata Parin, 1989.

- Rexea bengalensis (Alcock, 1894).

- Rexea brevilineata Parin, 1989.

- Rexea nakamurai Parin, 1989.

- Rexea prometheoides (Bleeker, 1856).

- Rexea solandri (Cuvier, 1832).

- Rexichthys

- Rexichthys johnpaxtoni Parin & Astakhov, 1987.

- Ruvettus

- Ruvettus pretiosus Cocco, 1833.

- Thyrsites

- Thyrsites atun (Euphrasen, 1791).

- Thyrsitoides

- Thyrsitoides marleyi Fowler, 1929.

- Thyrsitops

- Thyrsitops lepidopoides (Cuvier, 1832).

- Tongaichthys

- Tongaichthys robustus Nakamura & Fujii, 1983.

Fossilbefund

Mit Epinnula cancellata aus dem unteren Oligozän des Iran und Hemithyrsites maicopicus aus dem unteren Miozän von Aserbaidschan sind auch zwei fossile Schlangenmakrelen bekannt.[1]

Nutzung

Die Schlangenmakrelenarten Escolar (Lepidocybium flavobrunneum) und Ölfisch (Ruvettus pretiosus) werden in Deutschland unter den Handelsnamen „Butterfisch“ oder „Buttermakrele“ häufig als Räucherfisch, aber auch als gefrorenes oder frisches Filet vermarktet. Sie stammen als Beifang aus der Tiefseefischerei vor der südafrikanischen und südostasiatischen Küste. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät zur Vorsicht beim Verzehr dieser Fische, da in Australien Folgewirkungen wie Durchfall, Erbrechen, Kopfschmerzen und Krämpfe beobachtet wurden, die vermutlich durch die schwer oder gar nicht verdaulichen Wachsester, die 90 % des Öls beziehungsweise Fetts dieser beiden Fischarten ausmachen, verursacht werden. Nach dem Verzehr kann es zu orangefarbenem, öligem Stuhlgang kommen.[2] Sie sind auch wiederholt durch erhebliche Quecksilbergehalte aufgefallen.

Literatur

- Kurt Fiedler: Fische (= Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Bd. 2: Wirbeltiere. Tl. 2). Gustav Fischer, Jena 1991, ISBN 3-334-00338-8.

- Joseph S. Nelson: Fishes of the World. 4th edition. John Wiley & Sons, Hoboken NJ u. a. 2006, ISBN 0-471-25031-7.

Einzelnachweise

- Karl Albert Frickhinger: Fossilien-Atlas Fische. Mergus – Verlag für Natur- und Heimtierkunde Baensch, Melle 1991, ISBN 3-88244-018-X.

- Meldung des BfR

Weblinks

- Schlangenmakrelen auf Fishbase.org (englisch)