Reifrock

Ein Reifrock ist ein durch Reifen aus Holz, Fischbein oder Federstahl gespreizter Unterrock. Je nach Form und Epoche unterscheidet man Verdugado, Panier, Krinoline oder Tournüre.

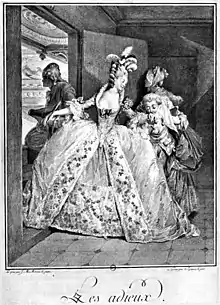

(Jean-Michel Moreau: Der Abschied)

Formen des Reifrocks

Verdugado

Der Reifrock kam erstmals in Spanien um 1470 als glockenförmiger Verdugado auf.[1][2][3] Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstand daraus in der spanischen Tracht eine kegelförmige Kontur. Fast gleichzeitig wurde in Frankreich eine eigenständige, tonnenförmige Variante (Vertugadin) entwickelt, die auf mehreren Porträts von Königin Elizabeth I. zu sehen ist. Weniger wohlhabende Frauen trugen ersatzweise den Weiberspeck.

In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts geriet der Reifrock wieder aus der Mode. Eine Ausnahme bildet Spanien, wo sich eine breit-ovale Form entwickelte, die von Velázquez-Bildern bekannt ist.

Früheste bekannte Darstellung eines Reifrockes (1470–80)

Früheste bekannte Darstellung eines Reifrockes (1470–80) Isabella Clara Eugenia von Spanien mit kegelförmigem Verdugado (ca. 1599)

Isabella Clara Eugenia von Spanien mit kegelförmigem Verdugado (ca. 1599) Elisabeth I. mit tonnenförmigem Vertugadin (ca. 1592)

Elisabeth I. mit tonnenförmigem Vertugadin (ca. 1592) Frau mit „Weiberspeck“ (1564)

Frau mit „Weiberspeck“ (1564) Infantin Margareta von Spanien mit breit-ovalem Reifrock (1659)

Infantin Margareta von Spanien mit breit-ovalem Reifrock (1659)

Panier und Cul de Paris

In Frankreich und dem Rest Europas kehrte der Reifrock erst um 1715 wieder. Zunächst kurz und kegelig, wurde er schon wenig später kuppelförmig und extrem ausladend. Diese frühe Form hatte große Ähnlichkeit mit den damals auf Märkten verwendeten Hühnerkörben (d. h. kuppelförmigen Käfigen), daher der Name Panier (frz. „Korb“). Gegen 1730 flachte das Panier vorne und hinten ab und behielt diese querovale Form in wechselnden Dimensionen bis zu seinem Aussterben.

Paniers des 18. Jahrhunderts wurden zunächst aus Wachstuch und/oder Leder und Ruten gefertigt, was ihnen den Namen Criarde (frz. „Kreischerin“) einbrachte, weil die Materialien geräuschvoll aneinanderrieben. Spätere Paniers bestanden aus Holz- oder (häufiger) Fischbeinreifen, die entweder in Tunnel eingezogen oder mit Gelenken und Bändern zu klappbaren Gestellen zusammengefügt wurden.

Ab ca. 1750 wurden die großen, knie- oder wadenlangen Paniers durch Springröcke ersetzt, die nur bis über die Hüften hinabreichten, sowie durch zwei voneinander getrennte, auf der Hüfte sitzende Teile, die an einem Taillenband umgebunden wurden, die Poschen (von frz. poche, Tasche). Die Poschen waren bequemer als Paniers, weil man nicht auf Reifen sitzen musste, und konnten, wie der Name andeutet, gleichzeitig als Taschen dienen.

Bereits vor der Französischen Revolution kam der Reifrock in der bürgerlichen Kleidung im Zuge der Orientierung an der englischen Mode außer Gebrauch und wurde durch den Cul de Paris, ein hinten sitzendes Polster, ersetzt. Nur im formellen und höfischen Bereich überlebte er bis zur Revolution, in der englischen Hofgala sogar bis zum frühen 19. Jahrhundert.

Erster Cul de Paris (ca. 1685–90)

Erster Cul de Paris (ca. 1685–90) Anna Karolina Orzelska mit kuppelförmigen Reifrock (1730)

Anna Karolina Orzelska mit kuppelförmigen Reifrock (1730) Maria Leszczyńska mit ovalem Panier (1747/48)

Maria Leszczyńska mit ovalem Panier (1747/48)_038.jpg.webp) Damen mit eckig-breitem Panier (1758/61)

Damen mit eckig-breitem Panier (1758/61) Marie-Antoinette in Hofgala mit großem Panier (1778)

Marie-Antoinette in Hofgala mit großem Panier (1778) Zweiter Cul de Paris (um 1775)

Zweiter Cul de Paris (um 1775)_LACMA_M.83.161.267.jpg.webp) Panier in der englischen Hofgala (1810)

Panier in der englischen Hofgala (1810)

Krinoline

Nach 1830 erlebte der Reifrock als Krinoline (italienisch-französisch crin, eigentlich „Rosshaargewebe“) in der Krinolinenmode eine erneute Renaissance, zunächst als Unterrock aus mit Rosshaar verstärktem und geformtem Gewebe, das das bis dahin übliche Tragen mehrerer Stoffunterröcke ablöste. Nach Experimenten mit Fischbein und aufblasbaren Gummischläuchen setzte sich ab 1856 eine englische Konstruktion aus Federstahlbändern durch. Trotz des relativ großen Stahlverbrauchs war sie noch preiswerter als die Rosshaar-Modelle, vor allem aber ließ sie sich besser in die gewünschte Form bringen. Um 1868 erreichte die Krinoline mit einem Saumumfang von sechs bis acht Metern ihre üppigste Weite.

Die weite Verbreitung der Krinoline nicht nur in der Oberschicht, sondern auch in der Arbeiterschaft führte dazu, dass spöttisch von einer Crinolinemanie gesprochen wurde. Magazine wie beispielsweise Punch veröffentlichten Artikel und Karikaturen, die sich satirisch hiermit auseinandersetzten. Insbesondere die besonders ausladenden Varianten waren zudem eine Gefahrenquelle für ihre Trägerinnen. In den beiden ersten Jahrzehnten der Mode kamen allein in England geschätzt etwa 3000 Frauen ums Leben, weil ihre Kleider in Brand geraten waren. Auch kam es immer wieder zu Unfällen, weil sich Säume der Bekleidung in Antriebsrädern von Kutschen und Maschinen verfingen.[4]

Frau in Krinoline (1848)

Frau in Krinoline (1848) Kaiserin Elisabeth mit großer Krinoline (1865)

Kaiserin Elisabeth mit großer Krinoline (1865) Milchmädchen mit Krinoline. Karikatur im Punch (1858)

Milchmädchen mit Krinoline. Karikatur im Punch (1858)

Tournüre

Um 1870 wurde die Krinoline durch die Tournüre (von französisch Tournure für „Drehung“, eingedeutscht auch Turnüre) abgelöst, die nicht mehr den ganzen Unterleib umschloss, sondern den Rock nur noch über dem Gesäß mit Hilfe von Halbgestellen aus Stahl, Fischbein und/oder Rosshaar aufbauschte. Nach einer kurzen Pause um 1880 kehrte sie um 1883 als „zweite Tournüre“ wieder. Um 1888 verschwand der Reifrock endgültig aus der Mode. Seither wird er fast nur noch bei Brautkleidern verwendet.

Vor- bzw. Nebenform der Tournüre war die Krinolette oder Halbkrinoline, die wie die Tournüre nur noch hinten durch Reifen ausgestellt war, aber nicht die starken Aufpolsterungen der Tournüre aufwies.

Dame mit erster Tournüre (1874)

Dame mit erster Tournüre (1874) Damen mit zweiter Tournüre (1887)

Damen mit zweiter Tournüre (1887) Karikatur einer Reifrockträgerin mit zweiter Tournüre als weiblicher Kentaur in der Wochenschrift Fliegende Blätter

Karikatur einer Reifrockträgerin mit zweiter Tournüre als weiblicher Kentaur in der Wochenschrift Fliegende Blätter

20. Jahrhundert

Einen Nachhall – allerdings ohne Reifen – fand der Reifrock in der Kriegskrinoline um 1915/16 und noch einmal in den 1950er Jahren mit dem Petticoat, der den Röcken wieder eine betont glockenförmige Silhouette verlieh.

Frauen mit „Kriegskrinoline“ (1915)

Frauen mit „Kriegskrinoline“ (1915) Frau mit Petticoat (1955)

Frau mit Petticoat (1955) Modernes Brautkleid mit Reifrock

Modernes Brautkleid mit Reifrock Abendkleid mit Reifrock (2020)

Abendkleid mit Reifrock (2020)

Trivia

Das älteste Fahrgeschäft auf dem Münchener Oktoberfest ist die Krinoline. Dieses Karussell ahmt über eine gefederte exzentrische Aufhängung im Mast die Bewegung eines Reifrocks nach. Die Bauart war bis in die 1930er Jahre häufig auf Rummelplätzen zu finden. Heute ist die Krinoline wegen ihrer Bauart und der Musikbegleitung durch eine Blaskapelle einzigartig.

Literatur

- Almut Junker, Eva Stille: Dessous: Zur Geschichte der Unterwäsche 1700–1960. Historisches Museum, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-89282-010-4 (zur Ausstellung des Historischen Museums Frankfurt, 28. April – 28. August 1988, erste Auflage. unter dem Titel Die zweite Haut).

- Gundula Wolter, Ingrid Loschek: Reclams Mode- und Kostümlexikon. 6. Auflage. Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-010818-5.

- Nora Waugh: Corsets and Crinolines. Neuauflage. Routledge, New York, NY 2004, ISBN 0-87830-526-2.

Weblinks

Einzelnachweise

- Jost Amman: Das Frauentrachtenbuch, 1586, Hrsg. von Manfred Lemmer. Insel-Verlag, Leipzig 1972, S. 83.

- Jill Condra: The Greenwood Encyclopedia of Clothing Through World History: 1501–1800, Greenwood Publishing Group, 2008, S. 27.

- Doreen Yarwood: Illustrated Encyclopedia of World Costume. Courier Corporation, London 2011, S. 161.

- Christian Neeb: Reifrock-Mode: Zum Sterben schön. Artikel und Bilderstrecke bei einestages, 30 Juni 2015, abgerufen am 3. Juli 2015.