Orangemennigvogel

Der Orangemennigvogel (Pericrocotus flammeus) ist ein Sperlingsvogel aus der Familie der Raupenfänger (Campephagidae). Beide Geschlechter sind auffällig in Orange- beziehungsweise Gelbtönen gefärbt. Es sind ansässige Brutvögel in Wäldern und anderem baumreichen Habitat einschließlich Gärten, vornehmlich in hügeliger Landschaft. Die Art ernährt sich vornehmlich von Insekten und gilt als nicht konkret bedroht.

| Orangemennigvogel | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Weiblicher Orangemennigvogel (Pericrocotus flammeus) in Sri Lanka | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Pericrocotus flammeus | ||||||||||||

| (Forster, JR, 1781) |

Merkmale

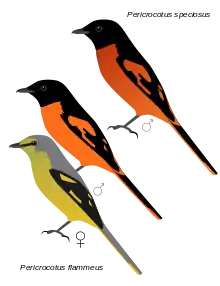

Der Orangemennigvogel erreicht ausgewachsen eine Größe zwischen 17 und 22 cm und ein Gewicht von 19 bis 24,5 g. Er hat einen kräftigen dunklen Schnabel, einen breiten Schwanz und lange, spitz zulaufende Flügel. Bei der Art liegt ein deutlicher Sexualdimorphismus hinsichtlich der Gefiederfärbung vor. Beim Männchen sind die Oberseite, das Kinn und die Kehle sowie der Kopf in einem glänzenden, bläulichen Schwarz gefärbt. Unterer Rücken, Bürzel und Oberschwanzdecken sind davon in einem stark kontrastierenden Orange abgesetzt. Der Flügel zeigt eine schwarze, etwas weniger glänzende Grundfärbung, die großen Armdecken und die Schwungfedern sind breit orangerot gesäumt. Die Steuerfedern sind ebenfalls schwarz, bei allen außer dem innersten Paar finden sich auch hier auffällige, orangefarbene Spitzen und Säume, die in Größe und Intensität von innen nach außen zunehmen. Von der Kehle abwärts ist die gesamte Unterseite orange-rot gefärbt, das bei manchen Vögeln in Richtung Bauch und Kloake in ein dunkles Gelb übergehen kann. Beim Weibchen ist die Unterseite hingegen leuchtendem Gelb gefärbt, das sich bis zum Kinn- und Gesichtsbereich fortsetzt und auch an der Stirn zu finden ist. Die Zügel sind hiervon in hellem Grau abgesetzt. Von der Haube bis zu den Oberschwanzdecken ist das Gefieder grau gefärbt und weniger glänzend als bei den Männchen. Bei einigen Exemplaren finden sich hier leichte olivgrüne Einschläge. Die Form der Musterung an Flügeln und Schwanz entspricht der der Männchen, die schwarzen Anteile sind jedoch durch ein schwärzliches Grau ersetzt, während die orange-roten Federn in gräulichem Gelb gefärbt sind. Bei beiden Geschlechtern ist die Iris des Auges dunkelbraun. Beine und Füße sind wie der Schnabel in einheitlichem Schwarz gehalten.[1]

Habitat und Lebensweise

Der Orangemennigvogel bewohnt vor allem immergrüne oder laubwechselnde Wälder, kommt aber auch in Parks und naturnahen Gärten menschlicher Siedlungen vor. Die Vögel tolerieren sekundäre Vegetation, sofern diese hochwüchsig genug ist. Die Art gilt als sehr gesellig und kann bei der Nahrungssuche häufig mit anderen Arten in gemischten Schwärmen beobachtet werden. Es handelt sich um Standvögel, die sich nicht an den saisonalen Vogelzügen beteiligen. Als Nahrung dienen Insekten, deren Larven und Spinnen, die üblicherweise hoch oben in den Baumkronen gejagt werden. Die Beute wird entweder im Flug gefangen oder im Rüttelflug von den Zweigen oder Blättern gepickt. Der Gesang ist ein angenehm melodisch klingendes Pfeifen, das in etwa wie sweep-sweep-sweep-sweep oder weep-weep-weep-wit-wip klingen soll.[2]

Fortpflanzung

In der Balzzeit fliegt das Männchen an Flussufern zuerst hoch in die Luft und segelt anschließend in einem spiralförmigen Flug auf einen Ast herab. Die Paarungszeit ist regional unterschiedlich, in Indien fällt sie in die Monate Juni bis Oktober. Auf Sri Lanka finden Bruten zwischen Februar und Mai statt, wobei hier auch über eine zweite Brut im selben Jahr, in den Monaten August und September berichtet wird. Das Nest wird in einer Astgabel in den Baumwipfeln, meist in einer Höhe von 6–20 Metern angelegt. Das kelchartig gewobene Nest, das aus Flechten, Moosen und Rindenstücken besteht, die mit Ästchen und Spinnweben verstärkt sind und mit trockenen Blättern ausgekleidet wird, ist gut getarnt. Zwei bis drei hellblaue, gelbbraune oder blassgrüne Eier mit grauen oder rötlichbraunen Flecken werden abgelegt. Diese werden vom Weibchen bis zu 15 Tage lang allein bebrütet, die anschließende Versorgung und Aufzucht der Jungen erfolgt jedoch durch beide Partner gleichermaßen. Die Inkubationszeit sowie die Dauer der Nestlingsphase sind unbekannt.[2]

Taxonomie und Systematik

Die Erstbeschreibung des Orangemennigvogels stammt aus dem Jahr 1781 und geht auf den deutschen Naturwissenschaftler und Entdecker Johann Reinhold Forster zurück. Der Holotyp stammte vermutlich von der Insel Ceylon. Als wissenschaftlichen Namen der neuen Art wählte Forster zunächst das Binomen Muscicapa flammea, womit er sie taxonomisch zu den Fliegenschnäppern stellte.[2] Die innere Systematik der Art galt lange als schlecht erforscht und umstritten. So wurden in der Vergangenheit bis zu 19 Unterarten, verteilt über ein Gebiet, das weite Teile Süd- und Südostasiens umfasst, in Betracht gezogen. Als Unterscheidungsmerkmale dienten unter anderem die proportionale Länge der Flügel und Nuancen bei der Gefiederfärbung. Mögliche neue Unterarten wurden noch Anfang der 1980er-Jahre beschrieben.[3] Moderne phylogenetische und molekularbiologische Studien ergaben jedoch eine Neuordnung mehrerer Pericrocotus-Arten.[4] Bisher zum Orangemennigvogel gestellte Unterarten aus dem Osten, Norden und Südosten des bisherigen Verbreitungsgebiets werden von maßgeblichen Autoritäten wie der International Ornithologists’ Union nunmehr als zum Scharlachmennigvogel (P. speciosus) zugehörig betrachtet. Der Orangemennigvogel gilt hingegen als monotypisch[5][6]

Verbreitung und Gefährdung

Das Hauptverbreitungsgbiet des Orangemennigvogels liegt in Südasien, an der Südwestküste Indiens. Darüber hinaus sind Vorkommen aus Sri Lanka bekannt.[5] Die IUCN stuft die Art mit Stand 2018 auf der niedrigsten Gefährdungsstufe least concern ein, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Organisation den taxonomischen Split der bisherigen Art noch nicht berücksichtigt und entsprechend in ihrer Einschätzung ein viel größeres Verbreitungsgebiet berücksichtigt.[7]

Literatur

- C. Sashikumar: Birds of Kerala: Status and Distribution. DC Books, 2011, ISBN 978-81-264-2921-9.

Weblinks

- Aufnahmen von Rufen und Gesängen bei xeno-canto.org

Einzelnachweise

- P. B. Taylor: Cuckoo-shrikes to Thrushes. In: Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie (Hrsg.): Handbook of the Birds of the World. Band 10. Lynx Edicions, Barcelona 2005, ISBN 84-87334-72-5, S. 118–119.

- Barry Taylor: Orange Minivet (Pericrocotus flammeus), version 1.0. In: Birds of the World. 2020, abgerufen am 1. März 2022 (englisch).

- Edward C. Dickinson, René W. R. J. Dekker: A preliminary review of the Campephagidae. In: Systematic notes on Asian birds. Band 22, 2002, S. 7–30.

- Jérôme Fuchs, Corinne Cruaud, Arnaud Couloux, Eric Pasquet: Complex biogeographic history of the cuckoo-shrikes and allies (Passeriformes: Campephagidae) revealed by mitochondrial and nuclear sequence data. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Band 44, Nr. 1, 2007, S. 138–153, doi:10.1016/J.YMPEV.2006.10.014.

- Bristlehead, butcherbirds, woodswallows, Mottled Berryhunter, ioras, cuckooshrikes. In: F. Gill, D. Donsker, P. Rasmussen (Hrsg.): IOC World Bird List (v12.1). doi:10.14344/IOC.ML.12.1.

- J. F. Clements, T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, B. L. Sullivan, C. L. Wood: The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2021. 2021 (cornell.edu).

- Pericrocotus flammeus in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2021.3. Eingestellt von: BirdLife International, 2018. Abgerufen am 1. März 2022.