Neue Institutionenökonomik

Die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) ist eine seit den 1970er-Jahren aufstrebende Forschungsrichtung der Volkswirtschaftslehre, die die Wirkung von Institutionen auf die Wirtschaftseinheiten (privater Haushalt, Unternehmen) untersucht. Zu unterscheiden ist die Neue Institutionenökonomik von der („alten“) Institutionenökonomik.

Gegenstand

Institutionen im Sinne der Neuen Institutionenökonomik sind formale und informelle Regeln einschließlich der Mechanismen ihrer Durchsetzung, welche das Verhalten von Individuen in Transaktionen beschränken. Sie dienen der Reduzierung von Unsicherheit und fördern dadurch die Möglichkeit zwischenmenschlichen Tauschs.

Geschichte

Bereits einige Klassiker befassten sich mit dem, was wir heute unter Institutionen verstehen. So geht bereits Adam Smith auf Handlungsrestriktionen in Form informeller Institutionen ein und David Hume thematisiert Eigentumsrechte. John Stuart Mill erkannte die Bedeutung von Gewohnheiten für die Bildung von Marktpreisen. Doch sowohl die neoklassische Theorie als auch der Keynesianismus vernachlässigten letztlich Institutionen.

Die Neue Institutionenökonomik lässt sich auf den 1937 erschienenen Aufsatz The Nature of the Firm[1] von Ronald Coase zurückführen. Diese Arbeit gilt gemeinhin als "Erfindung" der Transaktionskosten. Die Transaktionskosten sind ein zentraler Untersuchungsgegenstand der Neuen Institutionenökonomik, weil ihre Existenz die Bedeutung von Institutionen für erfolgreiche Transaktionen erklärt. Der Begriff „Neue Institutionenökonomik“ wurde aber erst 1975 von Oliver Williamson geprägt. Die Neue Institutionenökonomik hat spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts große Anerkennung in der Volkswirtschaftslehre gefunden. Einen großen Anteil hatte daran auch der Nobelpreisträger Douglass North. In Deutschland haben insbesondere der Wirtschaftsethiker Karl Homann durch die ethische Fundierung des Institutionenkonzepts als auch Josef Wieland mit der Entwicklung der Governance-Ethik zur Erforschung des Feldes beigetragen.

Annahmen

Eine zentrale Annahme ist, dass Wachstum und Investitionen, aber auch die internationale Entwicklung und Reichtum und Armut von jeweils gültigen institutionellen Rahmenbedingungen abhängen, vor allem von Eigentumsrechten, gesetzlichen Regulativen und Restriktionen[2] (z. B. Governance-Strukturen) und anderen Faktoren wie anhaltenden Ungleichgewichten des Marktes, unvollständigen Verträgen, asymmetrischer Information, Veränderungen des Wissens, beschränkter Rationalität, Opportunismus oder Moral Hazard. Die aus all diesen Aspekten entstehenden Transaktionskosten werden von der Institutionenökonomik explizit berücksichtigt.

Die neue Institutionenökonomik unterscheidet sich somit in wesentlichen Punkten von der neoklassischen Theorie, in deren einfachem Modell des Homo oeconomicus es keine Transaktionskosten und keine nicht-ökonomischen Verhaltensanreize gibt. Die Neo-Institutionenökonomiker erklären diese Annahme als unrealistisch, weil sie die Realität, in der Transaktionskosten und nicht ökonomisch motiviertes Verhalten eine sehr große Bedeutung besitzen, erheblich verzerre.

Beispiel

Wenn zwei Individuen miteinander Handel betreiben, wird der Güteraustausch von relevanten Normen, Sitten und Bräuchen (informellen Institutionen) sowie von Gesetzen (formale Institutionen) geregelt. Bei einem Verstoß gegen diese Regeln tritt eine (monetäre oder nicht-monetäre) Sanktion ein, die entweder durch die Gesellschaft (interne Institutionen) oder durch den Staat (externe Institutionen) durchgesetzt wird. Die verlässliche Einhaltung von Regeln steigert die Bereitschaft der Individuen, Handel zu betreiben. Ein institutionelles Umfeld, das Transaktionen zwischen Individuen fördert, indem es Anreize zur Kooperation setzt und Unsicherheit reduziert, wirkt stark wohlfahrtsfördernd.

- Basis der Institutionenökonomik ist die Interaktionstheorie, worauf die eigentliche Institutionentheorie aufsetzt.

- Anwendungsrichtungen sind im Wesentlichen die Theorie von Staat und Gesellschaft sowie die Analyse betrieblich/organisatorischer Fragestellungen.

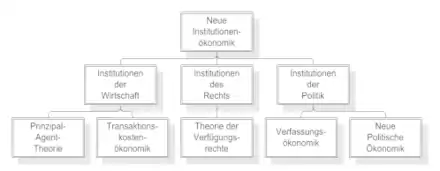

- Bekannte Teilgebiete sind: Prinzipal-Agent-Theorie, Theorie der Verfügungsrechte (property rights theory), Transaktionskostentheorie

Koordination ökonomischer Aktivitäten

Die Koordination zwischen Anbietern und Nachfragern ist abhängig von der Organisationsform. Unter „Organisation“ sollen hier eine Institution sowie die beteiligten Personen verstanden werden. Es können folgende Koordinationsformen unterschieden werden:[3]

Vorteile

- Verträge werden spontan geschlossen

- die Individuen sind unabhängig in ihrer Entscheidung

- die Koordination erfolgt über Preise

- hohe Flexibilität

- geringe administrative Kosten

- hohes Innovationspotenzial

- die Person des Akteurs spielt keine Rolle

- höchstmögliche Leistungsanreize

Nachteile

- Gefahr des Opportunismus (keine Voice-Option)

- nur klar spezifizierte Leistungen können ausgetauscht werden

- der Wissenstransfer ist eingeschränkt (implizites Wissen)

- Such- und Informationskosten sind sehr hoch

Vorteile

- feste Verträge (z. B. Arbeitsvertrag)

- Koordination erfolgt über Weisungen (vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter)

- der Koordinationsaufwand ist geringer als beim „Markt“

- Aktivitäten können besser geplant werden

- vertrauliche Informationen und Wissen können offener ausgetauscht werden

- Kultur

- Offenheit des (Leistungs-)Spektrums

- Voice-Option

Nachteile

- Bürokratiekosten

- keine Wettbewerbsanreize

- (beschränkte) Exit-Option

- Beharrungsvermögen der Strukturen

Netzwerk

Vereinigung der Vorzüge von Markt und Hierarchie:

- die Planbarkeit ist besser als beim Markt

- die Flexibilität ist höher als bei der Hierarchie

- Beispiele sind Absprachen (Kartelle), strategische Allianzen, virtuelle Unternehmen

Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt die Form des Netzwerkes eine geeignete Reaktion auf Wettbewerbsdynamiken dar.[4]

Einen weiteren Ansatz zur Netzwerktheorie liefert Mark Granovetter. Dieser sieht die Beziehungen von Individuen oder Unternehmen am Markt eingebettet in soziale Netzwerke. Die klassische Ökonomie mit ihrem abstrakten Bild des idealen Marktes, so Granovetter, kennt diese Netzwerke nicht.

Unternehmen existieren laut Ronald Coase deshalb, weil der Gebrauch des marktlichen Preismechanismus mit Kosten, genauer mit Transaktionskosten verbunden ist. Diese lassen sich durch eine Koordination innerhalb eines Unternehmens vermeiden. Zu diesen Kosten zählen beispielsweise die Kosten für die Aushandlung von detaillierten Verträgen oder Kosten der Unsicherheit hinsichtlich der Zuverlässigkeit eines Lieferanten (z. B. Insolvenzrisiko beim Lieferanten).

Märkte existieren, weil die Integration von Aktivitäten in ein Unternehmen ihrerseits auch Kosten verursacht. Diese Kosten setzen einer zunehmenden Integration Grenzen (siehe auch X-Effizienz).

Kooperation ist eine Mischform von Markt und Hierarchie in dem Sinne, dass die Parteien sich beidseitig freiwillig vertraglichen Regeln unterstellen. Diese begrenzen zwar die Handlungsmöglichkeiten beider Seiten, führen aber dennoch zu einem größeren gegenseitigen Vorteil als nach den Regeln des Marktes alleine. Probleme bei der Koordination gemäß diesen übergeordneten vertraglichen Regeln können dann eskaliert werden – z. B. vor Gericht.

Mit der Frage der Koordination unternehmensübergreifender Lieferketten, die als übergeordnete (virtuelle) Organisationseinheit anzusehen sind, beschäftigt sich aus logistischer Sicht das Supply-Chain-Management (SCM). Theoretische Ansätze des SCM gründen wiederum teilweise auf der Institutionenökonomik.

Literatur

- Mathias Erlei, Martin Leschke, Dirk Sauerland: Institutionenökonomik. 3. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-7910-3526-0.

- Eirik G. Furubotn, Rudolf Richter: Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung und kritische Würdigung. In: Neue ökonomische Grundrisse. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2010, ISBN 978-3-16-151318-3, doi:10.1628/978-3-16-151318-3 (mohrsiebeck.com [abgerufen am 18. April 2021]).

- Elisabeth Göbel: Neue Institutionenökonomik. Konzeption und betriebswirtschaftliche Anwendungen. Lucius & Lucius, Stuttgart 2002, ISBN 3-8252-2235-7.

- Karl Homann, Andreas Suchanek: Ökonomik – Eine Einführung. 2. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2005, ISBN 3-16-146516-4.

- Douglass C. North: Institutions, institutional change and economic performance. CUP, Cambridge 2002, ISBN 0-521-39416-3.

- Birger P. Priddat: Strukturierter Individualismus. Institutionen als ökonomische Theorie. Metropolis, Marburg 2004.

- Rudolf Richter, Eirik Furubotn: Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung und kritische Würdigung. 3. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2003, ISBN 3-16-148060-0.

- Stefan Voigt: Institutionenökonomik. 2. Auflage. Fink, München 2009, ISBN 978-3-8252-2339-7.

- Oliver E. Williamson: Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990.

- Clemens Wischermann, Anne Nieberding: Die institutionelle Revolution (= Grundzüge der modernen Wirtschaftsgeschichte. Band 5). Steiner, Stuttgart 2004, ISBN 3-515-08477-0.

Einzelnachweise

- R. H. Coase: The Nature of the Firm. In: Economica. Band 4, Nr. 16, 1. November 1937, ISSN 1468-0335, S. 386–405, doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x (wiley.com [abgerufen am 21. Februar 2017]).

- Stefan Voigt: Institutionenökonomik. 2. Aufl. Wien u. a. 2002, S. 13 f.

- O. E. Williamson: Comparative Economic Organization. The Analysis of Discrete Structural Alternatives. (PDF-Datei; 560 kB) In: Administrative Science Quarterly. 36(2), Juni 1991, S. 269–296

- Jörg Sydow: Strategische Netzwerke. Evolution und Organisation. Gabler, 1992, ISBN 3-409-13947-8.