Myrmecia gulosa

Myrmecia gulosa (engl. „Red Bull Ant“ oder „Giant Bull Ant“) ist eine Ameisenart aus der Unterfamilie der Bulldoggenameisen (Myrmeciinae), die im östlichen Australien heimisch ist. Es handelt sich um eine der größten Ameisenarten der Welt. Ihr giftiger Stich kann beim Menschen zu tagelangen starken Schmerzen führen.

| Myrmecia gulosa | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Myrmecia gulosa | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Myrmecia gulosa | ||||||||||||

| (Fabricius, 1775) |

Merkmale

Wie bei allen Bulldoggenameisen und Knotenameisen (Myrmicinae) besteht das Stielchenglied (Petiolus) von Myrmecia gulosa aus zwei Teilen, dem Petiolus und Postpetiolus. Innerhalb der beiden Unterfamilien zeichnet sich die Art durch ihre enorme Größe und die dunkle Färbung der hinteren Hälfte des Hinterleibes aus.[1]

Arbeiterinnen

Die Arbeiterinnen sind 14 bis 26 Millimeter lang. Sie besitzen eine rotbraune Grundfärbung, die letzten drei Segmente des Hinterleibs (Gaster) sind schwarz und die Mandibeln gelbbraun.[2] Insgesamt ist die Art recht stark behaart, die gelblichen Haare sind am Körper mittellang und an den Beinen kürzer; sie fehlen an den Antennen.

Der Kopf ist etwas breiter als lang, die Kopfseiten sind leicht konvex. Die Facettenaugen sind im Vergleich zu anderen Ameisenarten groß. Die kräftigen Mandibeln sind um ein Zehntel länger als der Kopf und vorne nach innen gekrümmt. An der Innenseite der Mandibeln befinden sich zwölf Zähne, von denen der dritte, fünfte, siebte und neunte Zahn besonders lang und scharf sind. Der Schaft (Scapus) der Antennen steht um fast ein Drittel seiner Länge über den Oberrand des Hinterkopfs hervor, die ersten und dritten Antennenglieder sind gleich lang und um ein Drittel kürzer als das zweite Antennenglied. Das Mesosoma ist gut doppelt so lang wie breit, wobei die Mittelbrust (Mesonotum) rundlich ausfällt. Der Hinterleib ist im Profil etwa gleich lang wie hoch, die hinteren Glieder laufen dabei konvex zusammen, sind leicht abwärts geneigt und enden in einem langen und scharfen Stachel.[3]

Königin

Die Königin wird 27 bis 29 Millimeter lang. Ihre Farbe ähnelt der der Arbeiterinnen, sie ist aber stärker behaart und ihre Form insgesamt weniger filigran. Der Kopf ist etwas breiter als lang, die Mandibeln sind nur etwa genauso lang wie der Kopf und die Antennen stehen nicht so stark hervor. Das Mesosoma ist wie bei den Arbeiterinnen etwa doppelt so lang wie breit, der Hinterleib ist aber um ein Drittel länger.[3]

Männchen

Die Männchen werden 17 bis 21 Millimeter lang. Farbe und Behaarung gleichen denen der Arbeiterinnen, ihre Gesamtform ist aber filigraner. Die Seiten des Kopfes sind gerade, die Mandibeln besitzen nur zwei kleine Zähne am Ende und das zweite Fühlerglied ist 6,5-mal länger als das erste. Mesosoma und Hinterleib sind ähnlich wie bei den Arbeiterinnen, der Stachel ist aber kurz und breit. Die glasigen Flügel haben eine ausgeprägt gelbliche Färbung.[3]

Verbreitung

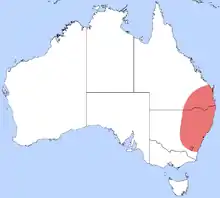

Myrmecia gulosa ist in den küstennahen Regionen im Süden Queenslands und im Osten von New South Wales bis hin zum Australian Capital Territory sowie im Murray-Darling-Becken verbreitet.[1] Die bevorzugten Habitate der Art sind offene Waldgebiete und Heideland. Nach Buschfeuern gehören sie zu den ersten Ameisenarten, die betroffene Gebiete wiederbesiedeln.[4] Die Arbeiterinnen sind tag- und nachtaktiv.[5]

Lebensweise

Myrmecia gulosa zeigt verglichen mit anderen Ameisenarten einige archetypische und zum Teil etwas ursprüngliche Verhaltensweisen.

Nest

Die Nester sind unterirdisch angelegt und können über 2000 Individuen umfassen, von denen etwa drei Viertel Arbeiterinnen sind.[6] Die Art ist monogyn und vermutlich monandrisch, was bedeutet, dass sich immer nur eine Königin im Nest befindet und alle Arbeiterinnen Schwestern sind.[7]

In der Umgebung des Nestes können zu jeder Tages- und Nachtzeit zwei bis drei Wachen beobachtet werden, die Ausschau nach möglichen Eindringlingen halten. Die Ameisen haben ein sehr gut ausgeprägtes Sehvermögen, mit dem sie potentielle Gefahren bis in eine Entfernung von zwei Metern erkennen können. Die Wachen greifen Eindringlinge jeglicher Größe aggressiv an, die zu nah an das Nest herankommen. Dabei springen sie Angreifer regelrecht an, um sie zu vertreiben, was ihnen den Spitznamen „Hoppy Joe“ eingebracht hat, und folgen ihnen auch noch ein gutes Stück hinterher.[8]

Ernährung und Jagd

Die Imagines können selbst keine feste Nahrung zu sich nehmen und ernähren sich von Nektar und anderen Pflanzensäften. Die Arbeiterinnen jagen aber auch Wirbellose wie Bienen und andere Ameisen, zum Beispiel Rossameisen (Camponotus) oder „Spiny Ants“ (Gattung Polyrhachis), die sie an die Brut verfüttern. Die Nahrung wird durch schalenlose trophische Eier der Arbeiterinnen ergänzt, die an die Königin und die Larven verfüttert und gelegentlich auch selbst verzehrt werden.[8]

Die Arbeiterinnen jagen zeitweise einzeln und unkooperativ. Sie sind durch ihre gute Sicht beispielsweise in der Lage, ihre Opfer zu umrunden, auf deren Rücken zu springen und sie daraufhin mit einem gezielten Stich zu töten. Das Sozialverhalten von Myrmecia gulosa ist im Vergleich zu fortschrittlicheren Ameisenarten wenig ausgeprägt. Eine Rekrutierung findet nicht statt, die Ameisen können auch keine chemischen Signale (Pheromone) für ihre Nestmitbewohner aussondern und reagieren auch nicht auf solche.[8]

Gift

Das Gift von Myrmecia gulosa ist proteinartig und dem von Bienen und Wespen sehr ähnlich. Es beinhaltet Histamin, Hyaluronidase, einen hämolytischen Faktor und eine Aktivität vergleichbar der von Kininen.[9] Der Stich kann beim Menschen zu mehrere Tage andauernden starken Schmerzen führen.[8] In manchen Fällen können allergische Reaktionen (anaphylaktischer Schock) auftreten, die auch zum Tod führen können.[10]

Lebenszyklus

Die Königin legt Eier nur während einer kurzen Periode von ein paar Wochen im Frühjahr. Die Larven sind nach dem Schlupf beinlos und werden von den Arbeiterinnen mit tierischer Nahrung und trophischen Eiern versorgt. Sie wachsen den ganzen Sommer und Herbst und überwintern unvollständig ausgewachsen. Im Winter nehmen sie keine Nahrung zu sich, weswegen die Arbeiterinnen nicht nach Kleintieren jagen. Im folgenden Frühjahr wird das Wachstum wieder aufgenommen. Etwa gleichzeitig mit der nächsten Eiablage der Königin sind die Larven dann ausgewachsen.[11] Sie werden von den Arbeiterinnen mit Sandkörnern bedeckt, die die Larven als Gerüst zur Verpuppung verwenden. Beim Schlupf, der zwischen Sommeranfang und Mitte des Sommers stattfindet, werden die Jungtiere von Arbeiterinnen unterstützt, die die Puppenhülle mit ihren Mandibeln aufschneiden.[8]

Besonderheiten

Im Jahr 1985 wurde von Forschern an der University of New South Wales über ein ergatandromorphes Exemplar von Myrmecia gulosa berichtet, das Merkmale sowohl einer männlichen Ameise als auch einer Arbeiterin hatte. An seiner rechten Körperseite war der Ergatander männlich und hatte auch Flügel, an seiner linken Seite weiblich. Das Tier wurde oft von seinen Nestkollegen angegriffen, bis es von den Forschern schließlich aus der Kolonie entfernt wurde. Bis dahin war bei Bulldoggenameisen weder Ergatandromorphie noch Gynandromorphie beobachtet worden.[12]

Systematik

Das erste Exemplar von Myrmecia gulosa wurde zwischen April und August 1770 auf James Cooks erster Reise in die Südsee von den Botanikern Joseph Banks und Daniel Solander als einziges Insekt neben einem Rüsselkäfer (Chrysolopus spectabilis), einem Schmetterling und zwei Fliegen eingesammelt. Insgesamt schrieb Banks in seinen Tagebüchern sehr wenig zur Insektenwelt Australiens, die Ameisen blieben ihm aber aufgrund der vielen Stiche und ihrer „rachsüchtigen Veranlagung“ in bleibender Erinnerung.[13] Das Typusexemplar liegt heute als Teil der „Banks Collection“ im Natural History Museum in London und soll sich immer noch in einem guten Zustand befinden.[14]

Myrmecia gulosa wurde nach der Rückkehr der Endeavour-Expedition nach England im Jahr 1775 als eine der ersten Insektenarten Australiens von dem dänischen Entomologen Johann Christian Fabricius in seinem Werk Systema Entomologiae beschrieben. Er gab der Ameisenart den Namen Formica gulosa („gefräßige Ameise“).[3] Fabricius hatte in den Jahren zuvor bei mehreren Besuchen in London die Gelegenheit gehabt, die Insektensammlung der Expedition zu besichtigen.[15] Im Jahr 1804 ordnete Fabricius sie in die heute gültige Gattung Myrmecia ein, welcher mittlerweile über 100 Arten zugeordnet werden. Weitere, nicht mehr gültige Namen sind Eciton gulosa (Latreille, 1805) und Ponera gulosa (Illiger, 1807).[3]

Der Schweizer Ameisen- und Sozialforscher Auguste Forel beschrieb 1922 eine Unterart Myrmecia gulosa obscurior, die sich von der Nominatunterart durch eine dunklere Farbgebung und ein engeres Pronotum unterscheiden sollte. Es gibt jedoch keinen Hinweis auf den Fundort innerhalb von Australien.[16] Der australische Entomologe John Clark bezweifelte 1951 die Existenz einer eigenen Unterart, heute ist sie nicht mehr wissenschaftlich anerkannt.[17]

Quellen

Einzelnachweise

- K. Ogata und M. Taylor: Ants of the genus Myrmecia: a preliminary review and key to the named species (Hymenoptera: Formicidae: Myrmeciinae). In: Journal of Natural History. Volume 25, 1991, S. 1623–1673 (agr.kyushu-u.ac.jp [PDF; 3,6 MB]).

- Myrmecia gulosa (Fabricius, 1775). CSIRO Ants Down Under, 2009, abgerufen am 13. Mai 2009 (englisch).

- Clark, S. 49

- Alan York: Long-term effects of fuel reduction burning on invertebrates in a dry sclerophyll forest. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Biodiversity and Fire: The effects and effectiveness of fire management. Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australian Government, 1996, archiviert vom Original am 13. Juni 2009; abgerufen am 23. Mai 2009 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Species Myrmecia gulosa (Fabricius, 1775). (Nicht mehr online verfügbar.) In: Australian Faunal Directory. Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australian Government, 21. November 2008, archiviert vom Original am 8. März 2016; abgerufen am 23. Mai 2009 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Caryl P. Haskins und Edna F. Haskins: Notes on the biology and Social Behavious of the Archaic Ponerine Ants of the genera Myrmecia and Promyrmecia. In: Annals of the Entomological Society of America. Volume 43, No. 4, 1950, S. 461–491.

- Vincent Dietemann, Christian Peeters und Bert Hölldobler: Role of the queen in regulating reproduction in the bulldog ant Myrmecia gulosa: control or signalling? In: Animal Behaviour. Volume 69, No. 4, April 2005, S. 777–784.

- Mark W. Moffett: Lone Huntress. National Geographic, Mai 2007, abgerufen am 13. Mai 2009 (englisch).

- G.W.K. Cavill, Phyllis L. Robertson und F.B. Whitfield: Venom and Venom Apparatus of the Bull Ant, Myrmecia gulosa (Fabr.). In: Science Vol. 146., No. 3640. 2. Oktober 1964, S. 79–80.

- Forbes McGain und Kenneth D. Winkel: Ant sting mortality in Australia. In: Toxicon. Volume 40, Issue 8, 2002, S. 1095–1100.

- Robert W. Taylor: Bloody funny wasps! Speculations on the Evolution of Eusociality in Ants. In: R.R. Snelling, B.L. Fisher und P.S. Ward (Hrsg.): Advances in ant systematics (Hymenoptera: Formicidae). Memoirs of the American Entomological Institute, 80, 2007, S. 580–609 (antbase.org [PDF]).

- M.W.J. Crosland, H. Crozier und E. Jefferson: Aspects of the biology of the primitive ant genus Myrmecia F. (Hymenoptera: Formicidae). In: Journal of the Australian Entomological Society. Volume 27, 1988, S. 305–309.

- Douglas Waterhouse: Insects and Australia. In: Journal of the Australian Entomological Society. Volume 10, Issue 3, 1971, S. 145–160.

- The Society emblem. Australian Entomological Society, 23. April 2009, abgerufen am 23. Mai 2009 (englisch).

- Winfried P.K. Radford: The Fabrician types of the Australian and New Zealand Coleoptera in the Banks Collection at the British Museum (Natural History). In: Records of the South Australian Museum. Volume 1, 1981, S. 155–197.

- Auguste Forel: Glanures myrmecologiques en 1922. In: Revue Suisse de Zoologie. Volume 30, 1922, S. 87–102.

- Myrmecia gulosa var. obscurior Forel. (Nicht mehr online verfügbar.) Hymenoptera Name Server, 19. Dezember 2007, archiviert vom Original am 4. März 2016; abgerufen am 13. Mai 2009 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

Literatur

- CSIRO, Division of Entomology: Insects of Australia. Melbourne University Press, 1991, ISBN 0-522-84638-6.

- John Clark: The Formicidae of Australia. Vol. 1. Subfamily Myrmeciinae. CSIRO, Melbourne 1951.

Weblinks

- Species: Myrmecia gulosa. AntWeb, abgerufen am 15. Mai 2009 (englisch).

- Mark W. Moffett: Lone Huntress. National Geographic, Mai 2007, abgerufen am 15. Mai 2009 (englisch).

- Red Bull Ant – Myrmecia gulosa. Brisbane Insects and Spiders, 26. September 2006, abgerufen am 17. Oktober 2009 (englisch).

- Robert W. Taylor: Australian Myrmecology Gallery. Japanese Ant Image Database, 14. November 2002, abgerufen am 23. Mai 2009 (englisch, Bilder von Larven, Puppen, Arbeiterinnen, Männchen und einer Königin von Myrmecia gulosa).