Mordanschlag von Mölln

Der Mordanschlag von Mölln war ein Brandanschlag in der Nacht auf den 23. November 1992 auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Mölln. Das Verbrechen mit rechtsextremem Hintergrund erregte bundesweites Aufsehen.

Das Verbrechen

Die Anschläge wurden von den Neonazis Michael Peters und Lars Christiansen mittels Molotowcocktails verübt. Im zuerst attackierten Haus gab es kein Todesopfer, jedoch neun zum Teil schwer Verletzte. Im zweiten Haus kamen die beiden Mädchen Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz sowie ihre Großmutter Bahide Arslan in den Flammen um. Noch während der Löscharbeiten gab es Bekenneranrufe bei der Polizei, die mit „Heil Hitler“ schlossen. Die Notruf-Fangschaltung führte nicht zu den Anrufern.[1] Die zwei als Neonazis bekannten Männer gerieten aber schnell in Verdacht; vor allem die Aussage eines 9-jährigen Mädchens führte auf ihre Spur.[2] Beide gestanden im Polizeiverhör, widerriefen die Geständnisse später aber im Prozess.

Opfer

Die 51-jährige Bahide Arslan hatte als junge Frau gemeinsam mit ihrem acht Jahre älteren Mann als Bauern in Çarşamba am Schwarzen Meer gelebt. 1967 folgte sie alleine einer Anwerbung in Deutschland, bis sie soviel Geld verdient hatte, dass ihr Mann und die Söhne nachkommen konnten.[3] 1967,[4] nach anderen Quellen erst 1970,[5] kamen auch ihr Mann und ihre drei Söhne nach Deutschland.[6] Bahides Mann arbeitete als Fabrikarbeiter in den Möllner Textilwerken. Nachdem ihre erste deutsche Wohnung in einem „Gastarbeiterheim“ abgebrannt war, zog die Familie 1974,[4] nach anderen Quellen 1976, in das weißverputzte Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Möllner Mühlenstraße 9.[6] In Deutschland bekam die Familie zusätzlich noch eine Tochter. Ungewöhnlich für die patriarchalen Strukturen der türkischen Gesellschaft war, dass Bahide Arslan als Oberhaupt der Familie beschrieben wird.[7][4] Bahide Arslan arbeitete in Gastronomiebetrieben sowie als Erntehelferin auf Erdbeerfeldern, zeitweise betätigte sie sich als Kleinunternehmerin z. B. mit einem Gemüsestand, einem Kebab-Imbiss und einer Gaststätte. Nachts um 1:11 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzzentrale, die Opfer wurden alle im Schlaf vom Feuer überrascht. Bahide Arslan verbrannte bei lebendigem Leibe, ihre verkohlte Leiche wurde nach den Löscharbeiten im Flur aufgefunden.[5]

Yeliz Arslan war eine zehnjährige Enkelin von Bahide Arslan und besuchte die zweite Klasse in einer Möllner Grundschule. Sie wurde lebend geborgen, starb aber Minuten später an Rauchvergiftung und Brandwunden.[5] Yeliz’ siebenjähriger Bruder überlebte, von seiner Großmutter in ein nasses Bettlaken gewickelt, in der Küche;[4] ihre Mutter zog sich bei dem Sprung mit dem acht Monate alten zweiten Bruder aus dem zweiten Stock des brennenden Hauses eine doppelte Beckenfraktur zu.[7] Ihr Vater war zu Besuch bei seinem Bruder in Hamburg und daher in der Nacht nicht im Haus.[7]

Ayşe Yılmaz war eine vierzehnjährige Cousine von Yeliz. Sie lebte in Epçeli bei Çarşamba und war zu Besuch in Mölln. Nach Aussagen von Augenzeugen soll sie bei der mit einer Leiter erfolgten Bergung den Feuerwehrleuten aus den Händen entglitten sein, was von der Feuerwehr aber bestritten wurde. Auch bei ihr stellte der Obduktionsbericht schwerste Brandverletzungen und Rauchvergiftungen als Todesursache fest.[8][5]

Die Toten wurden in Çarşamba bestattet. Neben den drei Toten kam es durch den Anschlag zu neun Schwerverletzten.[7]

Verurteilung

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht verurteilte die Täter am 8. Dezember 1993 wegen dreifachen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord an sieben Menschen im Falle des 19-jährigen Haupttäters Lars Christiansen zu zehn Jahren Haft nach dem Jugendstrafrecht. Im Falle des 25-jährigen Mittäters Michael Peters wurde eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Die Brandstifter sind inzwischen beide wieder auf freiem Fuß. Lars Christiansen wurde nach siebeneinhalb Jahren entlassen, Michael Peters kam im November 2007 frei – fast auf den Tag genau 15 Jahre nach den Brandanschlägen von Mölln. Lars Christiansen bestreitet seine Beteiligung an der Tat.[9]

Öffentliche Reaktionen

Demonstrationen, Lichterketten

In den Tagen und Wochen nach dem Anschlag fanden überall in Deutschland spontane Großdemonstrationen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit statt, häufig in Form von Lichterketten.

Helmut Kohl, Dieter Vogel und der „Beileidstourismus“

Bei der Trauerfeier für die Opfer von Mölln in Hamburg wurde die Bundesregierung durch Außenminister Klaus Kinkel und Arbeitsminister Norbert Blüm vertreten. Bundeskanzler Helmut Kohl nahm zu dieser Zeit am Landesparteitag der Berliner CDU teil. Als in der Bundespressekonferenz am 27. November 1992 gefragt wurde, warum der Bundeskanzler nicht bei der Trauerfeier anwesend war, erklärte Kohls Sprecher Dieter Vogel unter anderem, die Bundesregierung wolle nicht in einen „Beileidstourismus“ verfallen. Diese vielfach kritisierte Äußerung gab Anlass zu einer Kleinen Anfrage der Gruppe der PDS/Linke Liste im Bundestag an die Bundesregierung;[10][11] der Begriff „Beileidstourismus“ war Kandidat zum Unwort des Jahres 1992 der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) und kam in die engere Auswahl.[12]

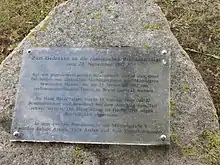

Gedenken

Im Kölner Stadtteil Bickendorf wurde die Wahmstraße in der Nähe des Westfriedhofs in Bahide-Arslan-Straße umbenannt. Bereits seit 1997 gibt es im Kieler Stadtteil Gaarden-Ost den Bahide-Arslan-Platz.[13] Und 2014 wurde in Mölln ein schmaler Gang, der unmittelbar neben dem damaligen Wohnhaus von Bahide Arslan vorbei zum Kurpark führt, in Bahide-Arslan-Gang umbenannt.[14]

Der Sänger Wolfgang Petry nahm 1993 zusammen mit weiteren Künstlern (u. a. Wencke Myhre, Karel Gott, Bernhard Brink und Kristina Bach) nach dem Vorbild von Band Aid unter dem Namen Mut zur Menschlichkeit den Titel Wer die Augen schließt (wird nie die Wahrheit seh'n) auf, der sich inhaltlich gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus richtet. Der Erlös aus dem Verkauf der Tonträger ging vollständig an Opfer rechtsextremer Gewalt.

In dem Song Das bisschen Totschlag (1994) verarbeitet die Band Die Goldenen Zitronen die rechtsextremen Ausschreitungen der Jahre 1992/93 und stellt dar, wie die deutsche Bevölkerung und Regierung darauf reagierten.

In Mölln findet jährlich am Jahrestag des Anschlags eine von der Stadt organisierte Gedenkveranstaltung statt.[15] An dieser Form des Gedenkens wird allerdings auch Kritik geäußert. Ibrahim Arslan, der als Siebenjähriger den Anschlag überlebte, weil seine Großmutter Bahide Arslan ihn in dem brennenden Haus mit feuchten Tüchern umwickelte, kritisiert, er und seine Familie seien nur Gäste bei diesem Gedenken und stünden als direkt Betroffene nicht im Zentrum. Er habe sich bei diesen Veranstaltungen eher als Statist gefühlt.[16] Für ein selbstbestimmtes Gedenken initiierte er gemeinsam mit dem Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 unter dem Motto reclaim and remember die „Möllner Rede im Exil“. Diese ist nicht Bestandteil der offiziellen Gedenkfeiern und findet seit 2013 um den Jahrestag des Anschlags in unterschiedlichen Städten statt. Ziel ist es, aktuellen Rassismus und Neonazismus zu thematisieren.[17][18] „Gedenken kann nicht an den Interessen der Überlebenden vorbei gestaltet werden. Wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Auch 21 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag von Mölln gilt: Die Erinnerung zurück zu erkämpfen. Reclaim and remember. Jetzt erst recht“ , so Ibrahim Arslan bei der ersten Möllner Rede im Exil.[19] Später hielt er auch Vorträge in Schulen und nahm Kontakt zu Angehörigen von Opfern anderer rassistischer Morde auf, um die Aufklärungs- und Beratungsarbeit auszubauen.[20]

Dokumentarfilm

Malou Berlins Dokumentarfilm Nach dem Brand aus dem Jahr 2012 behandelt das spätere Schicksal der Familie Arslan.[21]

Beileidsbekundungen

Nach dem Bekanntwerden der Tat gab es zahlreiche briefliche Beileidsbekundungen für die Familie Arslan. Rund 300 dieser Briefe, die an die Adresse der Teestube in der Möllner Seestraße geschickt wurden, wurden von dort an die Stadt Mölln weitergeleitet. Dort gingen sie zunächst ans Ordnungs- und Sozialamt und von dort ans Stadtarchiv. 1993 erstellte die Stadtverwaltung daraus eine Zusammenstellung für die Presse. In der Folgezeit kamen noch etwa 500 weitere Briefe bei der Teestube an, die ebenfalls bei der Stadt landeten. Laut einem Artikel der taz aus dem Jahr 2020 seien die Briefe zwar öffentlich einsehbar gewesen, aber nicht an die Familie Arslan weitergeleitet worden. Einzig Beileidsbekundungen seien, sofern dies im Brief ausdrücklich gewünscht wurde, der Familie übermittelt worden. So habe die Familie erst 2019 durch einen Zufall von der Existenz dieser Briefe erfahren: Eine Studentin sei im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit durch einen Archivar auf die Briefe aufmerksam gemacht worden und habe daraufhin Ibrahim Arslan informiert. Erst auf die anschließende Anfrage durch Ibrahim Arslan hin händigte die Stadt die Briefe an ihn aus.[22]

Literatur

- Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Schleswig über die Anschläge in Mölln 1992 – Dokumente und Eindrücke (= Gegenwartsfragen. Band 72). Landeszentrale für politische Bildung Schleswig-Holstein.

- Klaus Pflieger: Gegen den Terror. Erinnerungen eines Staatsanwalts. Verrai, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-9818041-4-0, Kapitel: Mölln am 23. 11. 1992 – „Es brennt in der Mühlenstraße, Heil Hitler!“, S. 239–271.

Weblinks

- Mölln nach Mölln – Reaktionen einer Kleinstadt auf rassistische Gewalt, Fotoreportage von Walle, 1994

- Brandanschläge von Mölln – "Wenn ich Böller höre, kommt alles wieder hoch", Artikel von Katja Iken bei einestages, 20. November 2012

Einzelnachweise

- Axel Kinzinger: Die Skinheads von nebenan. In: Focus. Nr. 20 (1993), 17. Mai 1993.

- Tödlicher Brand in Mölln: Wie ein Mädchen einen rechten Terror-Anschlag aufklärte. In: Focus Online. 17. Oktober 2016, abgerufen am 9. September 2017.

- Kertin Kampen: „Auch mein Leben ist vorbei“. In: taz. 24. Juni 1993, S. 6.

- Bascha Mika: „Ohne Bahide sind die Arslans verloren“. In: taz. 26. November 1992, S. 5.

- Thomas Kleine-Brockhoff, Kuno Kruse und Ulrich Stock: Mölln, Deutschland. In: Die Zeit. Nr. 51/1992, 11. Dezember 1992.

- Cordt Schnibben: „So müßt' die Welt untergehn“. In: Der Spiegel. 49/1992, 30. November 1992.

- Bruno Schrep: „Wir sind so ganz anders“. In: Der Spiegel. 9/1993, 1. März 1993.

- Olaf Sundermeyer: Rechter Terror in Deutschland: Eine Geschichte der Gewalt. C.H.Beck, 2012 ISBN 978-3-40663845-9, S. 33 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche)

- Günter Kahl: Ein Kranker als Staatsfeind?. In: shz.de. Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag. 23. November 2007. Archiviert vom Original am 23. November 2012. Abgerufen am 23. November 2012.

- Ulla Jelpke: Der Sprecher der Bundesregierung und der „Beileidstourismus“. Kleine Anfrage im Bundestag. Drucksache 12/3926, 1. Dezember 1992.

- Bundesregierung: Der Sprecher der Bundesregierung und der „Beileidstourismus“. Antwort auf die kleine Anfrage von Ulla Jelpke im Bundestag. Drucksache 12/4045, 28. Dezember 1992.

- Unwörter von 1991-1999. Archiviert vom Original am 25. März 2016; abgerufen am 15. Januar 2014.

- Bahide-Arslan-Platz. In: Kiel. Abgerufen am 24. November 2019.

- mst: Stadtvertretung sagt Ja zum Bahide-Arslan-Gang. In: Lübecker Nachrichten. 16. April 2014.

- Gedenkfeier am 23.11.2019 zum 27. Jahrestag der Möllner Brandanschläge | Mölln – Die Eulenspiegelstadt. Abgerufen am 20. November 2019.

- Johannes Kulms: 25 Jahre nach dem Brandanschlag in Mölln – Gedenken mit Spannungen. In: Deutschlandfunk. 22. November 2017, abgerufen am 20. November 2019.

- Oktober 2013. Abgerufen am 20. November 2019 (deutsch).

- Gedenken Mölln 1992. Abgerufen am 20. November 2019 (deutsch).

- Oktober 2013. Abgerufen am 20. November 2019 (deutsch).

- Gudrun Giese: Wenn er redet, geht es ihm gut. In ver.di Publik Nr. 3/2018, Beilage S. 3

- Nach dem Brand bei Filmfest Hamburg.de

- Stadt hält Beileidsschreiben zurück: Verheimlichte Solidarität taz 4. Dezember 2020