Löschschaum

Löschschaum ist spezieller Schaum, der größtenteils aus Füllgas (üblicherweise Luft) sowie Wasser und einem Schaummittel besteht.[1] Aufgrund seiner Zusammensetzung wird er auch Luftschaum genannt. Löschschaum wird – meist durch die Feuerwehr – als Löschmittel zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A (Feststoffe) oder B (Flüssigkeiten oder flüssig werdende Stoffe) eingesetzt.

Historisches

1877 entwickelte der Engländer John Henry Johnson ein Schaumherstellungsverfahren, das auf einer chemischen Reaktion beruhte. Dafür erhielt er das britische Patent Nr. 560 über einen Feuerlöschapparat. Eine wässrige Lösung wurde mit Saponin versetzt. In dieser Lösung ließ man Aluminiumsulfat auf Natriumhydrogencarbonat einwirken. Das bei der Reaktion entstehende Kohlendioxid brachte die Lösung zum Schäumen. Die Schaumherstellung nach diesem Verfahren war umständlich und es konnten nur sehr begrenzte Mengen an Löschmittel hergestellt werden. Dennoch wurde das Verfahren bis in die 1930er Jahre weiterentwickelt.[2]

Das bis heute nahezu unverändert angewandte Luftschaumverfahren geht auf den Berliner Patentanwalt Clemens Wagner zurück. Dieser erfand 1923 das Luftschaum-Strahlrohr, das damals als Kometrohr bekannt wurde. Er setzte seine Idee um, dass man statt eines Stickgases wie Kohlendioxid normale Luft für die Schaumerzeugung einsetzen könnte. 1932 ließ Wagner seine Erfindung patentieren.[2]

1928 experimentierte Dr. Wilhelm Friedrich in Berlin mit Löschschaum. Er entwickelte ein Schaummittel, das es möglich machte, Schaum herzustellen, indem das Schaummittel-Wasser-Gemisch durch ein Strahlrohr verspritzt wurde.[2]

Löschwirkung(en)

Löschschaum hat, abhängig von der Art (siehe nächstes Kapitel), unterschiedliche Löschwirkungen. Bei jeder Schaumart wird dabei zwischen den Haupt- und den Nebenlöschwirkungen unterschieden.

- als Trenneffekt bezeichnet man das Phänomen, dass eine geschlossene Schaumdecke den Brand von der umgebenden Atmosphäre abtrennt und so den für die Verbrennung notwendigen Sauerstoff entfernt.

- während des Schaumeinsatzes wird auch Schaum zerstört. Dabei entstehen winzige Wassertropfen, die Wärme aufnehmen und verdampfen. Dieser Kühleffekt entzieht dem Brand Energie (Wärme).

- als Schaumteppich auf brennbare Flüssigkeiten aufgebracht wird verhindert, dass die Flüssigkeit ausdampft. Der Deckeffekt verhindert damit das Entstehen explosiver Dampf/Luft- bzw. Gas/Luft-Gemische.

- vor allem Leichtschaum (s. u.) wird dazu eingesetzt, Räume zu fluten. Mit diesem Verdrängungseffekt können sowohl brennbare Gase als auch Sauerstoff aus Räumen heraus gedrückt werden.

- als Gas/Wasser-Gemisch leitet Schaum nur in sehr geringem Maße Wärme. Dies nutzt man im Dämmeffekt, bei dem der Schaum eine Ausbreitung des Brandes durch Wärmestrahlung unterbindet.[3]

Begrifflichkeiten

Verschäumungszahl

Die Verschäumungszahl (VZ) ist das Verhältnis (der Quotient) zwischen dem Volumen des fertigen Schaums und dem Volumen des ursprünglichen Wasser-Schaummittel-Gemisches. Die Verschäumungszahl hängt vom verwendeten Schaumstrahlrohr ab und kann nicht verändert werden.[4]

Zumischrate

Die Zumischrate (ZR) gibt an, wie groß der Anteil Schaummittel im Wasser-Schaummittel-Gemisch ist. Bei einer 3%igen Zumischung sind in 100 Litern Wasser-Schaummittel-Gemisch also 3 Liter Schaummittel. Die Zumischrate wird am Zumischer eingestellt, in der Regel sind Werte von 0,5 % bis 6 % möglich. Moderne Schaummittel(konzentrate) erlauben zum Teil geringere Konzentrationen also größere Ergiebigkeit. Diese beginnen für Netzmittel bei 0,1–0,3 % und für eine Verschäumung bei 0,3–0,5 %. Entsprechende Aufsätze, um handelsübliche Zumischer auch für diese geringen Zumischraten zu ertüchtigen, werden im Handel angeboten.[5] Die einzustellende Zumischrate wird vom Hersteller des Schaummittels vorgegeben. Generell gilt aber, dass der Schaum umso stabiler wird, je höher die Zumischrate ist.

Zerstörungsrate

Die Zerstörungsrate gibt an, wie hoch der Anteil des Löschschaums ist, der direkt beim Auftreffen auf den Brand zerstört wird. Ursachen dafür können neben der Hitze des Brandes beispielsweise auch chemische Reaktionen mit dem Brennstoff sein. Bei der Berechnung von benötigten Schaummengen wird in der Regel mit Zerstörungsraten von 50 % gerechnet, in Einzelfällen (wie bei sehr heißen Mineralölbränden) kann diese aber bis zu 70 % betragen.

Wasserhalbwertszeit

Die Wasserhalbwertszeit (WHZ) gibt an, in welcher Zeit die Hälfte der ursprünglich im Schaum enthaltenen Flüssigkeit (Schaummittel und Wasser) ausgetreten ist. Das Austreten der Flüssigkeit führt zu einem zunehmenden Trocknen des Schaums mit abnehmender Löschwirkung.[6]

Schaumarten

Bei der Feuerwehr werden die Löschschäume primär nach ihrer Verschäumungszahl in drei Kategorien eingeteilt: Schwerschaum, Mittelschaum und Leichtschaum.

Wasser-Schaummittel-Gemisch kann auch unverschäumt eingesetzt werden, um eine bessere Benetzung bei Feststoffbränden zu erreichen. Das Schaummittel wird dafür niedriger dosiert als zur Verwendung als Schaum, man spricht dann von Netzwasser.

| Schaumart | Verschäumungszahl | Hauptlöschwirkung | Nebenlöschwirkung |

|---|---|---|---|

| Schwerschaum | 4 bis 20 | Abkühlen | Ersticken |

| Mittelschaum | 21 bis 200 | Ersticken | Abkühlen |

| Leichtschaum | 201 bis 1.000 | Ersticken | |

Schwerschaum

Schwerschaum ist ein relativ nasser Schaum, mit dem man gute Wurfweiten erzielen kann. Er wird bei Bränden von Feststoffen oder Flüssigkeiten (Brandklassen A und B) eingesetzt. Die wichtigsten Effekte, die zur Brandbekämpfung beitragen, sind hier die Kühlwirkung und der Trenneffekt. Schwerschaum kann zudem bedingt an senkrechten Flächen „kleben“ bleiben (abhängig von Schaummittel, Verschäumung und nicht zuletzt der Struktur der Oberfläche).[7]

Mittelschaum

Durch die höhere Verschäumungszahl ist der Mittelschaum deutlich leichter als Schwerschaum und kann (sofern der Schaum nicht abfließen kann) bis zu 5 Meter hoch aufgeschichtet werden. Seine Haftfähigkeit an Oberflächen ist gering, wodurch er zum Fluten von Objekten eingesetzt werden kann. Neben dem Verdrängungseffekt gehören Trenn- und untergeordnet Kühleffekt zu den Löschwirkungen des Mittelschaums.[7]

Leichtschaum

Diese Schaumart kann nicht geworfen werden, da sie so leicht ist, dass sie bereits vom Wind weggeweht wird. Der Haupteinsatzort ist daher in geschlossenen Räumen. Zudem ist im Gegensatz zu Mittel- und Schwerschaum für Leichtschaum ein besonderer Generator zur Herstellung notwendig.

Als Hauptlöschwirkung gilt der Verdrängungseffekt. Daneben zerfällt der Schaum unter Wärmeeinwirkung auch sehr schnell zu feinsten Wassertröpfchen und wirkt damit kühlend.[7]

Netzwasser

Das Netzwasser stellt eine Besonderheit dar, denn es besteht zwar aus Wasser und Schaummittel (hier eingesetzt als Netzmittel), wird jedoch unverschäumt über Mehrzweck- oder Hohlstrahlrohre abgegeben (ist also kein Löschschaum). Durch die Schaummittelzugabe wird die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt, was es dem Gemisch ermöglicht, besser und tiefer in (brennende) Objekte – wie z. B. Papier- oder Textilballen – einzudringen.[7]

Schaummittel

Die Schaummittel werden entweder bereits im Fahrzeug oder später durch einen Zumischer mit dem Löschwasser vermischt.

Bei der Feuerwehr finden verschiedene Schaummittel Verwendung:

- mit Mehrbereichsschaummittel (MBS) lassen sich alle Schaumarten (Schwer-, Mittel- und Leichtschaum) erzeugen.

- wasserfilmbildende Schaummittel (AFFF, auch „A3F“ geschrieben, engl. für aquatious film forming foam) bilden zusätzlich zwischen Schaum und brennender Flüssigkeit einen dampfdichten, wässrigen Flüssigkeitsfilm. Teilweise sind sie jedoch aufgrund ihrer Umweltgefahren verboten.[8]

- Class-A-Foam-Schaummittel (ClAFSM) sind in den USA weit verbreitet, in Deutschland jedoch erst im Kommen. ClAFSM wurden als Netz- und Schaummittel für die Brandklasse A, insbesondere für Vegetationsbrände, entwickelt. Ein großer Vorteil ist, dass sie je nach Einsatzzweck nur mit 0,1 % bis 1,0 % dem Löschwasser zugesetzt werden müssen, sie also sehr sparsam im Verbrauch sind.

- an Bedeutung verloren haben dagegen die Proteinschaummittel. Mit den aus tierischen Ausgangsstoffen hergestellten Proteinschaummitteln lässt sich nur Schwerschaum erzeugen, der jedoch über eine unübertroffene Haftfähigkeit verfügt.

- Fluorproteinschaummittel (FPS) und filmbildende Fluorproteinschaummittel (FFFP) kommen eher bei Werkfeuerwehren zum Einsatz.[9]

Die Anforderungen an Schaummittel für Schwer-, Mittel- und Leichtschaum für den Einsatz auf unpolaren Flüssigkeiten sowie Schwerschaum für den Einsatz auf polaren Flüssigkeiten sind in der DIN EN 1568 festgelegt.

Gelegentlich wird auch die Bezeichnung „Schaummittelkonzentrat“ genutzt. Da Konzentrate vor der Verwendung jedoch verdünnt werden müssen, ist dieser Begriff nicht korrekt.

Verschäumungstechniken

Strahlrohrverschäumter Schaum

Als „Strahlrohrverschäumter Schaum“ wird jeder Schaum bezeichnet, dem die Luft erst im Schaumstrahlrohr (oder Leichtschaumgenerator) zugemischt wird. Im Schlauch wird also nur ein Gemisch aus Wasser und Schaummittel gefördert.

Druckluftschaum

Beim Druckluftschaum („DLS“ oder „CAFS“ für „Compressed Air Foam System“) wird der Schaum bereits im Fahrzeug aus Wasser, Schaummittel und Luft fertig erzeugt und komprimiert durch die Schläuche gefördert. Das Verfahren an sich stammt bereits aus den 1930er Jahren und war stark in Vergessenheit geraten, erlebt in Deutschland jedoch gerade, aus den USA wiederkommend, eine sehr umstrittene Renaissance.

Die Struktur von Druckluftschaum ist deutlich homogener als die des herkömmlichen Luftschaums, sie ähnelt der Konsistenz von Rasierschaum und haftet an senkrechten Flächen. Somit ist es möglich, nicht nur im eigentlichen Sinne zu löschen, sondern beispielsweise auch Wände vorsorglich einzuschäumen, um diese zu schützen. Die Verschäumungszahl von Druckluftschaum liegt je nach Einstellung der Anlage zwischen etwa 4 und 15 und damit im Bereich von Schwerschaum im Sinne von Luftschaum, allerdings basiert der Löscheffekt bei einer Verschäumungszahl von 15 aufgrund der andersartigen Struktur im Gegensatz zu Luftschaum eher auf dem Trenn- als auf dem Kühleffekt.[10]

Verfahren zur Schaumherstellung

Die Schaummittellösung für den Löschschaum kann bei Benutzung der gebräuchlichen Zumischer (DIN-Injektorzumischer) nach 3 verschiedenen Verfahren hergestellt werden:

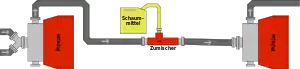

Geradeausverfahren

Beim klassischen Verfahren befindet sich der Zumischer zwischen dem Verteiler und dem Strahlrohr.[11] Zumischer und Schaumstrahlrohr müssen in ihrer Durchflussmenge direkt aufeinander abgestimmt sein. Es können nötigenfalls auch mehrere Zumischer verwendet werden.

Problematisch ist bei diesem Verfahren zum einen, dass es zu hohen Druckverlusten im Zumischer kommt (nach DIN 14384 sind maximal 38 % Druckverlust zulässig) und zwischen Zumischer und Schaumstrahlrohr ein maximaler Druckunterschied von 2 bar herrschen darf, da sonst der Zumischer nicht mehr zuverlässig arbeitet.[12] Mittlerweile gibt es auch Feuerwehren, die den Zumischer direkt an den Pumpenabgang anschließen. Das hat den Vorteil, dass man das Schaummittel nicht so weit tragen muss. Außerdem kann man so Schaummittel als Netzmittel hinzufügen.

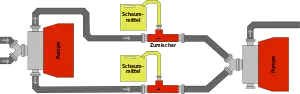

Pumpenvormischverfahren

Das Pumpenvormischverfahren arbeitet mit zwei hintereinander geschalteten Pumpen, zwischen denen der Zumischer in die Schlauchleitung eingebaut wird. Auch hier können nötigenfalls mehrere Zumischer verwendet werden. Der Zumischer wird, wie die Bezeichnung „Pumpenvormischung“ sagt, vor der zweiten Pumpe installiert. Dadurch können hohe Wurfweiten an der Auswurfarmatur erzielt werden, weil erst in der zweiten Pumpe mit dem Wasser-Schaummittel-Gemisch der Druck aufgebaut wird. Diese Variante ist ideal um große Weiten zu überbrücken. Die gesamte Förderleistung dieses Aufbaues bleibt jedoch vom Zumischer abhängig, durch den je nach Typ (Z2, Z4 und Z8) nur eine bestimmte Wassermenge (200 l/min, 400 l/min bzw. 800 l/min) fließt. Dies kann man umgehen, indem zwischen beiden Pumpen mehrere Zumischer parallel geschaltet werden.[13]

Der größte Nachteil ist die Verschmutzung der zweiten Pumpe. Ein weiterer Nachteil ist der dezentrale Zumischstandort.

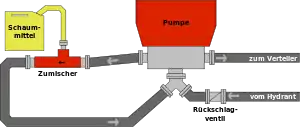

Nebenschluss-Verfahren

Dieses Verfahren ist eine Weiterentwicklung des Geradeausverfahrens, das mit nur einer Pumpe und einem Zumischer arbeitet. An der Pumpe wird an einem Abgang ein Zumischer angeschlossen, der sein Gemisch im Ringschluss wieder über ein Sammelstück in die Pumpe liefert. Über den zweiten Abgang gelangt dann das Gemisch an das Strahlrohr.[13]

Durch das Verwirbeln in der Pumpe erreicht man eine sehr gute Durchmischung von Löschwasser und Schaummittel. Der Maschinist an der Pumpe muss allerdings auf Druckgleichheit der beiden Zuflüsse zur Pumpe achten (als Richtwert sollte der Pumpendruck dafür ungefähr 4 bar über dem Hydrantendruck liegen, was dem Druckverlust im Zumischer entspricht). Anderenfalls lässt sich keine optimale Vermischung erreichen und schlimmstenfalls kein Schaum erzeugen.

Die effektive Zumischung an der Abgabearmatur lässt sich mit folgender Formel berechnen:

Da durch Druckstöße ein Rückwärtsfließen des Wassers nicht auszuschließen ist, muss unbedingt ein Rückflussverhinderer (zum Beispiel Rückschlagventil) zwischen Hydrant und Pumpe eingebaut werden, um das Eindringen eines Schaummittel-Wasser-Gemisches in das Trinkwassernetz zu verhindern. Eine solche Verschmutzung des Trinkwassers ist schon mehrfach vorgekommen, als kein Rückflussverhinderer eingesetzt wurde.[14]

Stationäre Schaumlöschanlagen

.jpg.webp)

Stationäre Schaumlöschanlagen sind Feuerlöschanlagen, welche nach dem klassischen Zumischverfahren, bei der nach der Pumpe ein Zumischer eingesetzt ist, arbeiten. Die EN 13565-2 regelt in Europa die Planung, den Einbau, die Inbetriebnahme und den Betrieb von Schwer-, Mittel- oder Leichtschaumlöschanlagen.[15]

Bei den ortsfesten Schaumlöschanlagen kann der Schaum beim Austritt aus dem Leitungssystem über spezielle Sprinkler-Düsen, Schaumstrahlrohre, Schaumkrümmer oder Leichtschaumgeneratoren abgegeben werden.[16] Bei Sprinkleranlagen mit Löschdüsen sind diese gleichmäßig in dem zu schützenden Raum verteilt. Schaumlöschanlagen werden bevorzugt dort eingesetzt, wo mit brennbaren Flüssigkeiten zu rechnen ist, wie zum Beispiel in Tanklagern oder Umfüllstationen.[17] In Industrieanlagen oder auf Flughäfen zum Beispiel in Hangars werden auch häufig sogenannte Monitore zum punktuellen Löschen mit Schaum eingesetzt. Bei diesen Anlagen tritt der Schaum unter hohem Druck aus der Kanone des Monitors aus, um so große Wurfweiten zu erreichen.

Schaumlöscher

Schaum-Feuerlöscher arbeiten zum Teil mit getrennten Schaum- und Wasservorräten (Aufladelöscher). Nach dem Aktivieren des Löschers drückt CO2 das Schaummittel aus einer Gaskartusche in den Behälter mit Wasser und anschließend das Wasser-Schaummittel-Gemisch aus dem Feuerlöscher heraus, wo es schließlich verschäumt wird.[18] Bei einem Austausch des Löschmittels (meist alle 5 bis 8 Jahre) muss meist nur die Kartusche gewechselt werden und nicht das gesamte Löschmittel. Dies spart zusätzliche Kosten bei der Feuerlöscherwartung.[19]

Daneben gibt es auch Schaumlöscher, die bereits ein vorgefertigtes Schaummittel-Wasser-Gemisch beinhalten (Dauerdrucklöscher). Hier befindet sich das Löschmittel als auch das Druckgas in einem Behälter, der ständig unter Druck steht.[20]

Schaumlöscher werden für die Brandklassen A (Feststoffe) und B (Flüssigkeiten)[18] sowie als spezielle Fettbrandlöscher für die Brandklasse F (Fettbrände) hergestellt.[21]

Gefahren und Sicherheitshinweise

Gefährdungen

Das Arbeiten mit Schaummittel darf nur mit Augenschutz geschehen.[11] Schaummittel werden in der Regel in die Wassergefährdungsklasse 2 eingeordnet, weswegen eine Löschwasserrückhaltung eingerichtet werden sollte, um ein Eindringen in die Kanalisation oder offene Gewässer zu verhindern. Geschieht dies nicht, kann durch Sauerstoffmangel (Hypoxie) ein Fischsterben ausgelöst werden.[22]

In Bereichen, in denen Schaum eingesetzt wird, darf nur mit umluftunabhängigem Atemschutz vorgegangen werden, da bei einem Sturz in den Schaum andernfalls kein Atmen mehr möglich ist.

In elektrischen Anlagen darf kein Schaum eingesetzt werden, solange die Anlage nicht freigeschaltet ist.

PFC in Löschschäumen

Bei PFC handelt es sich um Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Einige Einzelverbindungen stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Aufgrund der Eigenschaften wurden PFOS-haltige Schaumlöschmittel verboten. Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) darf weder als Stoff noch als Bestandteil von Gemischen in einer Konzentration von ≥ 10 mg/kg (0,001 Gew.-%) in Verkehr gebracht oder verwendet werden (Verordnung (EU) Nr. 757/2010).

In der Vergangenheit war der Einsatz von PFC-haltigen Löschschäumen zugelassen und hat zu einigen Schadensfällen geführt. Durch das Einschäumen von Landebahnen oder Feuerlöschübungen kommen an Flughäfen Schadensfälle vor. Am Flughafen Düsseldorf und Nürnberg werden bereits Sanierungen durchgeführt.[23][24]

Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2018 zur Amtshaftung in der Brandbekämpfung geurteilt, dass bei unnötigem Einsatz von (PFC-haltigen) Schaumlöschmitteln die Kommune für Umweltauswirkungen haftbar ist.[25]

Ab dem 4. Juli 2020 gilt eine EU-weite Beschränkung für Perfluoroktansäure (PFOA), deren Salze und Stoffe, die zu PFOA abgebaut werden können. Folgende Grenzwerte müssen dann in neuen Produkten eingehalten werden: 25 ppb PFOA und Salze, 1000 ppb für PFOA verwandte Verbindungen (z. B. Vorläuferverbindungen). Für Schaummittel, die vor dem 4. Juli 2020 auf dem Markt waren, gelten teilweise Übergangsregelungen.[26]

Literatur

- Lothar Schott, Manfred Ritter: Feuerwehr Grundlehrgang FwDV 2. 20. Auflage. Wenzel-Verlag, Marburg 2018, ISBN 978-3-88293-220-1.

- Roy Bergdoll, Sebastian Breitenbach: Die Roten Hefte, Heft 1 – Verbrennen und Löschen. 18. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-17-026968-2.

Weblinks

Einzelnachweise

- Roy Bergdoll, Sebastian Breitenbach: Die Roten Hefte, Heft 1 – Verbrennen und Löschen. 18. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-17-026968-2, S. 84.

- Löschschaum damals und heute. In: Feuerwehr-Magazin Sonderheft 2006 - Brandbekämpfung mit Schaum. S. 9.

- Wulf-Erich Damrau: Schaum gegen Feuer. Dr. Sthamer, Hamburg 2006.

- Löschmittel Schaum. Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren - Ausbildung zum Truppführer, Neckar-Verlag 2004, S. 12.

- Die 11 größten Irrtümer zu Löschschaum. Abgerufen am 29. Juni 2016.

- Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt: Löschen brennbarer Flüssigkeiten mit Schäumen: Untersuchung von Kennwerten. Heyrothsberge, o. J., S. 7.

- Die Schaumarten. In: Feuerwehr-Magazin Sonderheft 2006 - Brandbekämpfung mit Schaum. S. 16ff.

- Schaumlöschmittel im Wandel der Zeit. In: Feuerwehr-Magazin. 1/2011, S. 22ff.

- Welche Schaummittel gibt es In: Feuerwehr-Magazin Sonderheft 2006 - Brandbekämpfung mit Schaum. S. 26ff.

- Technischer Bericht Druckluftschaum (Memento vom 7. Juni 2012 im Internet Archive) (PDF; 1,6 MB), Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., 2010.

- Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 Grundtätigkeiten - Lösch- und Hilfeleistungseinsatz (mit redaktionellen Ergänzungen bis 03/2007), Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2007.

- Karl Ebert: Handbuch Feuerwehrarmaturen. Max Widenmann KG

- Zumischtechnik. In: Feuerwehr-Magazin Sonderheft 2006 - Brandbekämpfung mit Schaum. aktualisierte Auflage. S. 58ff.

- Feuerwehr-Magazin: Trinkwasserschutz beim Feuerwehreinsatz: Darauf müssen Sie achten! (Memento vom 18. Oktober 2015 im Internet Archive) von Michael Klöpper, abgerufen am 19. Oktober 2015.

- DIN EN 13565-2:2009-09 - Norm. beuth.de, abgerufen am 15. Mai 2012.

- Schaumlöschanlagen, Minimax

- Hans-Joachim Gressmann: Abwehrender und Anlagetechnischer Brandschutz: Für Architekten, Bauingenieure und Feuerwehringenieure. 2. Auflage. Expert-Verlag, Renningen 2007, ISBN 978-3-8169-2778-5, S. 221–238.

- Produktdatenblatt Schaumlöscher (Memento vom 22. Februar 2014 im Internet Archive), Total (Feuerschutz)

- Unterschied Dauerdrucklöscher / Aufladelöscher. Abgerufen am 11. März 2017.

- Empfehlungen. Gloria (Brandschutz), abgerufen am 2. Mai 2014.

- Fettbrandlöscher. Gloria (Brandschutz), abgerufen am 15. Mai 2012.

- Fischsterben nach Großbrand: Wasserproben ausgewertet. In: owl24.de. 15. November 2019, abgerufen am 18. November 2019.

- PFT-belastete Stellen auf dem Flughafengelände durch drei Grundwassersanierungsanlagen hydraulisch abgeschirmt. Düsseldorf Airport, 6. Juli 2016, abgerufen am 24. November 2019.

- Wolfram Göll: Sondermülldeponie statt Nordanbindung? Bayernkurier, 22. Juni 2016, abgerufen am 24. November 2019.

- Bundesgerichtshof: Mitteilung der Pressestelle Nr. 105/2018 Bundesgerichtshof zur Amtshaftung bei Brandbekämpfung - Urteil vom 14. Juni 2018 - III ZR 54/17. 14. Juni 2018, abgerufen am 24. November 2019.

- Arbeitskreis Schaummittel des WFVD