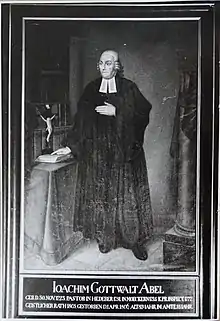

Joachim Gottwalt Abel

Joachim Gottwalt Abel (* 20. November 1723 in Westdorf; † 1. April 1806 in Möckern) war ein deutscher Historiker, Prediger und Inspektor. Er erwarb sich besondere Verdienste durch seine Beschreibung Möckerns bei Magdeburg, Erforschung der später zerstörten Großsteingräber bei Vehlitz sowie seinen vehementen Einsatz für die soziale Versorgung von Predigerwitwen und -waisen.

Leben

Abel wurde als jüngster Sohn des bedeutenden Historikers und plattdeutschen Dichters Caspar Abel in Westdorf bei Aschersleben geboren, wo sein Vater evangelischer Pastor war. Von seiner Kindheit wird berichtet, dass, nachdem er einige Zeit bei einem Privatlehrer und auf einer Schule in Aschersleben unterrichtet worden war, viele Stunden sich selbst überlassen in der Bücherkammer seines Vaters eingeschlossen zubringen musste, da dieser einen Großteil seiner Zeit mit dem Schreiben von Büchern zubrachte und wenig Interesse hatte, den Einzelunterricht zu verfolgen, den er seinen älteren beiden Söhnen hatte angedeihen lassen. Der junge Abel zeigte sich jedoch fleißig und erlangte selbstständig eine gute Belesenheit in den Büchern seines Vaters und versuchte gar, in Ermangelung von Biographien älterer Schriftsteller mit größter Genauigkeit eigene Lebensdarstellungen zusammenzuschreiben.

Von 1742 an studierte er in an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Theologie und Literaturwissenschaft, u. a. bei Georg Friedrich Meier und Johann Ehrenfried Zschackwitz, unterbrach dies jedoch nach zweijährigem Aufenthalt zugunsten eines mehrmonatigen Selbststudiums. September 1744 immatrikulierte er sich an der Universität Helmstedt, die er 1746, mit besten Zeugnissen versehen, wieder verließ. Die darauf folgende Zeit verbrachte er abermals in Westdorf mit Selbststudien, unterbrochen von ausgedehnten Studienreisen nach Wittenberg, Göttingen und Leipzig.

Auf Empfehlung trat er 1751 seine erste Pfarrstelle zu Hedeper bei Braunschweig an, kam jedoch hier bald in Konflikt mit der dortigen Gemeinde, welche nicht bereit war, für den Lebensunterhalt der jüngeren zweier Pastorenwitwen aufzukommen, die nach den Braunschweigischen Landesgesetzen bis zum Tod der älteren ohne Pfarrwitwentum und damit mittellos war. Erst das Einschreiten des Oberamtmanns konnte die begüterten Ackermänner dazu bewegen, der jüngeren Witwe ein Auskommen zu ermöglichen. Dieses Ereignis prägte Abel nachhaltig und begründete seinen späteren Einsatz für Pfarrwitwen und -waisen. Obwohl sein Cousin, der Hofrat und Kanzleidirektor Heinrich Andreas Koch versuchte, ihn unter Einsetzung als Universalerben zum Verbleib im Braunschweigischen zu bewegen, war Abel bestrebt, die ihm unliebsame Pfarrstelle in Hedeper zu verlassen und schlug das Angebot aus. 1755 wurde er als Prediger nach Möckern bei Magdeburg berufen, wo er neben seiner kirchlichen Tätigkeit mit großem Aufwand die Geschichte der Stadt und Gegend studierte und das dreibändige Manuskript Geschichte der Herrschaft Möckern verfasste. 1778 zum Inspektor zweier Diözesen aufgestiegen, richtete er in seinen Bezirken wo immer möglich Pfarrwitwentümer ein. Nach fünfzigjähriger Tätigkeit in Möckern wurde er am 1. August 1805 zum Königlich-Geistlichen Rat erhoben. Er verstarb am 1. April 1806 in Möckern, nachdem er eine Stipendienanstalt für studierende verwaiste Predigersöhne eingerichtet hatte.

Abel war seit dem 12. Oktober 1751 mit Augusta Sophia Dingelstedt (1731–1814) verheiratet, Tochter des Kriegs- und Domänenrates zu Halberstadt und Canonikus zu Walbeck Carl Friedrich Dingelstedt und Nichte des Dichters Drymantes. Sechs seiner 12 Kinder überstanden das Kindesalter. Seine Tochter Christina Charlotte Abel war Ehefrau des Schriftstellers und Heimatforschers Stephan Kunze (1772–1851). Sein Sohn August Theodor Abel war ab 1800 sein Adjunkt in der Inspektur und später sein Nachfolger in Möckern.

Literatur

- Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte Jahrhundert, Fünfter Band, Seiten 311–338, Gotha 1806