Jüdische Gemeinde Werl

Die jüdische Gemeinde in Werl im Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen) entwickelte sich spätestens seit 1565.

Geschichte

Jüdische Mitbürger sind seit dem 18. Februar 1565 urkundlich nachweisbar.[1] Der Jude Jost oder Joist zahlte für zwei Jahre zwölf Taler Geleitgeld. 1566 und 1567 zahlten die Juden Nathan und Joist Gebühren für Begräbnisse. Seit 1742 befand sich der jüdische Friedhof an der Melsterstraße.[2]

Die Anzahl der in Werl lebenden Juden war über lange Zeit gering. Wenn einzelne Namen überliefert sind, zum Beispiel Joist, Nathan und Jacob von Korbach, oder 1572 ein „Cumpan Judde“, handelt es sich vermutlich um Haushaltsvorstände.[3] Die Namen der Frauen und Kinder sind nicht erwähnt. 1643 wiesen die Schatzungslisten fünf jüdische Haushaltsvorstände aus.[4] Die Werler Bürgerschaft beschwerte sich 1690 beim Landdrosten darüber, dass die sieben jüdischen Familien mehr als 40 Personen umfassten. Die Zahl der Familien, die sich in Werl ansiedeln durften, wurde begrenzt, so blieb deren Anzahl über Jahrzehnte nahezu konstant. Bei einer Erhebung durch die hessen-darmstädtische Regierung im Jahr 1804, gab es immer noch sieben jüdische Familien.[5] Der Synagogenvorsteher Levi Lazarus Hellwitz erklärte 1817, dass die israelitische Gemeinde 70 Menschen umfasst. Bis 1840 verdoppelte sich die Zahl der jüdischen Haushalte auf 14 und steigt dann bis 1895 auf 26 an.

Wie fast überall im Heiligen Römischen Reich waren auch in Werl die Juden vielfachen Beschränkungen unterworfen. Um den Status eines sogenannten Schutzjuden zu erlangen, musste das Familienoberhaupt einen Geleitbrief des Landesherrn erwerben. Ein solcher Schutzbrief war fast überall für eine Ansiedlung und oft auch für die Berufsausübung unentbehrlich. Die Stadt Werl wollte an dem einträglichen Geschäft der Ausstellung von Geleitbriefen mitverdienen und ein städtisches Aufenthaltsgeld kassieren. Doch der Kölner Kurfürst Ernst von Bayern bestand 1597 als Herzog von Westfalen auf seinem Recht, die Geleitbriefe für die Juden von Werl auszustellen.[3] Allerdings gestattete er der Stadt, ein Aufenthaltsgeld zu erheben. Der Aufenthalt der einzelnen Juden war durch ihr Vermögen gesichert. Es konnte geschehen, dass arme Juden von ihren Glaubensbrüdern mitgetragen wurden, doch es war auch möglich, dass sie aus der Stadt gewiesen wurden, um an ihrer Stelle besser situierte Juden siedeln zu lassen. Wegen des Verbotes des Zusammenlebens von Christen und Juden waren die Juden in Kriegszeiten von Einquartierungen befreit. Als Lastenausgleich mussten sie der Stadt eine besondere Kontribution zahlen.[6] Sie wurden allerdings auch zu Wachdiensten verpflichtet, hatten somit dieselben Pflichten wie die normalen Bürger, aber nur eingeschränkte Rechte.

Die Zahl der in Werl lebenden Juden blieb von 1849 bis 1872 etwa gleich und stieg auch in den folgenden Jahren nur gering an. Zum Ende des 19. Jahrhunderts lebten 135 Juden in der Stadt, die Zahl reduzierte sich bis 1905 auf 91 und bis 1939 auf 38 Menschen, was einem Bevölkerungsanteil von 0,38 % entsprach.

Tätigkeiten

Traditionell betrieben die Juden Geld- und Pfandgeschäfte. In Werl war ihnen die meiste Zeit auch der Handel mit Tieren und deren Fleisch sowie der Handel im Allgemeinen erlaubt. In Ausnahmefällen wurde ihnen sogar das Ausüben eines Handwerks gestattet, trotz der in den Geleitbriefen verfügten Einschränkungen und gegen den Widerstand der Zünfte. So wurde dem Juden Abraham 1656 zugestanden, ein Jahr lang als Glaser zu arbeiten; auch das Anisweinbrennen oder die Malzherstellung wurde zugelassen, offenbar in der Absicht, dadurch höhere Steuereinnahmen zu erzielen.[7]

Im 19. Jahrhundert verdienten die Juden in Werl ihren Lebensunterhalt meist als Kaufleute, Vieh- und Pferdehändler sowie als Metzger. Zwischen 1850 und 1864 wurden neun jüdische Fleischergesellen zu Meistern.[8] Die Viehhändler wohnten in den Außenbezirken der Stadt, die Kaufleute gingen ihren Geschäften überwiegend im Zentrum nach. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich zudem ein Buchhändler und ein Goldschmied niedergelassen. Die von den jüdischen Geschäften angebotenen Waren, wie maßgeschneiderte Kleidung, Weißwaren, Teppiche, Porzellan und Glas, waren auch über die Grenzen der Stadt hinaus begehrt.

Verhältnis von Juden und Christen

Das Ratsgericht war bei der Schlichtung bei Beleidigungen, Handgreiflichkeiten zwischen Christen und Juden und Anmahnung von Schulden zuständig. Nach den Überlieferungen wurden beide Parteien gleich behandelt. Das Zusammenleben in der kleinen Stadt gestaltete sich, sofern die Regeln eingehalten wurden, ziemlich problemlos. Die jüdische Emanzipation vollzog sich auch in preußischer Zeit (ab 1815) nur schrittweise, da im ehemaligen Herzogtum Westfalen (zu dem Werl gehört hatte) das 1812 erlassene Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staate nicht galt. Viele jüdische Familien in Werl gehörten zur vermögenden Schicht und wurden zu allen Pflichten herangezogen, erlangten jedoch erst durch das Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung von 1869 das uneingeschränkte Bürgerrecht.

Chewra Kaddischa

1817 wurde die Chewra Kadischa gegründet. Dieser Verein widmete sich vor allem der Armen- und Krankenpflege und dem Sterbebeistand. Er hatte bis 1931 Bestand.

Tumult von 1826

Die Juden verlangten größere Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Stadt. Der ehemalige Synagogenvorsteher Levi Lazar Hellwitz hatte 1826 die Aufnahme in den Werler Schützenverein beantragt. Bei der christlichen Bürgerschaft und dem Vereinsvorstand löste dies heftigsten Widerstand aus, so dass es beim Schützenfest 1826 zu tumultartigen Protesten kam.

Armenstiftung

Der Jude Bendix Levi lebte sei 1755 in der Bäckerstraße in Werl. Seine Witwe Freidel Ruben schrieb 1799 ihr Testament. Von ihrem Gesamtvermögen sollte nach Abzug einiger Legate eine Armenstiftung gegründet werden. Die Oberaufsicht über die Stiftung lag bei dem Magistrat der Stadt. Die Witwe starb 1808 und die Stiftung wurde mit einem Grundkapital von 6.500 Reichstalern gegründet. Die Armen der Stadt sollten ohne Rücksichtnahme auf die Religion unterstützt werden. Die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg machte das Kapital zunichte, die Stiftung existierte nicht mehr.

Synagoge

Ein erster Betraum ist 1651 urkundlich nachgewiesen. Der Jude Isaak war Rabbiner der Werler Juden, er wollte ein Haus anmieten um es als Betraum nutzen zu können. Das Haus wurde jedoch, mit dem Hinweis auf die kurkölnische Judenverordnung, den Kapuzinern zugesprochen. Das Haus stand direkt neben der Klosterkirche und laut Verordnung war es nicht erlaubt, dass Juden in unmittelbarer Nähe der Christen ihren Gottesdienst abhalten. Sie mussten mindestens vier Häuser Abstand halten. Nach Überlieferungen von 1679, 1692, 1693, 1716 und 1740 wurde in der Steinerstraße im Haus Rinsche ein Betraum eingerichtet. Über dem Eingang ist noch heute (2012) eine Tafel in Deutscher und Hebräischer Schrift angebracht. Detmar Josef von Mellin, der damalige Besitzer des Hauses Rykenberg, nannte in einem Schreiben die Einfahrt zu seinem Haus da wo nuhn das Juden hauß stehet. Eine eigene Synagoge ist für 1811 an der Bäckerstraße bezeugt. Diese wurde 1897 umgebaut, der Schulraum wurde ausgegliedert und die Empore, auf der die Frauen gesessen hatten wurde entfernt. Die Synagoge hatte somit ausreichend Platz für die damals 144 Mitglieder der Gemeinde. Das Harmonium wurde 1937 von der Firma Stockmann renoviert und gereinigt. Das Baugeschäft Pieper lieferte im selben Jahr für Reparaturarbeiten Sand Zement und Ziegelsteine.

Zerstörung

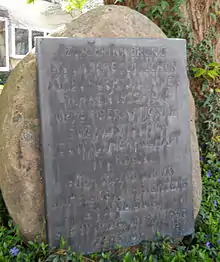

Vor dem Brandanschlag in der Reichspogromnacht wurden der Leiter der Polizeidienststelle und die Werler Feuerwehr vom stellvertretenden Landrat in Soest über den bevorstehenden Anschlag informiert. Folgender Anruf vom 10. November ist überliefert: Gleich brennt die Synagoge in Werl, damit haben sie nichts zu tun. Halten Sie sich bei dieser regierungsamtlichen Aktion fern. Von Augenzeugen ist überliefert, dass die Synagoge gegen 08.00 Uhr brannte, sie war mit Holzspänen angesteckt worden. Von der erst später eintreffenden Feuerwehr wurde die Nachbarhäuser geschützt. Die Mauern der Synagoge wurden mit einem Einreißhaken abgetragen. Einige wichtige Kultgegenstände befanden sich zur Zeit des Brandes nicht im Gebäude, sie wurden später der jüdischen Gemeinde in Dortmund übergeben. Der Schutt des abgebrannten Gebäudes wurde als Füllmaterial verwendet, einige Bruchstücke wurden 1987 bei Bauarbeiten ergraben. Auf dem Platz der ehemaligen Synagoge steht ein Stein mit einer Gedenktafel.

Judenschule

Die Unterweisung in der hebräischen Sprache, als Grundlage für das Lesen der Thora und des Talmud, war schon seit jeher von großer Bedeutung. Um den Stoff zu vermitteln, gab es auch in kleinen Gemeinden Schulräume. Eine Judenschule wurde erstmals 1723 urkundlich erwähnt. Im Ratsprotokoll von 1742 wurde ein Schulmeister Nathan genannt. Die Schule befand sich, ebenso wie der Betraum, im Haus Rinsche an der Steinerstraße. Ab 1811 befand sich die Schule in den Räumen der Synagoge an der Bäckerstraße. Ein eigenes Schulhaus wurde 1892 in der Bäckerstraße neben der Synagoge gebaut. Wegen der schlechten Bezahlung, wechselten die Lehrer häufig. Die Synagogengemeinde erhielt im Gegensatz zu Nachbargemeinden keine städtischen Zuschüsse. Die Schule wurde wohl im Frühjahr 1925 aufgelöst, danach wurden die Schüler in die katholische Volksschule eingeschult. Der jüdische Religionsunterricht wurde einmal in der Woche von einem Lehrer aus Soest gehalten.

Zeit des Nationalsozialismus

Ausschreitungen in der Zeit vorher

Nicht erst im Dritten Reich gab es in der Stadt Ausschreitungen gegen Juden. Der jüdische Friedhof wurde 1874 und 1894 verwüstet, dabei wurden etliche Grabsteine zerstört. Die jüdischen Bürger setzten eine Belohnung zur Ergreifung der Täter aus, allerdings ohne Erfolg.

Nach der Machtübernahme

Schon wenige Tage nach dem reichsweiten Aufruf zum Boykott jüdischer Waren kam es in Werl zu gewalttätigen Ausschreitungen. In einer Nachtaktion wurden in fast allen jüdischen Geschäften die Scheiben eingeschlagen. In einem Bericht des Soester Anzeiger wurde über die Vorkommnisse berichtet, allerdings keine Kritik geübt. Später postierten sich vor den Geschäften in der Steinerstraße SA-Männer mit Schildern, auf denen Kauft nicht bei Juden zu lesen war. Von Bürgern, die sich nicht an diesen Aufruf hielten, wurden die Personalien aufgenommen. Ein Mann, begleitet von zwei Eseln zog durch die Innenstadt, auf dem Rücken der Esel waren Plakate mit der Aufschrift Werler kaufen bei Juden Nichts angebracht. Etliche jüdische Geschäfte schlossen später. In der Folgezeit wurden die jüdischen Bürger aus den Werler Vereinen ausgeschlossen. Nach der Pogromnacht 1938 erfolgten Verhaftungen und Verschleppung in Konzentrationslager; jüdische Schüler mussten die deutschen Schulen verlassen. Es gab noch vier jüdische schulpflichtige Kinder im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren. Mit dem 1939 erlassenen Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden konnte die Stadt direkten Einfluss auf die Wohnverhältnisse nehem. Die Familien wurden in sogenannten Judenhäusern zusammengelegt. Einige Grundstücke wurden enteignet. Am 27. April und am 29. Juli 1942 wurden etliche Werler Juden ins Ghetto Zamość und KZ Theresienstadt deportiert. Von diesen deportierten Menschen überlebte niemand.

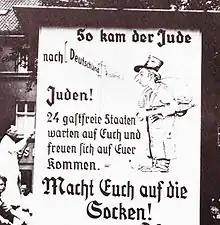

Schandsäule

Im Sommer 1938 wurde auf dem Werler Marktplatz eine sogenannte Schandsäúle aufgestellt. Sie enthielt die Namen und Anschriften aller jüdischen Familien und Geschäfte. Diese Maßnahme war nicht von übergeordneter Stelle angeordnet, Werler Bürger übten so massiven Druck auf die Juden aus. Die vier Seiten der Schandsäule waren folgendermaßen beschriftet:

- Die jüdischen Familien wurden mit Anschriften erwähnt; ergänzt wurde die Liste mit dem Aufruf Der echte Deutsche meidet sie.

- Die jüdischen Geschäfte in der Stadt wurden aufgezählt und angeprangert.

- Die Karikatur eines hakennasigen Mannes mit einem Rucksack auf dem Rücken, wurde von folgender zynischen Aufforderung ergänzt: Juden! 24 gastfreie Staaten warten auf Euch und freuen sich auf Euer Kommen. Macht Euch auf die Socken.

- Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu´! Adolf Hitler

Literatur

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971.

- Amalie Rohrer, Hans Jürgen Zacher (Hg.) Werl – Geschichte einer westfälischen Stadt. 2 Bände. Bonifatius Verlag, Paderborn 1994, ISBN 3-87088-844-X.

- Helmuth Euler: Werl unterm Hakenkreuz. Brauner Alltag in Bildern, Texten, Dokumenten. Zeitgeschichte 1933–1945. Werl 1983.

- Joachim Rüffer und Heinrich Josef Deisting: Ortsartikel Werl, in: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe. Die Ortschaften und Territorien im heutigen Regierungsbezirk Arnsberg, hg. von Frank Göttmann, Münster 2016, S. 783–797 Online-Fassung der Historischen Kommission für Westfalen.

Weblinks

- Zentralarchiv für die Geschichte des Jüdischen Volkes (abgerufen am 18. August 2012)

Fußnoten

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 9.

- Michael Jolk, Michael Ehlert: Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. In: Stadt Werl (Hg.): 80 Jahre Pogromnacht 1938–2018. Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Liste der jüdischen Familien Werls im 19. und 20. Jahrhundert (Reihe Werler Erinnerungskultur, ISSN 1615-0465, Heft 10). Werl 2018, S. 5–20, hier S. 6.

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 8.

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 43.

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 47.

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 23.

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 15.

- Rudolf Preising: Zur Geschichte der Juden in Werl. Coelde, Werl 1971, S. 28.