Holunderöl

Holunderöl oder Holundersamenöl auch Holunderkernöl (Oleum sambuci ex arillis),[4] ist ein Pflanzenöl welches aus den Samen von Arten des Schwarzen Holunders gewonnen wird.

| Holunderöl, Holundersamenöl | |

|---|---|

| Rohstoffpflanze(n) |

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Kanadischer Holunder (Sambucus nigra subsp. canadensis) |

| Farbe |

grünlich-gelb |

| Inhaltsstoffe | |

| Ölsäure | 4–14 %[1][2] |

| Linolsäure | 34–53 %[1][2] |

| Linolensäure | 34–42 %[1][2] |

| Palmitinsäure | 6–9 %[1][2] |

| Weitere Fettsäuren | Stearinsäure 2–3 %, Vaccensäure <1 %, Arachidinsäure < 0,5 %[1][2] |

| Eigenschaften | |

| Dichte | 0,92 kg/l (40 °C)[3] |

| Iodzahl | 162[3] |

| Verseifungszahl | 191[3] |

| Herstellung und Verbrauch | |

Das Holunderbeerenöl ist nicht das Gleiche, denn es wird aus den Beeren des Roten Holunders (Sambucus racemosa) gewonnen.[5] Auch verschieden ist das ätherische Holunderblütenöl (Oleum sambuci).

Die Beeren des Schwarzen Holunders sind aufgrund der in ihnen vorkommenden geringen Mengen an cyanogenen Glykosiden schwach giftig und erst nach dem Abkochen oder Vergären essbar, da die Glykoside durch Erhitzen zerfallen und die Beeren dadurch ihre leichte Giftigkeit verlieren. Daneben finden sich in ihnen Fruchtsäuren, Polysaccharide, verschiedene Vitamine und Spurenelemente, außerdem auch Lectine, sowie Flavonoide und Anthocyane.[6][7]

Die Samen der Holunderbeeren enthalten u. a. etwa 22–32 % Fett[8][9] mit größtenteils mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Holundersamenöl

Gewinnung

Holunderöl wird meist durch eine Kaltpressung aus den Samen des Schwarzen Holunders gewonnen. Oft fällt dieses Öl aber auch als Nebenprodukt bei der Holundersaftproduktion an. Denn aus dem bei dieser Produktion zurückbleibenden Trester (Pressrückstand), kann durch Pressen das zu mehr als 10 % enthaltene Öl gewonnen werden.[10]

Die Holundersamen können enzymatisch extrahiert werden, die Früchte werden leicht in Wasser zerdrückt und Pektinase zugegeben, in 2–3 Tage werden die Haut und das Fruchtfleisch der Beeren vollständig abgebaut. Dann können die verbleibenden Samen mit Wasser gespült und getrocknet werden. Wenn Pektinase nicht verfügbar ist, können die reifen Beeren sorgfältig mit Wasser in einem Mixer püriert werden. Dann kann durch ein feines Sieb passiert und gespült werden, um die kleinen Samen vom Mark zu trennen.[10]

Eigenschaften und Haltbarkeit

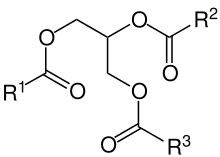

Holundersamenöl wird oft als grünlich-gelbes, charakteristisch-herbes und krautig-würzig duftendes und schmeckendes Öl beschrieben. Die Triglyceride des Holundersamenöls enthalten zu über 75 % mehrfach ungesättigten Fettsäure-Reste. Weiterhin sind in den Triglyceriden gesättigte Fettsäure-Reste enthalten, die zu ca. 6–9 % Palmitinsäure- und ca. 2–3 % Stearinsäure-Derivate darstellen.

Kosmetik, Pharmazie und Medizin

Anwendung findet Holunderöl vor allem im kosmetischen und medizinischen Bereich, oder auch als Massageöl. Es kann auch als Räucherstoff verwendet werden.

Küche

Holunderöl eignet sich für Tee-Getränke, das Öl ist zum Braten verwendbar, aber auch um andere Speiseöle zu verfeinern. Aufgrund des starken Eigengeschmacks sollte das Öl nur vorsichtig dosiert eingesetzt werden.

Einzelnachweise

- Francisc Vasile Dulf, Ioan Oroian u. a.: Lipid Classes and Fatty Acid Regiodistribution in Triacylglycerols of Seed Oils of Two Sambucus Species (S. nigra L. and S. ebulus L.). In: Molecules. 18(10), 2013, S. 11768–11782, doi:10.3390/molecules181011768.

- James A. Duke: Handbook of Medicinal Herbs. CRC Press, 1985, S. 423.

- W. Heimann: Fette und Lipoide (Lipids). Springer, 1969, ISBN 978-3-642-46190-3 (Reprint), S. 77.

- Johann Georg Krünitz: Ökonomisch-technologische Encyklopädie. 105 Theil, Pauli, 1807, S. 94.

- Emil Abderhalden (Hrsg.): Biochemisches Handlexikon. III. Band, Springer, 1911, ISBN 978-3-642-88965-3 (Reprint), S. 102.

- T. K. Lim: Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants.Volume 1: Fruits, Springer, 2012, ISBN 978-90-481-8660-0, S. 32–40.

- G. H. Schmelzer, Gurib-Fakim: Plant resources of tropical Africa. 11, Medicinal Plants 1, Prota, 2008, ISBN 978-90-5782-204-9, S. 495.

- H. G. Kirschenbauer: Fats and Oils. Reinhold, 1960, S. 194.

- M. Chouda, W. Jankowski: The occurrence of polyprenols in seeds and leaves of woody plants. In: Acta Biochim. Pol. 52(1), 2005, S. 243–53, PMID 15827621.

- Denis Charlebois, Patrick L. Byers u. a.: Elderberry: Botany, Horticulture, and Potential as a Food and Medicinal Crop. In: Jules Janick: Horticultural Reviews. Volume 37, Wiley-Blackwell, 2010, ISBN 978-0-470-53716-9, S. 213–280, online (PDF; 340 kB, S. 37 f, 49), auf elderberrydepot.com, abgerufen am 12. November 2017.

Weblinks

- Holundersamenöl auf florapower.de, abgerufen am 11. November 2017.