Hoganit

Hoganit ist ein extrem seltenes, sekundäres Mineral aus der Mineralklasse der „organischen Verbindungen“ mit der chemischen Zusammensetzung Cu(CH3COO)2·H2O und damit chemisch gesehen ein Kupferacetat.

| Hoganit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| Andere Namen |

IMA 2001-029 |

| Chemische Formel | Cu(CH3COO)2·H2O[1] |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Organische Verbindungen |

| System-Nr. nach Strunz und nach Dana |

10.AA.35 (8. Auflage: IX/A.02) 50.02.07.01 |

| Ähnliche Minerale | Paceit |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | monoklin |

| Kristallklasse; Symbol | monoklin-prismatisch; 2/m |

| Raumgruppe | C2/c (Nr. 15)[1] |

| Gitterparameter | a = 13,162(3) Å; b = 8,555(2) Å; c = 13,850(3) Å β = 117,08(3)°[1] |

| Formeleinheiten | Z = 8[1] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 1,5 |

| Dichte (g/cm3) | berechnet: 1,910[1] |

| Spaltbarkeit | vollkommen nach {100}, deutlich nach {101}[2] |

| Bruch; Tenazität | muschelig; spröde |

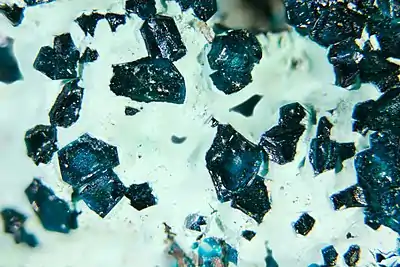

| Farbe | bläulichgrün bis dunkelblaugrün |

| Strichfarbe | hellblau |

| Transparenz | durchsichtig |

| Glanz | Glasglanz |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nα = 1,533(2)[1] nβ = 1,541(3)[1] nγ = 1,554(2)[1] |

| Doppelbrechung | δ = 0,0210 |

| Optischer Charakter | zweiachsig positiv |

| Achsenwinkel | 2V = 85(5)° (gemessen); 76,8° (berechnet)[1] |

| Weitere Eigenschaften | |

| Chemisches Verhalten | löslich in Wasser |

Hoganit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem und entwickelt bläulich-grüne, prismatische oder tafelige Kristalle bis etwa 0,6 mm. Es ist ein vergleichsweise weiches Mineral mit einer Mohshärte von 1,5 und einer blass-blauen Strichfarbe.

Etymologie und Geschichte

Das Mineral wurde nach dem australischen Mineraliensammler Graham P. Hogan (* 1957) benannt, der es als erster in der Perilya Potosi Mine (Broken Hill, New South Wales, Australien) fand. Analysiert und beschrieben wurde es 2002 von D. E. Hibbs, Uwe Kolitsch, P. Leverett, J. L. Sharpe und P. A. Williams. Noch im selben Jahr wurde es von der IMA offiziell als Mineral anerkannt.[1]

Acetate als natürlich vorkommende Mineralien sind extrem selten, obwohl Essigsäure in der Natur weit verbreitet ist. Bis zur Anerkennung des Hoganits als Mineral war Calclacit der einzig bekannte Vertreter dieser Stoffklasse, wobei er anthropogenen Ursprungs ist.[1] Es wurde bis dahin vermutet, dass Calclacit der einzige Vertreter der Acetate bleiben wird und eine rein natürliche Bildung von anderen Acetaten wurde als sehr unwahrscheinlich erachtet. Mit der Anerkennung des Hoganits als Mineral durch die IMA ist er der erste Vertreter dieser Stoffklasse, der ohne anthropogenen Einfluss entstanden ist.

Typmaterial des Minerals wird im Broken Hill Geocentre in Broken Hill, dem Australian Museum in Sydney und dem Museum of Victoria in Melbourne aufbewahrt.

Klassifikation

In der veralteten, aber teilweise noch gebräuchlichen 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte Hoganit zur Abteilung der „Salze organischer Säuren“, wo er zusammen mit Abelsonit, Calclacit, Dashkovait, Earlandit, Formicait, Julienit, Kafehydrocyanit, Mellit, Paceit eine zusammengefasste Gruppe „anderer organischer Salze, unter anderem Mellate, Citrate und Acetate“ mit der System-Nr. IX/A.02 bildete.

Die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association (IMA) verwendete 9. Auflage der Strunz'schen Mineralsystematik ordnet Hoganit ebenfalls in die Abteilung der „Salze von organischen Säuren“ ein. Diese ist allerdings jetzt klar nach den Stoffgruppen unterteilt, die die Grundlage des jeweiligen Minerals bilden, so dass Hoganit entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Acetate“ zu finden ist, wo er als einziges Mitglied die unbenannte Gruppe 10.AA.35 bildet.

Auch die Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Hoganit in die Klasse und gleichnamige Abteilung der „organischen Minerale“ ein. Hier ist er als Namensgeber der „Hoganitgruppe“ mit der System-Nr. 50.02.07 und dem weiteren Mitglied Paceit innerhalb der Unterabteilung „Salze organischer Säuren (Mellitate, Citrate, Cyanate und Acetate)“ zu finden.

Kristallstruktur

Hoganit kristallisiert monoklin in der Raumgruppe C2/c (Raumgruppen-Nr. 15) mit den Gitterparametern a = 13,162(3) Å, b = 8,555(2) Å, c = 13,850(3) Å und β = 117,08(3)° sowie 8 Formeleinheiten pro Elementarzelle.[1]

Hoganit bildet kleine prismatische oder tafelförmige Kristalle aus, wobei die prismatischen Ausbildungen in ihrer Form den Kristallen von Turmalin ähneln.

Eigenschaften

Thermonalytische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Hoganit völlig analog zu reinem Kupferacetat verhält. Wie dieses gibt er bei Temperaturen zwischen 83 °C und 95 °C sein Kristallwasser ab und zersetzt sich oberhalb von 222 °C unter Bildung von Kupfer(II)-oxid, Kohlendioxid und Wasser.[3]

Bildung und Fundorte

Für Hoganit ist bisher nur die Typlokalität Perilya Potosi Mine (Potosi Mine) in Broken Hill bekannt geworden.[4] Hier bildete sich Hoganit neben Paceit im sogenannten Eisernen Hut der Lagerstätte durch die Reaktion von verwitterten Erzen mit sich zersetzendem, pflanzlichen Material, insbesondere mit verrottendem Laub. Des Weiteren wird die Bildung über zerfallende Holzkonstruktionen in den entsprechenden Bergwerksanlagen diskutiert. Von den Erstbeschreibern wird darauf Wert gelegt, dass der Eintrag der pflanzlichen Zersetzungsprodukte nicht durch den Menschen verursacht wurde. Das Mineral bildet sich nachweislich am Fundort und nicht wie beim Calclacit nachträglich; es ist somit kein Museumsartefakt.[1]

Das Mineral kommt an diesem Fundort als isolierte, prismatische Nadel mit einer Länge von 0,6 mm vor. Als Begleitminerale treten neben Paceit unter anderem noch Linarit, Malachit, Azurit, kupferhaltiger Smithsonit, Cerussit, Goethit, Hämatit und Quarz auf.

Siehe auch

Literatur

- D. E. Hibbs, Uwe Kolitsch, P. Leverett, J. L. Sharpe, P. A. Williams: Hoganite and paceite, two new acetate minerals from the Potosi mine, Broken Hill, Australia. In: Mineralogical Magazine. Band 66, Nr. 3, Juni 2002, S. 459–464, doi:10.1180/0026461026630042 (arizona.edu [PDF; 112 kB; abgerufen am 4. September 2017]).

- Ray L. Frost, Anthony Musumeci: A spectroscopic and thermoanalytical study of the mineral hoganite. In: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Band 67, 2007, S. 48–57, doi:10.1016/j.saa.2006.05.037 (mineralogicalassociation.ca [PDF; 28 kB; abgerufen am 4. September 2017]).

Weblinks

Einzelnachweise

- D. E. Hibbs, Uwe Kolitsch, P. Leverett, J. L. Sharpe, P. A. Williams: Hoganite and paceite, two new acetate minerals from the Potosi mine, Broken Hill, Australia. In: Mineralogical Magazine. Band 66, Nr. 3, Juni 2002, S. 459–464, doi:10.1180/0026461026630042 (arizona.edu [PDF; 112 kB; abgerufen am 4. September 2017]).

- Hoganite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (handbookofmineralogy.org [PDF; 67 kB; abgerufen am 4. September 2017]).

- Anthony Musumeci and Ray L. Frost: A spectroscopic and thermoanalytical study of the mineral Hoganite. In: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Band 67, Nr. 1, 2007, S. 48–57 (edu.au [PDF; 448 kB; abgerufen am 4. September 2017]).

- Mindat - Hoganite