Hafenmuseum Hamburg

Das Hafenmuseum in Hamburg ist eine Außenstelle des Museums der Arbeit am Bremer Kai des Hansahafens auf dem Kleinen Grasbrook. Es besteht aus einem Schaudepot im denkmalgeschützten Kaischuppen 50, in dem zahlreiche Exponate aus der Geschichte des Schiffbaus und des Hafenumschlags ausgestellt werden, einer Außenanlage mit teilweise noch funktionsfähigem Hafengerät wie Van Carrier, Kaikränen und Fahrzeugen der historischen Hafenbahn, und dem Kai, an dem neben anderem ein kohlebefeuerter Schwimm-Dampfkran und ein Schutendampfsauger anliegen. Das Hafenmuseum will die rasante Entwicklung des Hamburger Hafens nachvollziehbar machen, dabei werden sowohl ehemalige technische Neuerungen, die binnen Jahren museal geworden sind, gesammelt, wie auch eine Auseinandersetzung um die Wandlung in der Hafenarbeit geführt.

_in_Hamburg-Kleiner-Grasbrook.jpg.webp) Schuppen 50A: Hafenmuseum im südlichen Kopfbau des Gebäudes Schuppen 50–53, Sitz der Verwaltung des Hafenmuseums | |

| Daten | |

|---|---|

| Ort | Hamburg |

| Art | |

| Eröffnung | 2002 |

| Besucheranzahl (jährlich) | 35.000 |

| Betreiber |

Museum der Arbeit

|

| Leitung |

Carsten Jordan

|

| Website | |

| ISIL | DE-MUS-714318 |

Das Hafenmuseum Hamburg soll mit seinem Standort am Schuppen 50 nach dem Bau und der Einrichtung eines neuen Museumsgebäudes an der Norderelbe am Kleinen Grasbrook gegenüber der HafenCity (nach 2023) zu einem zweiten Standort des Deutschen Hafenmuseums werden.[1]

Entstehung

-msu-2021-4965-.jpg.webp)

Die Containerisierung des Hafens seit den 1960er Jahren brachte einen Strukturwandel mit sich, der zur weitreichenden Brachlage der östlichen Hafenteile führte. Sowohl die Tiefe der Hafenbecken als auch die Möglichkeiten der technischen Anlagen und der Platzbedarf der Stellflächen genügten nicht den Anforderungen des Containerumschlags. Ein Ausbau war schon deshalb nicht möglich, weil der Alte Elbtunnel in einer Tiefe von 10,6 Metern unter Seekartennull eine weitere Vertiefung der Norderelbe flussaufwärts nicht zulässt. Die zwischen 1890 und 1920 errichteten Hafenanlagen wurden abgebrochen und Hafenbecken zugeschüttet. Auch die sogenannten 50er Schuppen dienten seit den 1980er Jahren nur allein als Lagerhäuser und waren vom Abbruch bedroht.

Seit 2001, dem Jahr ihrer Gründung, setzte sich die Stiftung Hamburg Maritim für den Erhalt, die denkmalgerechte Restaurierung und Entwicklung der Anlagen ein. Sie erwarb 2002 die Eigentumsrechte sowohl an der 50er- und 51er-Reihe, östlich der Australiastraße am Hansahafen ausgerichtet, wie an den 52er-Schuppen, westlich der Australiastraße, ehemals am Indiahafen gelegen und durch dessen Zuschüttung ihres ursprünglichen Nutzungszwecks beraubt. Am 19. März 2002 wurde das gesamte Ensemble der „50er-Strecke“, bestehend aus den Schuppen 50, 51 und 52 einschließlich der Kopfbauten, dem Bremer- und Australiakai mitsamt Ausstattung, Straßenflächen und Pflaster, dem Beamtenwohnhaus sowie dem Hanshöft unter Denkmalschutz gestellt.[2] Seitdem werden die Anlagen schrittweise saniert und teilweise langfristig verpachtet, unter anderem an Event-Veranstalter.

Im Kopfbau der 50er-Schuppen und dem umliegenden Gelände sowie den Kaianlagen am Hansahafen entwickelte die Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum der Arbeit das Konzept eines Hafenmuseums, das anhand der noch vorhandenen Anlagen den konventionellen Stückgutumschlag vom Schiff über Ladekräne, Kai- und Schuppenarbeit simulieren kann. Im April 2005 wurde so ein Schaudepot zunächst als Hafenmuseum im Aufbau eröffnet, das auf 700 Quadratmetern mit zahlreichen Objekten des Hafenumschlags und Schiffbaus einen ersten Eindruck vermitteln sollte. Im Jahr 2008 konnte weitere Schuppenfläche hinzugenommen werden, so dass die Innenausstellung nun auf 2.500 Quadratmeter angewachsen ist.

Ausstellung

Als authentischer Ort am letzten erhaltenen Kaizungen-Ensemble vermittelt das Hafenmuseum die Entwicklung des Hamburger Hafens. Mit dem Motto „alles rund um Schuppen, Schiffe und Schauerleute“ werden von Fachleuten aus dem Hafen, vor allem ehemaligen Hafenarbeiter und Schiffern, im Innen- und Außenbereich funktionstüchtige Anlagen und Geräte, von beeindruckenden Dampfkränen bis zu kleinen Handwerkzeugen, vorgeführt, die die Abläufe des Umschlags in verschiedenen technischen Stadien demonstrieren. Neben den technischen Komponenten werden die Wandlungen der Hafenarbeit aufgezeigt, das Arbeitsleben dargestellt und Dutzende von ausgestorbenen Berufen thematisiert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Museen in Deutschland ist es montags geöffnet, dafür am Dienstag geschlossen.

Kaischuppen 50

Die Kaischuppen der 50er-Reihe sind eine zwischen 1908 und 1912 errichtete Umschlagsanlage, die in ihrer Zeit die größte und modernste des Hamburger Hafens war.[3] Sie sind in Leichtbauweise mit einer dreischiffigen Binderkonstruktion aus Holz mit einem erhöhten Mittelschiff zur besseren Belichtung, errichtet, jeweils etwa 270 Meter lang und 48 Meter tief. Sie boten Lagerfläche für die Ladung zweier damaliger Seeschiffe. Die Kopfgebäude an den Schuppenenden sind aus charakteristischen Backsteinen errichtet und waren mit Büro-, Aufenthalts- und Sanitärräumen ausgestattet, teilweise auch mit Dienstwohnungen für Kaibeamte. Mit der kaiseitigen Ausstattung von zunächst Dampfkränen, ab elektrischen Halbportalkranen und auch Rollkränen wurden sie zum Prototyp der Hamburger Kaiarchitektur.

Das Umschlagkonzept basierte auf der nahen Anbindung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Gleisanlagen für die Hafenbahn auf beiden Seiten der Schuppen. Per Halbportalkränen an der Wasserseite konnten die Schiffsladungen sowohl direkt auf bereitstehende Eisenbahnwaggons oder Fuhrwerke geladen werden, oder auf die den Schuppen vorgelagerten Laderampen. Innerhalb der Schuppen wurden die Güter zur weiteren Sortierung oder zur Zwischenlagerung gestapelt und konnten zur Straßenseite weiterverschafft werden.

Besucher des Hafenmuseums können im Kaischuppen 50 eine umfangreiche Sammlung von Objekten des Stückgutumschlags besichtigen, Transportmittel, Werkzeuge und Warenproben. Zudem beschäftigt sich die Ausstellung mit der Binnen- und Revierschifffahrt sowie dem Hafenausbau, aber auch mit dem Schiffbau und der Schiffsreparatur. Das aufwendige Modell eines Schwimmdocks mit einem Hamburg-Süd Dampfer San Nicolas von 1895 verdeutlicht anschaulich die Funktion von Schiffsreparaturen am Unterwasserschiff. Sinnlich beeindruckend sind Exponate wie das Helmtauchgerät der Hafentaucher nebst Bleischuhen, aber auch die durch ihre Vielzahl für sich sprechende Anhäufung ausrangierter Sackkarren. In dem zugehörigen Kopfbau befindet sich eine Kaffeeklappe, nun zum Museumscafé umarrangiert, sowie weitere einstige Sozialräume der Hafenarbeiter.

Außen- und Kaianlagen

Zum Außenbereich zählen der Vorplatz des Kopfbaus sowie die Kaistraße des Bremer Kais, durch eine neue Flutschutzmauer von der Schuppenstrecke getrennt. Ausgestellt ist hier neben weiterem der älteste noch funktionsfähige Van Carrier des Hamburger Hafens. Er stammt aus dem Jahr 1971 und bezeichnet die Anfänge des Container-Umschlags. Weitere, teilweise noch betriebsfähige, inzwischen historische Kaikräne stehen entlang des Kais im Schienenbett aufgereiht. Ausstellungsobjekte der Hamburger Hafenbahn vervollständigen das Ensemble.

Am Kai selbst liegen neben einer Vielzahl Schuten und Barkassen auch schwimmende Großobjekte wie der Schwimmdampfkran Saatsee, 1917 bis 1920 von der Schiffs- und Maschinenbau AG Mannheim gefertigt, der Schutendampfsauger Sauger IV, 1909 von der Lübecker Maschinenbau Gesellschaft gebaut, und eine „Hamburger Kastenschute“ von 1913. An Bord dieser Fahrzeuge vermitteln Ausstellungen wie auch Mitarbeiter des Museums, auch hier oftmals ehemalige Schiffer oder Hafenarbeiter, anschaulich Technik und Bedienung der Gerätschaften sowie Arbeit und Lebenszusammenhänge der Besatzungen. Der zugehörige Ponton dient zur Vorführung der traditionellen Hafentaucherei.

Am Bremer Kai befindet sich ebenfalls der Anleger für die Barkassen der Maritime Circle Line.

Stückgutfrachter Bleichen

Zum Gesamtensemble des Bereichs Schuppen 50 gehören auch Ausstellungsobjekte, die nicht Teil des Museums der Arbeit sind. So liegt am Bremer Kai der Stückgutfrachter Bleichen, erbaut 1958. Er wurde im Jahr 2007 von der Stiftung Hamburg Maritim vor der Verschrottung gerettet, gekauft und zurück nach Hamburg gebracht. Ein für diesen Zweck gegründeter Betriebsverein nimmt die Restaurierung und Erhaltung des Schiffs in Zusammenarbeit mit dem Projekt Jugend in Arbeit vor. Besichtigungen des Schiffs sind regelmäßig zu den Öffnungszeiten des Hafenmuseums möglich.

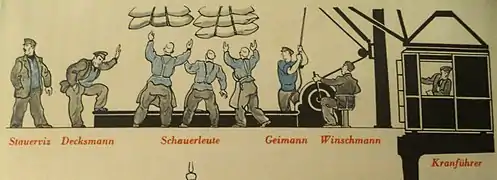

Alte Hafenberufe für das Laden und Löschen der Schiffe

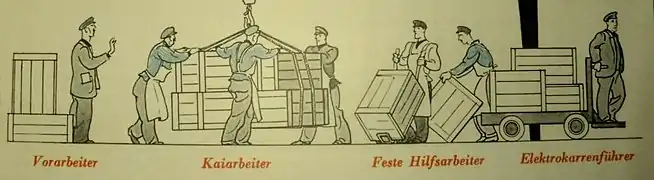

Alte Hafenberufe für das Laden und Löschen der Schiffe Alte Berufe im landseitigen Hafenbetrieb

Alte Berufe im landseitigen Hafenbetrieb Hafenarbeiter

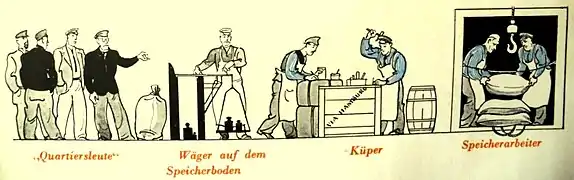

Hafenarbeiter Schuppen und Speicherberufe

Schuppen und Speicherberufe

Segelschiff Peking

2015 beschloss der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, die Peking vom South Street Seaport für das Hafenmuseum zurückzuholen und zu restaurieren. Für die Überführung nach Hamburg war eine aufwendige Instandsetzung notwendig. Das Schiff wurde 2017 mit dem Schwergutfrachter Combi Dock III nach Deutschland überführt.

Restaurierung

Ab dem 2. August 2017 lag die Peking zum Abbauen der Takelage und zum Ziehen der Masten am Kai der Peters Werft in Wewelsfleth. Später wurde das Schiff in das Trockendock verholt, um Arbeiten am Rumpf durchzuführen. Die Überarbeitung der Takelage wird im Hafenmuseum durchgeführt und war auch in der langen Nacht der Museen 2019 zu sehen. Die gesamten Restaurierungsarbeiten haben etwa drei Jahre in Anspruch genommen, die Arbeiten am Schiff wurden weitgehend auf der Peters-Werft in Wewelsfleth durchgeführt.

Weblinks

- Offizielle Website des Hafenmuseums Hamburg

- Hafenmuseum Hamburg. In: Hamburg.de

Einzelnachweise

- Hafenmuseum kommt mit „Peking“ an den Grasbrook. In: Deutsche Seeschifffahrt, 3. Quartal 2019, Verband Deutscher Reeder e.V., Hamburg, S. 48

- Der Freihafen fällt, die dort befindlichen Denkmäler auch?

- Jörg Schilling: 50er Schuppen im Hafen 1907–1912. hamburger bauheft 05, Schaff-Verlag Hamburg 2. Aufl. 2017, ISBN 978-3-944405-01-8.