Großsteingräber bei Drebenstedt

Die Großsteingräber bei Drebenstedt waren ursprünglich fünf megalithische Grabanlagen der jungsteinzeitlichen Tiefstichkeramikkultur bei Drebenstedt, einem Ortsteil der Gemeinde Jübar im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt. Heute existiert nur noch eines. Es gehört zu den größten und am besten erhaltenen Großsteingräbern der Altmark. Die anderen vier Gräber wurden im 19. Jahrhundert zerstört.

| Großsteingräber bei Drebenstedt Häschenbackofen (Grab 5) | |||

|---|---|---|---|

Großsteingrab Drebenstedt 1 Großsteingrab Drebenstedt 1 | |||

| |||

| Koordinaten | 52° 43′ 14,3″ N, 10° 53′ 39,6″ O | ||

| Ort | Jübar, Sachsen-Anhalt, Deutschland | ||

| Entstehung | 3700 bis 3350 v. Chr. | ||

Lage

Das erhaltene Grab 1 befindet sich 950 m westlich der Ortsmitte von Drebenstedt, südlich der Straße nach Lindhof auf einem Feld. Grab 2 befand sich 40 Schritt (ca. 30 m) östlich hiervon. 300 Schritt (ca. 230 m) südöstlich von Grab 2 lag Grab 3. Grab 4 lag weitere 100 Schritt (ca. 75 m) östlich und Grab 5 nochmals 40 Schritt (ca. 30 m) östlich.

In der näheren Umgebung gibt es mehrere weitere Großsteingräber. 1,8 km südöstlich der erhaltenen Anlage befinden sich die Großsteingräber bei Bornsen. 2 km nordwestlich liegt das Großsteingrab Molmke (eine erhaltene von ursprünglich mindestens zehn Anlagen) und 2,6 km nordwestlich befinden sich die Großsteingräber bei Diesdorf.

Forschungsgeschichte

Das Grab 1 erregte aufgrund seiner Größe und guten Erhaltung im 19. Jahrhundert das Interesse zahlreicher Forscher, darunter auch Rudolf Virchow. Beschreibungen des Grabes lieferten Johann Friedrich Danneil 1843, der es das „imposanteste Hünenbett der Altmark“ nannte, Hermann Dietrichs und Ludolf Parisius 1883 sowie Eduard Krause und Otto Schoetensack 1893.[1] Danneil sowie Krause und Schoetensack bestimmten als erste Volumen und Masse der verbauten Steine. Ethnografische und experimentalarchäologische Untersuchungen ermöglichten es später, mit Hilfe dieser Daten den Arbeitsaufwand für das Großsteingrab zu bestimmen. Dieser betrug den Berechnungen zufolge 37.535 Personenstunden, d. h. bei einem 10-stündigen Arbeitstag waren 100 Personen in der Lage, das Grab innerhalb von 35 bis 40 Tagen zu errichten.[2]

Auch die restlichen Gräber wurden vor ihrer Zerstörung teilweise untersucht, wobei einige Funde gemacht wurden.

2003–04 erfolgte eine weitere Aufnahme und Vermessung aller noch existierenden Großsteingräber der Altmark als Gemeinschaftsprojekt des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, des Johann-Friedrich-Danneil-Museums Salzwedel und des Vereins „Junge Archäologen der Altmark“.[3]

Beschreibung

Das erhaltene Grab 1

Das Grab gehört zum Typ der Großdolmen. Die Hügelschüttung ist langgestreckt und misst 47,0 m × 10,0 m, ihre Höhe beträgt 1,7 m. Sie ist nur minimal über die Grabeinfassung hinausgeflossen. Die Umfassung ist nordwest-südöstlich orientiert und trapezförmig. Ihre Länge beträgt 43,8 m, die Breite beträgt 6,0–7,5 m. Von den ursprünglich 58 Umfassungssteinen sind heute noch 53 erhalten. Im Nordwesten, wo sich die Grabkammer befindet, sind die Umfassungssteine deutlich größer als im Südosten. An den vier Ecken der Umfassung standen ursprünglich Wächtersteine. Diese sind alle noch vorhanden, allerdings sind drei von ihnen mittlerweile umgekippt. Der noch stehende befindet sich an der Westecke und misst 2,4 m × 2,1 m × 0,7 m. Die beiden Wächtersteine an der Südostseite standen vor der eigentlichen Umfassung, diejenigen an der Nordwestseite hingegen gehören zur Umfassung selbst und bilden damit Ecksteine. Der südwestliche Wächterstein weist auf seiner Oberseite mehrere runde und ovale Schälchen auf. Ein Umfassungsstein auf der Nordostseite besitzt eine 6 cm breite und bis zu 5 cm tiefe halbbogenförmige Rinne. Der ihm direkt gegenüberliegende Stein auf der Südwestseite weist ebenfalls mindestens eine Rinne auf. Sie ist 3 cm breit, 3 cm tief und hufeisenförmig. Eine eventuell vorhandene zweite Rinne ist mittlerweile kaum noch erkennbar.

Die Grabkammer ist nordwest-südöstlich orientiert und befindet sich im nordwestlichen Teil der Umfassung. Sie bestand ursprünglich aus 16 Wandsteinen, von denen sich noch 13 erhalten haben, und fünf Decksteinen. Ein Deckstein ist zerbrochen. Die beiden größten Decksteine messen 2,5 m × 2,0 m × 1,0 m bzw. 2,7 m × mindestens 1,2 m × 0,5 m. Die Kammer ist rechteckig und besitzt die Innenmaße 8,8 m × 1,9 m.[4]

- Großsteingrab Drebenstedt 1, Details

Grab 2

Nach Danneil besaß Grab 2 eine Grabkammer mit einer Länge von 10 m und einer Breite von 3,1 m. Sie besaß vier Decksteine. Der genaue Grabtyp lässt sich anhand dieser Beschreibung nicht sicher bestimmen, aufgrund der Größe muss es sich aber um einen Großdolmen oder ein Ganggrab gehandelt haben. Eine steinerne Umfassung scheint ursprünglich vorhanden gewesen zu sein, fehlte aber bei Danneils Aufnahme bereits.

Grab 3

Grab 3 hatte eine Länge von 6,3 m und einer Breite von 5 m. Bei Danneils Untersuchung war noch ein Deckstein vorhanden, der auf einer Seite von den Wandsteinen abgerutscht war. Der genaue Grabtyp lässt sich nicht mehr bestimmen.

Grab 4

Grab 4 war bei Danneils Aufnahme bereits stark zerstört. Die Anlage hatte eine Länge von 10 m und eine Breite von 4,4 m. Der genaue Grabtyp lässt sich nicht mehr bestimmen.

Grab 5

Grab 5 wurde nach Danneil im Volksmund „Häschenbackofen“ genannt. Es war bereits so stark zerstört, dass nicht einmal seine Maße ermittelt werden konnten. Auch der genaue Grabtyp lässt sich nicht mehr bestimmen.

Funde

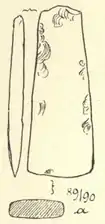

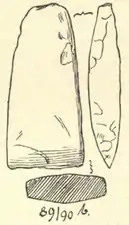

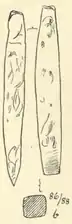

In der Sammlung des Johann-Friedrich-Danneil-Museums in Salzwedel befinden sich vier Feuerstein-Beile und ein Schmalmeißel, die aus den Großsteingräbern bei Drebenstedt stammen. Zwei Beile wurden in den Gräbern 4 und 5 gefunden, Die restlichen Geräte stammen aus den Gräbern 1 und 3

- Vier Beile und ein Schmalmeißel aus den Gräbern bei Drebenstedt

Siehe auch

Literatur

- Hans-Jürgen Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. 1, ZDB-ID 916540-x). Beier und Beran, Wilkau-Haßlau 1991, S. 56, (Zugleich: Halle, Universität, Habilitations-Schrift, 1991: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire in den fünf neuen ostdeutschen Bundesländern (ehemals DDR). Eine Bestandsaufnahme.).

- Wilhelm Blasius: Die megalithischen Grabdenkmäler im westlichen Theile des Kreises Salzwedel in der Altmark. In: 13. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig für die Vereinsjahre 1901/1902 und 1902/1903. 1904, S. 56 (Online).

- Wilhelm Blasius: Führer zu den megalithischen Grabdenkmälern im westlichen Teile des Kreises Salzwedel. In: Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Band 31, Heft 2, 1904, S. 102, (PDF; 8,1 MB).

- Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag: Großsteingräber der Altmark. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) 2006, ISBN 3-939414-03-4, S. 77–81, 209–211.

- Johann Friedrich Danneil: Specielle Nachweisung der Hünengräber in der Altmark. In: Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Band 6, 1843, S. 86–122, hier S. 103–104, (PDF; 5,5 MB).

- Hermann Dietrichs, Ludolf Parisius: Bilder aus der Altmark. Band 1. Richter, Hamburg 1883, S. 275–276.

- Hans-Ulrich Kelch: Geheimnisvolle Näpfchen. In: Hartmut Bock (Hrsg.): Städte – Dörfer – Friedhöfe. Vom Hochmittelalter bis zur Neuzeit (= Archäologie in der Altmark. 2 = Beiträge zur Kulturgeschichte der Altmark und ihrer Randgebiete. 8 = Mittelland-Bücherei. 27). Ziethen, Oschersleben 2002, ISBN 3-935358-36-9, S. 458–469, hier S. 459.

- Eduard Krause, Otto Schoetensack: Die megalithischen Gräber (Steinkammergräber) Deutschlands. I.: Altmark. In: Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 25, 1893, S. 147/Nr. 86, Taf. VI/86, VII/86, IX/86, (PDF; 39,0 MB).

- Britta Schulze-Thulin: Großsteingräber und Menhire. Sachsen-Anhalt • Thüringen • Sachsen. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2007, ISBN 978-3-89812-428-7, S. 43.

Weblinks

- The Megalithic Portal: Drebenstedt Langbett

- KLEKs Online: Großsteingrab Drebenstedt

- grosssteingraeber.de: Das Großsteingrab Drebenstedt bei Salzwedel

- strahlen.org: Großsteingrab „Drebenstedt“, Drebenstedt bei Salzwedel, Altmark

- cruptorix.nl: Drebenstedt 2

Einzelnachweise

- Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 78

- Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 209–211

- Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 11.

- Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 77–78