Gelber Kanalkäfer

Der Gelbe Kanalkäfer (Amara fulva) ist ein Käfer aus der Familie der Laufkäfer und der Unterfamilie Harpalinae.[1] Die Gattung Amara ist in Europa durch 25 Untergattungen repräsentiert.[2] Amara fulva gehört zur Untergattung Bradytus, die in Europa mit acht Arten vertreten ist.[3]

| ||

| Abb. 1: Verschiedene Ansichten (Männchen) | ||

|

|

|

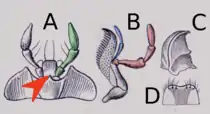

| Abb. 2: Mundwerkzeuge nach Reitter[4] A: Kinn mit Kinnzahn, Unterlippe B: Unterkiefer mit 1. und 2. Kiefertaster C: Oberkiefer; D: Oberlippe |

Abb. 3: grün: Oberlippe, gelb: Kopfschild, blau: Oberkiefer lila: Supraorbitalborsten Pfeil zeigt auf Querfurche |

Abb. 4: Kopf von unten rot: 1. Kiefertaster blau: 2. Kiefertaster grün: Lippentaster |

|

|

|

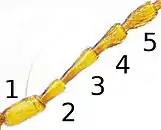

| Abb. 5: 1. – 5. Fühlerglied Behaarung ab 4. Glied |

Abb. 6: Halsschild links zwei Basalgrübchen gefärbt |

Abb. 7: Querrunzeln auf dem Halsschild |

|

|

|

| Abb. 8: Ausschnitt Unterseite unten Mitte goldgelb: Hinterbrust; blau: Episternum der Hinterbrust; grün: Epimeros der Hinterbrust; weiß: Länge und Breite des Episternums rot: Hinterhüfte (Kopf links) |

Abb. 9: Ausschnitt Unterseite grün: Prosternalfortsatz rechts rotbraun: Vorderhüfte blau: Schenkelring und Ansatz des Schenkels des Vorderbeins (links ungefärbt, Kopf oben) |

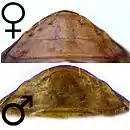

Abb. 10: Unterseite des letzten Hinter- leibssegments beim Weibchen (oben) und Männchen (unten) (oben Körperende) |

|

|

|

| Abb. 11: Schenkel des mittleren Beinpaars (links Schenkelring, Körperende unten) |

Abb. 12: Vorderschiene und -tarsus blauer Pfeil: Putzscharte grüner Pfeil: großer Enddorn roter Pfeil: kleiner Enddorn |

Abb. 13: Unterseite des Klauengliedes des Hin- terbeins, Pfeile zeigen auf Borstenpaare |

| Gelber Kanalkäfer | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Gelber Kanalkäfer (Amara fulva) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Amara fulva | ||||||||||||

| (O. F. Müller, 1776) |

Bemerkungen zum Namen

Der Käfer wurde erstmals 1776 von O. F. Müller unter dem wissenschaftlichen Namen Carabus fulvus beschrieben.[5] Die kurze lateinische Charakterisierung beginnt mit den Worten totus flavus (lat. vollständig gelb)[6] Dadurch erklärt sich der Artname fulvus, denn fulvus bedeutet ebenfalls gelb.[6] Das Synonym ferruginea (lat. eisenrostfarbig) nimmt auch auf die Körperfarbe Bezug. Dies gilt auch für den ersten Teil des deutschen Namens. Es gibt aber noch andere Arten der Gattung mit gelb-bräunlicher Färbung, beispielsweise Amara montana.

Die Gattung Carabus im Sinn von Linné wurde mehrfach aufgespalten, präzisiert und in die Familie der Laufkäfer umgeformt. Bonelli erweiterte die 25 Gattungen, die er vorfand, auf 57 Gattungen, die er in 22 taxonomische Einheiten (Stipes, Stämme) einordnete. Unter den neuen Gattungen definierte er durch einen Bestimmungsschlüssel auch die Gattung Amara.[7] Der Gattungsname Amara (lat. bitter) ist nach Audouin eine Anspielung auf die Schwierigkeiten, die das Studium der Gattung bereitet.[8] Die bei Schenkling gegebene abweichende Erklärung des Namens (nicht glänzend) versieht Schenkling selbst mit einem Fragezeichen.[9]

Die Untergattung Bradytus geht auf Stephens zurück, der Bradytus als eigene Gattung hinter Amara einreiht. Er selbst erklärt den Namen aus altgr. βραδυτής „bradytēs“ mit lat. „tarditas“, also „Langsamkeit“.[9] In der Beschreibung von Bradytus erwähnt Stephens, dass die Arten der Untergattung weniger agil sind als die anderen Arten der Unterfamilie Harpalinae.[10]

Merkmale des Käfers

Der 8 bis 10,5 Millimeter lange Käfer ist heller bis dunkler rostgelb und zeigt einen schwachen Metallschimmer. Im Alter werden die Käfer dunkler. Fühler und Beine sind etwas blasser gelb, ebenso die Unterseite. In den Streifen der Flügeldecken können dunklere Punkte durchscheinen.

Der Kopf ist glatt. Eine schwache Querfurche (Schwarzer Pfeil in Abb. 3) trennt den Kopfschild (in Abb. 3 gelb) etwas wulstig von der Stirn ab. Die Augen sind vorgewölbt. Über den Augen entspringen zwei Borsten, die Supraorbitalborsten (in Abb. 3 rechts lila nachgezogen). Die ersten drei Glieder der elfgliedrigen Fühler sind bis auf die einzelnen Tastborsten kahl, die Grundbehaarung der Fühler beginnt erst ab dem vierten Glied (Abb. 5). Die Oberlippe (Abb. 2D, in Abb. 3 grün) ist nur wenig breiter als lang und vorn ausgerandet, am Vorderrand entspringt eine Reihe von Borsten. Die Oberkiefer (Abb. 2C, in Abb. 3 links blau) ragen mäßig vor. Sie sind kurz und an der Basis gezähnt. Wie bei allen Laufkäfern trägt jeder Unterkiefer zwei Kiefertaster. Der äußere Kiefertaster (in Abb. 2B und 4 rechts rot) ist viergliedrig, das dritte Glied verdickt sich nach außen. Es ist kürzer als das vierte Glied, welches länglich oval und abgestutzt ist. Das Endglied der kurzen inneren Kiefertaster (in Abb. 2B und 4 rechts blau) ist leicht gekrümmt spindelförmig. Das letzte Glied der Lippentaster (in Abb. 2A und 4 rechts grün) ist ebenfalls spindelförmig. Auf dem vorletzten Glied entspringen drei Borsten, nicht weniger. In der Mitte der Ausrandung des Kinnes sitzt der Kinnzahn, der beim Gelben Kanalkäfer zweispitzig ist (roter Pfeil in Abb. 2A, zwei Spitzen nur bei voller Vergrößerung erkennbar).

Der Halsschild (Abb. 6) ist fast doppelt so breit wie lang, nicht nur eineinhalb mal so breit. Er ist schwach gerundet. Nach hinten verengt er sich wenig. Vor den Hinterwinkeln ist er schwach ausgerandet. Die Hinterwinkel sind nicht abgerundet, sie bilden einen Winkel mit wenig unter neunzig Grad. Der Seitenrand des Halsschildes trägt zwei Borsten, nicht wie bei der Gattung Zabrus nur eine. Die vordere Borste sitzt im vorderen Drittel, die hintere im Hinterwinkel (in Abb. 6 rechts gut erkennbar). Nahe der Basis liegen beiderseits zwei punktierte seichte Grübchen. Deren Form und Lage liefern wichtige Bestimmungsmerkmale für die Arten und sind aus Abb. 6 ersichtlich. Die Grübchen sind deutlich voneinander getrennt (Abb. 6 schwarze Pfeilspitze). Die äußere Begrenzungsfalte des äußeren Grübchens ist deutlich ausgebildet (Abb. 6 grüne Pfeilspitze). Sie verläuft nicht senkrecht zur Basis, sondern nähert sich nach hinten dem Halsschildrand, erreicht jedoch die Halsschildbasis. Der Halsschild trägt mittig eine Längsfurche. Er ist fast glatt und im Bereich der Längsfurche schwach quer gerunzelt (Abb. 7, nur bei geeigneter Beleuchtung deutlich). Vorn zeigt der Halsschild sehr zerstreut flache Punkte, nahe der Basis sind zahlreichere und tiefere Punkte zu finden.

Die Flügeldecken sind kurz eiförmig. Sie sind hinter der Mitte nur wenig erweitert und mäßig gewölbt. Sie sind gestreift und in den Streifen meist tief punktiert.

Die Vorderbrust ist zwischen den Vorderhüften nach hinten verlängert (Prosternalfortsatz). Der Prosternalfortsatz (in Abb. 6 grün getönt) ist kahl und deutlich gerandet. Außen seitlich neben der Hinterbrust befinden sich die Episternen der Hinterbrust (in Abb. 8 blau getönt). Sie sind bei Amara fulva länger (in Abb. 8 waagrechte weiße Linie) als vorn breit (schräge weiße Linie in Abb. 8). Das letzte Bauchsegment hat auf jeder Seite beim Männchen einen, beim Weibchen zwei tief eingestochene Porenpunkte, in denen eine Borste entspringt (in Abb. 10 sind es auf einer Seite drei).

Die Beine sind sehr kräftig gebaut und insbesondere die Vorderbeine mit Dornen und Stacheln bewehrt. Das Vorderbein zeigt in der Schiene eine gut ausgebildete Putzscharte (Abb. 12, blauer Pfeil). Die Vorderschiene trägt an der Spitze nur einen großen Dorn (Abb. 12, grüner Pfeil) Dieser ist nicht wie bei der Gattung Zezea dreispitzig, sondern einfach. Neben dem großen Dorn befindet sich ein sehr kleiner zweiter Dorn (Abb. 12, roter Pfeil). Die Schenkel des mittleren Beinpaars (Abb. 11) haben am Hinterrand im Unterschied zur Untergattung Percosia weniger als vier Borsten. Das Krallenglied der Hintertarsen trägt auf der Unterseite Börstchenpaare (schwarze Pfeile in Abb. 13). Die Hinterschienen der Männchen sind bei der Untergattung Bradytes auf der dem Körper zugewandten Seite filzartig behaart. Bei den Vordertarsen der Männchen sind die ersten drei Glieder erweitert, das vierte Glied ist deutlich schmaler als die vorausgehenden, beim Weibchen ist das vierte Glied nur wenig schmaler als das dritte (Abb. 1 zeigt ein Männchen, Abb. 12 ein Weibchen).[11][8][12][10][13]

Biologie

Der Gelbe Kanalkäfer gehört zu den flugfähigen Arten der Gattung. Der Käfer ist an verschiedenen trockenen Standorten zu finden, sandige Wälder, Wiesen, Felder, Heiden, Sandgruben und Dünen auf vegetationsarmen sandigen Böden. Die Imago ist nachtaktiv und verbirgt sich tagsüber im Boden. Die Käfer nehmen sowohl pflanzliche wie tierische Nahrung zu sich. Die Art überwintert gewöhnlich als Larve, teilweise als Imago. Die Fortpflanzung erfolgt im Herbst. Der Reproduktionszyklus ist überwiegend einjährig, gelegentlich zweijährig. Er umfasst drei Larvenstadien. In der Regel überwintert das dritte Larvenstadium.

In Zentralrussland in der Gegend von Brjansk wurden die Daten zur Biologie der Art basierend auf über zwölfhundert in Fallen gefangenen Individuen der Art sowie auf Grund von Fängen bei der Entnahme von Bodenproben ausgewertet. Die Käfer erschienen von der ersten Hälfte Juni bis Oktober in den Fallen, mit dem Aktivitätsmaximum im August. Dies galt für beide Geschlechter gleichermaßen. Geschlechtsreife Tiere fand man von der zweiten Julihälfte an bis Ende September. Ende August waren über 90 Prozent der Tiere geschlechtsreif. Ab Oktober fand man Tiere der Folgegeneration, die noch nicht geschlechtsreif waren und überwinterten. Die Eiablage wurde von Ende Juli bis Ende September beobachtet mit dem Maximum in der zweiten Augusthälfte. In den Ovarien wurden in diesem Zeitabschnitt gewöhnlich drei bis vier reife Eier gefunden.

In den Fallen wurden Larven ab der zweiten Augusthälfte gefunden. Sie waren hauptsächlich während der ersten Septemberhälfte aktiv. Überwinternde Larven wurden bei Grabungen ausschließlich in Flussnähe unter Floh-Knöterich gefunden. Die Larven hatten dazu im Erdreich Zellen von fünf bis sechs Millimeter Durchmesser geschaffen, in die Samen des Flohknöterichs eingebracht waren. Nur etwa drei Prozent der Samen waren vollständig, meist waren nur noch die Samenschalen vorhanden. Man fand von keiner bis zu 21 Samenschalen pro Zelle, gewöhnlich waren es ein bis drei Samenschalen, die in die Wandung der Zelle eingeschoben worden waren. Die Larven lagen zusammengerollt auf dem Rücken (Winterruhe). Die Larven wurden überwiegend in einer geringen Bodentiefe von bis zu drei Zentimeter und teilweise in großer Dichte – bei zehn Proben zwischen 99 und 403 Individuen pro Quadratmeter – gefunden. Im Frühjahr wurden Larven nur in Bodenproben, nicht in den Fallen gefunden. Bei Probeentnahmen entfernt von Flohknöterich wurden keine Larven gefunden. Andererseits wurden die überwinternden Imagines nicht unter Flohknöterich, sondern unter Grasbüscheln gefunden.

Im Labor betrug die Zeit von der Eiablage bis zum Schlüpfen der Larve etwa acht Tage, das erste Larvenstadium dauerte etwa 11 Tage, das zweite vierzehn Tage. Das dritte Larvenstadium umfasste die Überwinterung und wurde im Labor nicht beobachtet. Da man Puppen im Freien von Mitte bis Ende Mai fand, wurde die Dauer des dritten Larvenstadiums auf etwa 240 Tage berechnet. Das Puppenstadium dauerte im Labor zwischen zehn und siebzehn Tagen. Die Puppenwiege wurde etwa drei Tage nach dem Schlüpfen der Imago verlassen, die Imagines erschienen im Labor Ende Mai bis Mitte Juni. Dabei variierten die Dauer der Entwicklungsstadien bei den einzelnen Individuen beträchtlich. Für die Entwicklung vom Ei bis zum Käfer ergaben sich 254 bis 328 Tage. Zur Aufzucht im Labor war der reife Samen von Flohknöterich als Nahrung ausreichend.[14]

In anderen Gebieten des Verbreitungsgebietes wurden teilweise ähnliche, teilweise abweichende Aktivitätsmuster beobachtet. In Norwegen erscheinen die Käfer später und verschwinden wieder früher. In Südschweden dagegen erscheinen die Tiere bereits im März und werden bis Oktober beobachtet mit einem Aktivitätsmaximum im Juni. In der Tschechoslowakei wurden zwei Aktivitätsmaxima für den Käfer beobachtet, ein Maximum im Juni mit Erscheinen der neuen Generation und eines im August–September mit der Fortpflanzung. Diese Zweigipfligkeit der Aktivitätskurve wird durch eine Ruhephase der Käfer während des Sommers bedingt, bei der sich der Käfer in tiefere feuchtere Erdschichten zurückzieht. Möglicherweise ist die Eingipfligkeit der durch die Häufigkeit der Fänge in Fallen definierte Aktivität dadurch zu erklären, dass die neue Generation nicht erscheint, sondern in einer Art vorgezogener Sommerruhe unter der Erdoberfläche verbleibt.[14]

Verbreitung

Die palaearktische Art ist bis nach Westsibirien verbreitet. Sie fehlt in Europa lediglich in Griechenland, Albanien und der Europäischen Türkei, sowie auf Island und den meisten Mittelmeerinseln. In Portugal ist ihr Vorkommen fraglich. In die Vereinigten Staaten wurde der Käfer eingeschleppt.[15]

Literatur

- Heinz Freude, Karl Wilhelm Harde, Gustav Adolf Lohse: Die Käfer Mitteleuropas. Band 2. Adephaga 1. Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., München 1976, ISBN 3-87263-025-3. S. 236

- Ekkehard Wachmann, Ralph Platen, Dieter Barndt: Laufkäfer – Beobachtung, Lebensweise. 1. Auflage. Naturbuch-Verlag, Augsburg 1995, ISBN 3-89440-125-7. S. 246

- Edmund Reitter: Fauna Germanica I. Band, Stuttgart 1908, S. 158 ff

Einzelnachweise

- Amara fulva bei Fauna Europaea. Abgerufen am 10. März 2016

- Amara bei Fauna Europaea. Abgerufen am 10. März 2016

- Bradytus (Untergattung) bei Fauna Europaea. Abgerufen am 10. März 2016

- Edmund Reitter: Fauna Germanica I. Band, Stuttgart 1908, Tafel 21, Figur 4 d,e,f,g

- Otto Frederik Müller: Zoologiae Danicae prodromus... Hafnia (Kopenhagen) 1776 S. 77, Nr. 830

- Sigmund Schenkling: Erklärung der wissenschaftlichen Käfernamen (Art)

- Franc-André Bonelli: Observations entomologiques 2. partie in Mémoires de l'Academie Royale des Sciences (Turin) 1811-1812 Turin 1813 Manuskript Schlüssel, Amara mit *

- V. Audouin, A. Brullé: Histoire naturelle des Insectes tome 4, Coléoptères I, Paris 1834 Etymologische Erklärung des Gattungsnamens in der Google-Buchsuche, S. 391 Beschreibung der Art in der Google-Buchsuche

- Sigmund Schenkling: Erklärung der wissenschaftlichen Käfernamen (Gattung)

- James Francis Stephens: Illustration of British Entomologie Mandibulata Vol. 1, London 1828 S. 136 Gattungsbeschreibung und Namenserklärung; S.67 Schlüssel; S. 137 Artbeschreibung

- Ludwig Redtenbacher: Fauna austriaca – Die Käfer zweite Auflage, Wien 1858 S. 48 in der Google-Buchsuche

- W.F. Erichson: Naturgeschichte der Insecten Deutschlands 1. Abtheilung Coleoptera Berlin 1860 1. Band, 1. Hälfte S. 505

- Schlüssel Amara bei coleo-net

- Felix N. Kolesnikov, Ekaterina V. Malueva: Life history of Amara fulva (Coleoptera: Carabidae) in the southwest forest zone of the East European Plane in Eur. J. Entomology 112(1): 127-134, 20156 doi:10.14411/eje.2015.009 als PDF

- Verbreitungskarte bei Fauna Europaea (Memento vom 24. März 2016 im Internet Archive)