Gebirgshaubitze Modell 1841

Die Gebirgshaubitze Modell 1841 (auch 8-Pfünder-Gebirgs-Haubitze Ord 1844 genannt) war das erste von der Schweizer Armee eingesetzte Gebirgsgeschütz. Die Waffe wurde 1864 von der 4-Pfünder Gebirgskanone Ord 1864 abgelöst.

| Gebirgshaubitze Modell 1841 | |

|---|---|

|

| |

| Allgemeine Angaben | |

| Militärische Bezeichnung: | 8-Pfünder-Gebirgs-Haubitze Ord 1844 |

| Entwickler/Hersteller: | Frankreich, Schweiz |

| Entwicklungsjahr: | 1826 |

| Produktionsstart: | 1841 |

| Stückzahl: | 26 |

| Waffenkategorie: | Gebirgshaubitze |

| Mannschaft: | 14 |

| Technische Daten | |

| Gesamtlänge: | 1.95 m |

| Kaliber: |

120,5 mm |

| Höhenrichtbereich: | 25 Winkelgrad |

Geschichte

Aufgrund der Empfehlung von Prinz Louis Napoléon Bonaparte, einem 1834/35 in Thun ausgebildeten Berner Artilleriehauptmanns beschloss die Tagsatzung am 21. Juni 1840 die Aufstellung von zwei Bergbatterien der Berg-Kantone Graubünden und Wallis. Bestand je Batterie: 114 Mann, 44 Saumtiere, 4 Geschütze. Die Beschaffung der ersten zehn Geschütze erfolgte durch den Oberartillerieinspektor Louis Folz.

Gebirgshaubitze Modell 1841 (Ord 1844)

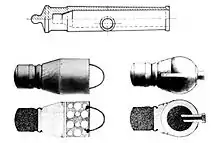

Die Gebirgshaubitze Ord 1844 entsprach bis auf Details der französischen 1826 eingeführten kurzen 8-Pfünder-Haubitze. Entgegen ihrer Bezeichnung Haubitze war die Waffe nur für Direktschuss geeignet. Das Rohr aus Geschützbronze hatte keine Züge. Gesamtrohrlänge 970 mm, Seelenlänge 740 mm, Kaliber 120.5 mm. Obschon das Kaliber dem von 12-Pfündern entsprach wurde die Haubitze als 8-Pfünder bezeichnet. Grund: sie verschoss eine Granate von 3,9 kg, resp. ca. 8 Pfund. Die Bohrung am hinteren Laufende (Kammer) war zur Aufnahme der Schwarzpulver- Treibladung auf einer Länge von 70 mm auf 83 mm verjüngt.

Eingesetzt wurde die Waffe auf ihrer hölzernen Radlafette. Da das Rohr mit Schildzapfen direkt auf die Lafette aufgesetzt war, war keine Korrektur der Seitenrichtung möglich. Gerichtet wurde durch seitliche Verschiebung des Lafettenschwanzes. Zur Verstellung der Elevation war eine Schraube auf der Lafette angebracht, die das hintere Rohrende abstützte. Der Elevationsbereich betrug minus 10 bis plus 25 Winkelgrad. Zur Verminderung des Rücklaufes des Geschützes konnten Hemmseile verwendet werden.

Der Transport des Geschützes auf seiner Radlafette erfolgte durch ein Maultier, dazu konnte eine Gabeldeichsel am Lafettenende angebracht werden. In schwierigem Gelände konnte es zerlegt und von drei Tragtieren transportiert werden.

Einsatz, Munition

Die Gebirgshaubitze Ord 1844 verschoss kugelförmige Sprenggranaten mit Brandröhren-Zündern und Kartätschen mit einem Durchmesser von 119 mm. Das Geschoss und die Treibladung waren mit einem hölzernen Zwischenstück verbunden. Max. Schussweite 1120 m. Einsatzschussweite mit Granaten bis 700 m, Nahabwehr mit Kartätsche.

- Treibladung, 266 g Geschützpulver Nr. 5

- Sprenggranate Ord 1945, 3,9 kg, Sprengladung 250 g Schwarzpulver Nr. 3, Zünder, Brennzeit 10 s

- Kartätsche Ord 1945, 3,5 kg, 42 Eisenkugeln à 64 g, in Sägemehl gelagert.

Literatur

- Geschütze der Schweizer Gebirgsartillerie, Bulletin 3/11, Seite 3

- Les Bouches à Feu de l'Artillerie Suisse, Autor: Lt. Col. Jean de Montet, 1980, Edition du Centre d'Histoire, Lausanne.

- Artillerie I, Geschütze der Artillerie ohne mechanischen Rohrrücklauf. Autor: Walter Betschmann, Verlag Stocker-Schmid, Dietikon-Zürich, ISBN 3-7276-7009-6

- Artillerie III, Der Weg zum einheitlichen Artilleriesystem, Autor: Walter Betschmann, 1984, Verlag Stocker-Schmid, Dietikon-Zürich, ISBN 3-7276-7059-2