Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach

Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach (* 16. Mai 1696 in Sulzbach; † 16. Juli 1776 in Essen) war Fürstäbtissin der freiweltlichen Frauenstifte Essen und Thorn (Provinz Limburg). Ihre Regierungszeit (1726–1776) von fast fünfzig Jahren war die längste einer Essener Äbtissin, allerdings geprägt von Streitigkeiten mit Stift und Stadt, die durch ihre Ratgeber verursacht wurden. Die von ihr gegründete Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung unterhält noch heute das von ihr gegründete Waisenhaus in Essen-Steele.

Leben

Jugend und Stiftskarriere

Franziska Christine wurde am 16. Mai 1696 als Tochter des Herzogs Theodor Eustach von Pfalz-Sulzbach und seiner Gemahlin Maria Eleonora Amalie, Landgräfin von Hessen-Rheinfels-Rothenburg, geboren. Sie war das dritte Kind und die zweite Tochter. Die Herzöge von Pfalz-Sulzbach waren eine pfälzische Nebenlinie der Wittelsbacher.

Bereits im Alter von fünf Jahren erhielt sie eine Präbende im hochadeligen Damenstift Thorn (jenseits der Maas bei Roermond), wo ihre Tante Eleonore von Löwenstein-Wertheim-Rochefort Äbtissin war. Diese setzte Franziska Christine, ihr „vielgeliebtes Bäschen“, 1706 zur Universalerbin ein. 1712 wurde ihre Aufschwörung, der Nachweis ihrer hochadeligen Abstammung, auch im Stift Essen vorgelegt. Sie erhielt auch in Essen eine Präbende, das Kapitel stimmte ihrer Aufnahme aber nur unter der Bedingung zu, dass Franziska Christine kein Stimmrecht bei Kapitelsentscheidungen erhalten werde, solange zwei ihrer Schwestern stimmberechtigt seien. Der Grund für diese Beschränkung war, dass das Kapitel in Essen nur zehn Stiftsdamen umfasste und ein zu großer Einfluss des Hauses Pfalz-Sulzbach auf Entscheidungen vermieden werden sollte. Franziska Christine ergriff dennoch am 10. November 1712 von ihrer Essener Präbende Besitz, zugleich begann sie ihren Pflichtaufenthalt in Essen, um später Stimmrecht bei Entscheidungen des Kapitels erhalten zu können. Von der Residenzpflicht wurde sie im September 1713 freigesprochen, das Stimmrecht erhielt sie allerdings erst zwei Jahre später, nachdem eine ihrer Schwestern vom weltlichen Stift, in dem die Stiftsdamen eigenen Besitz hatten und das sie jederzeit verlassen konnten, um etwa zu heiraten, in ein Kloster gewechselt war.

Weder in Essen noch in Thorn hatte Franziska Christine vor der Wahl zur Äbtissin Stiftsämter inne.

Wahl zur Äbtissin in Thorn

Am 12. Januar 1717 verstarb die Thorner Äbtissin Anna Juliana Helena von Manderscheid-Blankenheim. Am 31. März 1717 wurde Franziska Christine in Thorn zur Äbtissin gewählt. Da sie eigentlich mit 21 Jahren zu jung für das Amt war, hatte sie eine päpstliche Dispens erhalten. Sie war nicht die Wunschkandidatin des Kapitels gewesen, ausschlaggebend bei ihrer Wahl waren Einflüsse von außen. An dem Amt hatten fünf Bewerberinnen Interesse gezeigt: die Thorner Dechantin Anna Salome von Manderscheid-Kail-Falkenstein, die Gräfin von Löwenstein und Magdalena von Salm-Reiferscheid, beides Stiftsdamen in Thorn, Franziska Christine, die zwar Stiftsdame war, jedoch nicht wahlberechtigt, sowie eine Gräfin Anna Johannetta von Manderscheid-Blankenheim. Wahlberechtigt waren zehn Stiftsdamen sowie sechs Kanoniker. Thorn war Reichsstift, die Gewählte würde Reichsfürstin werden. Die Wahl einer Äbtissin ermöglichte daher Fürstenhäusern, mittels Familienangehörigen oder Parteigängerinnen ihren Einfluss im Reich zu vermehren.

Bereits am 2. Februar traf in Thorn ein Schreiben des Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz ein, in dem er die Wahl seiner Verwandten Franziska Christine vorschlug. Karl Philipp stammte aus der Wittelsbacher Linie Pfalz-Neuburg, seine Tochter heiratete im gleichen Jahr Franziska Christines Bruder Joseph Karl, der Vorschlag fügt sich damit in die Hausmachtspolitik der Wittelsbacher ein. Das Kapitel stand diesem Vorschlag zunächst ablehnend gegenüber, da Franziska Christine gegenüber anderen Damen die Erfahrung fehlen würde. Am 7. März traf dann jedoch ein Gesandter des Kurfürsten in Thorn ein, „umb wegen der Durchleuchtigen Princesse Christina von Sulzbach zu hiesiger abtheylicher Dignität einige vorschlag zu thun“. Die Natur dieser Vorschläge ist nicht bekannt, sie waren jedoch so überzeugend, dass selbst ein Schreiben Kaiser Karls VI. mit der Empfehlung für Anna Johanna von Hessen-Rotenburg den Wahlerfolg der Wittelsbacherin nicht verhinderte.

Wahl zur Äbtissin in Essen

Am 15. Oktober 1726 wurde Franziska Christine auch in Essen zur Äbtissin gewählt. Auch ihre Wahl in Essen war maßgeblich von außen beeinflusst. Küppers-Braun[1] hat dargelegt, dass bei dieser Wahl die Interessen gräflicher Geschlechter, insbesondere der Grafen zu Manderscheid-Blankenheim und der Salm-Reifferscheid, mit denen fürstlicher Häuser kollidierten. Eine wichtige Rolle spielte bei dieser Wahl die Essener Dechantin Anna Felicitas von Salm-Reifferscheid, die entgegen dem Interesse ihrer Standesgenossen ihre Stimme Franziska Christine versprochen hatte. Das Angebot, das der Graf von Manderscheid-Blankenheim dem von Salm machte, falls es diesem gelänge, die Schwester umzustimmen, umfasste das Versprechen, der Familie Salm-Reifferscheid mehrere prestigeträchtige Pfründen zu verschaffen. Anna Felicitas von Salm-Reifferscheid war jedoch nicht umzustimmen.

Auch die fürstliche Seite, deren Kandidatin Franziska Christine war, betrieb Wahlkampf. Der Erzbischof von Köln Clemens August I. von Bayern, zu dem das Haus Pfalz-Sulzbach gute Kontakte hatte, da einer der Brüder Franziska Christines Kölner Domherr gewesen war, schickte einen Gesandten. Zusätzlich erreichten das Kapitel Empfehlungsschreiben des Erzbischofs wie auch vom pfälzischen Kurfürsten Karl Philipp. Karl Philipp beorderte auch zwei Gesandte nach Essen, die bis nach der Wahl zu bleiben hatten. Auch eine Wahlempfehlung für Franziska Christine durch den Reichsvizekanzler kam durch Kontakte des pfälzischen Kurfürsten zustande. Karl Philipp distanzierte sich ausdrücklich von der Zahlung von Bestechungsgeldern, vermutlich wurden dennoch welche bezahlt. Auch das Königreich Preußen, das sich als Schutzherr der protestantischen Stadt Essen verstand, sprach sich für Franziska Christine aus. Seine Gesandten fühlten sich jedoch von denen der katholischen Fürstentümer behindert. Preußen vertraute auf die Zusage, dass Franziska Christine der protestantischen Stadt die Sicherheit der Religionsausübung zubilligen würde. Die Essener Bevölkerung war weniger gutgläubig, denn das Generalkapitel des Stiftes musste sich mit einer Beschwerde der katholischen Räte befassen, die Genugtuung für Beleidigungen an ihren Quartieren forderten. Zur Sicherung der Wahl ließen die Pfälzer schließlich eine Kanone und eine Mannschaft Soldaten in die Stadt schaffen.

Derartig massiv unterstützt und durch eine bereits ausgestellte päpstliche Erlaubnis, in zwei Stiften das Amt der Äbtissin auszuüben, weiter gefördert, erfolgte die Wahl Franziska Christines schließlich mit 20 von 22 möglichen Stimmen.

Politik

Zum Einzuge der neugewählten Äbtissin in die Stadt Essen (Franziska Christine hatte während der Wahl in Sulzbach geweilt) erschien die vierseitige Druckschrift Essendia Redeviva, in der ihrer Vorgängerin Bernhardine Sophia von Ostfriesland und Riedberg vorgeworfen wurde, in deren Amtszeit habe „nichts anderes als Feindseeligkeiten, Mißtrauen und continuirliche Disharmonie obwaltet“ und „das gantze Landt [habe] gleichfals in einer beständigen Melancholie ihre betrübten Tage, auff die Erlösung vergeblich hoffend, dahergelebt“, bis nunmehr Franziska Christine die Regierung angetreten habe. Küppers-Braun[2] weist darauf hin, dass die Schrift bereits deutliche jesuitische Einflüsse zeigt. Tatsächlich war Franziska Christines fast fünfzigjährige Amtszeit als Fürstäbtissin maßgeblich durch den Einfluss der Jesuiten geprägt, die sie als Verwaltungsfachleute ins Stift Essen zurückholte, nachdem ihre Vorgängerin sich sieben Jahre zuvor mit dem Orden entzweit hatte. Auch Franziska Christines Beichtväter, die einen sehr starken Einfluss auf sie ausübten, waren Jesuiten. Die absolutistische Herrschaftsauffassung ihrer Räte und die angestammten Rechte der Kapitel, die diese erbittert verteidigten, führten innerhalb der Stifte Essen und Thorn zu ständigen Auseinandersetzungen, etwa, ob die Anordnung von Gebeten und Prozessionen durch die Äbtissin allein oder nur in Übereinstimmung mit dem Kapitel erfolgen könne. Ein anderer Streit, der sogar vor dem Reichskammergericht in Wetzlar ausgefochten wurde, betraf die Frage, ob die Äbtissin beziehungsweise ihr Offizial das Recht habe, ohne vorherige Konsultation des Essener Kapitels die Kamine in den Privatresidenzen der Stiftsdamen besichtigen zu lassen. In Thorn stritten Äbtissin und Kapitel um Einkünfte und Rechtsprechungsfragen.

Unter Franziska Christines eher nomineller Regierung entstanden eine neue Steuerordnung, eine Hypothekenordnung und eine Gerichtsordnung. Die Landstände, die in Steuerfragen ein Mitspracherecht hatten, wurden nur einmal einberufen, so dass sich die Mitglieder schließlich im Haus der Pröbstin trafen, ohne von der Fürstin einberufen worden zu sein. Vielmehr versuchte diese oder genauer ihre Räte, diese Versammlungen zu verhindern.

Auch das Verhältnis zur Stadt Essen litt unter dem Einfluss der Jesuiten auf die Äbtissin, über den sich nicht nur protestantische, sondern auch katholische Einwohner der Stadt beklagten. 1755 versuchten Bürger und Stiftdamen gemeinsam, Pater Thomas Mantels SJ, den jesuitischen Beichtvater der Fürstin, von seiner Ordensleitung abberufen zu lassen. Auslöser war, dass dieser die Ablösung eines anderen Jesuiten, der die St.-Johannes-Pfarrei betreut hatte, betrieben hatte. Unter den Vorwürfen gegen den Beichtvater finden sich aber auch die hohe Steuerlast und die eigenmächtige Absetzung von Stiftbeamten. Einer der Zeugen, die alle versicherten, Franziska Christine selbst sei absolut nichts zur Last zu legen, bekundete, dass über den Beichtvater „dergleichen Sachen erzählt würden, daß die Catholischen selbige nicht ohne Ekel anhören könnten.“ Über Franziska Christine selbst schrieb 1766 der päpstliche Nuntius seinem Nachfolger: „Sie ist eine fromme Fürstin, voll des Glaubens, aber in bezug darauf veranlaßt sie ein Beichtvater oder Kanoniker, tausend Scheußlichkeiten zu begehen. Bis jetzt hatte sie einen Jesuiten, genannt Pater Mantels, der sie mit der Rute regiert hat, aber jetzt ist er tot, und die Dinge stehen besser.“[3]

Hofhaltung

Franziska Christine war Tochter eines Reichsfürsten und aufgrund ihrer Wahl selbst Reichsfürstin. Als solche umgab sie sich mit einem Hofstaat, soweit die Möglichkeiten ihrer Fürstentümer dazu ausreichten. Zu ihrer Hofhaltung gehörte der „Kammermohr“ Ignatius Fortuna, der hier eine herausgehobene Position einnahm. So bewohnte er im Essener Abteigebäude das Vorzimmer zum Speisezimmer und in den Residenzräumen in Steele ein beheizbares Zimmer auf derselben Etage wie die Fürstin, ein Privileg, das neben ihm nur der Rentmeister des Stifts und der persönliche Geistliche der Fürstäbtissin hatten.

Schloss Borbeck

Die Residenz der Fürstäbtissinnen von Essen im Essener Abteigebäude waren alt und in einem schlechten Zustand. Der Freiherr von Duminique, der als Gesandter des sächsischen Hofs die Wahl von Franziska Christines Nachfolgerin organisierte, sah sich wegen der Feuchtigkeit im Gemäuer 1776 gezwungen, in der benachbarten Jesuitenresidenz um Herberge zu bitten. Wie viele ihrer Vorgängerinnen residierte Franziska Christine vorzugsweise im Schloss Borbeck. Dieses verdankt ihr seine heutige Gestalt, die auf die Um- und Ausbaumaßnahmen zurückgeht, die Franziska Christine von 1744 bis 1762 durchführen ließ. Sie ließ, unter anderem durch den Düsseldorfer Hofbaumeister, das Gebäude nach Süden verlängern und auch ihr Wappen über der Eingangstür anbringen. Auch ließ sie den 42 Hektar großen Schlossgarten im englischen Gartenstil anlegen.

Das Waisenhaus der Fürstin

Franziska Christines bekanntestes Werk war die Gründung ihres Waisenhauses, das 1769 die ersten Kinder aufnahm. Die barocken Gebäude in Steele sind heute die einzigen erhaltenen säkularen Bauten des Essener Stifts. Franziska Christine nahm persönlich großen Anteil an der Ausstattung des Hauses und der Ausbildung der Kinder. Alle Kinder wurden im Lesen, Rechnen und Schreiben unterrichtet. Die Jungen erhielten zudem eine handwerkliche Ausbildung, die Mädchen erlernten Haus- und Handarbeit. Alle erhielten beim Verlassen des Hauses eine stattliche Aussteuer. Um die wirtschaftliche Basis zu sichern, gründete sie die Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung, die bis heute fortbesteht. Fraglich ist jedoch, ob Franziska Christine diese Stiftung tatsächlich aus eigenen Mitteln bewirkt hat. Küppers-Braun[4] weist nach, dass der Ankauf der Höfe, die die wirtschaftlichen Grundlage der Stiftung bildeten, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Franziska Christines wohl überstiegen: Nach Abzug der Kosten für Haushaltung und Beisetzungskosten betrug der Überschuss aus dem Verkauf ihres Nachlasses ganze 318 Reichstaler und damit weniger als das Vermögen, das ihr sparsamer Kammermohr Ignatius Fortuna bei seinem Tod hinterließ. Tatsächlich hatte das Waisenhaus eine dreifache Funktion: Es war außer Waisenhaus noch Residenz der Äbtissin, vor allem aber eine Missionsstation des Jesuitenordens, dem die geistliche Leitung der Stiftung oblag. Der Bau des Waisenhauses fiel in eine Phase, als der Jesuitenorden überall aufgrund seines Einflusses unter Kritik stand; in einigen Ländern, etwa 1759 in Portugal, war er von den Herrschern vertrieben worden. Vermutlich aus diesem Grund gestaltete man die Franziska-Christine-Stiftung von Anfang an als weltliche Stiftung, deren Verträge und Stiftungsurkunden so geschickt gestaltet wurden, dass die Stiftung von keiner Seite angefochten werden konnte. Für die Kapelle der Stiftung wurde zudem eine Exemption erwirkt, aufgrund der sie keiner Diözese, sondern direkt dem Papst unterstellt war. Jede Beeinflussung von außen war damit ausgeschlossen. 1773, vier Jahre nach der Gründung des Essener Waisenhauses, wurde der Jesuitenorden durch Papst Clemens XIV. aufgehoben, ohne dass dieses auf das Waisenhaus Einfluss gehabt hätte. Die Wahl einer weltlichen Stiftung war auch der Grund dafür, dass das Waisenhaus nicht von den Säkularisation der geistlichen Stiftungen 1802 mitbetroffen wurde.

Tod und Begräbnis

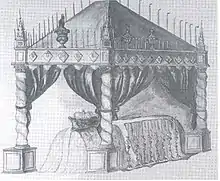

Franziska Christine war in den letzten Jahren ihres Lebens schwach und gebrechlich und zudem von Krankheiten geplagt. Allerdings war sie keine bequeme Patientin, ein Bericht aus dem Jahr 1775 beklagt, dass sie ihre Medikamente nicht regelmäßig einnahm, „wiewohlen unsere drey Medici, Leidenfrost, Brüning und Tuttman alles Mögliche vorkehren, um geschmäckige, und doch würcksame [Medicinen] beyzubringen.“[5] Die achtzigjährige Fürstäbtissin starb am 16. Juli 1776 in Essen, kurz vor ihrem fünfzigjährigen Regierungsjubiläum. Ihr Leichnam wurde im Audienzsaal der Abteigebäude unter einem Prunkbaldachin aufgebahrt, am 18. Juli wurde der Sarg auf einem von sechs schwarz bedeckten Pferden gezogenen Leichenwagen von Essen in das damals noch selbstständige Steele überführt. In der Kapelle des von ihr gegründeten Waisenhauses wurde der Sarg entsprechend dem Wunsch der Fürstin beigesetzt.

Literatur

- Ute Küppers-Braun: Frauen des hohen Adels im kaiserlich-freiweltlichen Damenstift Essen (1605–1803). Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1997, ISBN 3-402-06247-X.

- Ute Küppers-Braun: Macht in Frauenhand – 1000 Jahre Herrschaft adeliger Frauen in Essen. Klartext Verlag, Essen 2002, ISBN 3-89861-106-X.

- Ute Küppers-Braun: Fürstin-Äbtissin Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach (1696–1776). In: Alfred Pothmann und Reimund Haas: Christen an der Ruhr. Band 2, Verlag Peter Pomp, Bottrop – Essen 2002, ISBN 3-89355-231-6.

Anmerkungen

- Frauen des Hohen Adels, S. 155f.

- Fürst-Äbtissin, S. 67

- Im Original italienisch, Übersetzung bei Küppers-Braun, Fürst-Äbtissin, S. 72

- Fürst-Äbtissin, S. 73ff.

- Zitiert nach Küppers-Braun, Fürst-Äbtissin, S. 78

Weblinks

- Webseite zu Franziska Christine

- Webseite der Franziska-Christine-Stiftung in Essen-Steele

- Andrea Wegener: Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach (1696–1776), Fürstäbtissin von Thorn und Essen, im Online-Portal Rheinische Geschichte, veröffentlicht am 10. Januar 2014

- Ute Küppers-Braun: Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach / 1696-1776. Gescheiterte Eheprojekte einer Äbtissin, auf frauen/ruhr/geschichte, veröffentlicht am 1. Februar 2010