Fensterrose

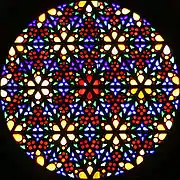

Als Fensterrose[1] (auch einfach: Rose), Rosenfenster[2][3] oder Fensterrosette (Die Vereinfachung zu Rosette ist missverständlich, wegen der Häufigkeit von Rosetten[4] als Wanddekor) wird in der Architektur ein kreisrundes verglastes Fenster mit Maßwerkfüllung bezeichnet. Fensterrosen sind vor allem an gotischen Kirchen zu finden; es gibt jedoch ältere Vorbilder.

Abgrenzung

Wenn auf der Rosette wie bei einem Speichenrad Säulchen oder Profile um einen zentralen Punkt oder Ring angeordnet sind, wird sie Radfenster oder Katharinenrad (nach der Heiligen Katharina) genannt. Radfenster sind bereits in der Romanik bekannt wie die „Glücksräder“ am Basler Münster oder an der Kirche St-Étienne in Beauvais, welche die Wechsel- oder Launenhaftigkeit des irdischen Glücks symbolisieren. Eine kreisrunde oder ovale Fensteröffnung ohne jede Füllung heißt dagegen „Ochsenauge“ oder „Oculus“. Viele gotische Rosenfenster orientieren sich deutlich und noch lange Zeit an den Grundprinzipien der Radfenster, von denen sie sich erst in den Flamboyant-Rosen der Spätgotik eindeutig lösen.

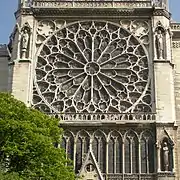

Platzierung

Maßwerkrosen mit zum Teil sehr großen Abmessungen von über 13 m Durchmesser entstanden in der Gotik. Sie sind in der Regel mittig über dem Hauptportal auf der Westseite oder in den Querhausfassaden eingebaut und können sogar die gesamte Fassadenbreite einnehmen, wie zum Beispiel an den Querhäusern der Kathedrale Notre-Dame de Paris oder der Kathedrale von Chartres.

Symbolik

Die zentrierte Lage der Fensterrose hat eine starke, suggestive und meditative Wirkung. Sie wirkt überaus prächtig (besonders, wenn farbiges Glas eingesetzt wird), machtvoll, schön, beruhigend und harmonisch. Sie regt auf Grund ihrer idealen Kreisform immer wieder zu symbolischen Deutungen an. Sie kann die Vollkommenheit der sich nach allen Seiten verbreitenden Liebe des Göttlichen verkörpern. Die kunstvolle architektonische Struktur der Rose spielt häufig mit Elementen der Zahlen- und Kreissymbolik, um die Allgegenwart Gottes in der Welt oder den Lebenszyklus visuell erfahrbar zu machen. Die radiale Ausstrahlung der Maßwerkbahnen erinnert an die Sonne und veranlasst auch hier zu weitergehenden Interpretationen. Diese Anordnung gab dem französischen Stilbegriff für die Hochgotik, „rayonnant“ (d. h. strahlend, franz. rayon = Strahl) den Namen.

Bilder

– Die Zeitangaben mit Bindestrich sind hier als „zwischen … und …“ zu verstehen, nicht als derartig lange Herstellungszeiten –

- Vor der Romanik

Celosia-Fenster mit kreisförmigen Oberlicht in San Miguel de Villardeveyo, Llanera, Asturien, 9. (?) oder 10. Jh.,[5] mögl. unter maurischem Einfluss

Celosia-Fenster mit kreisförmigen Oberlicht in San Miguel de Villardeveyo, Llanera, Asturien, 9. (?) oder 10. Jh.,[5] mögl. unter maurischem Einfluss

- Romanische Radfenster

.jpg.webp) Sant Pere de Galligants in Girona, Spanien, 1130

Sant Pere de Galligants in Girona, Spanien, 1130%252C_%C3%A9glise_Saint-%C3%89tienne%252C_croisillon_nord%252C_rosace_et_roue_de_la_fortune_1.JPG.webp)

Santo Domingo in Soria (Spanien), 1170–1188

Santo Domingo in Soria (Spanien), 1170–1188_05.jpg.webp) Vier Rosenfenster am Westchor des Wormser Doms, geweiht 1181

Vier Rosenfenster am Westchor des Wormser Doms, geweiht 1181

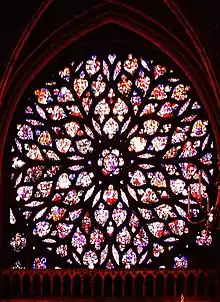

- Rosenfenster der Kathedrale von Laon

Rose des Nordquerhauses, um 1180 verglast

Rose des Nordquerhauses, um 1180 verglast Rose der Westfassade, um 1200,

Rose der Westfassade, um 1200,

im 19. Jh. erneuert Rose des Chorgiebels, 1205–1220

Rose des Chorgiebels, 1205–1220 Rose des Chors von innen

Rose des Chors von innen

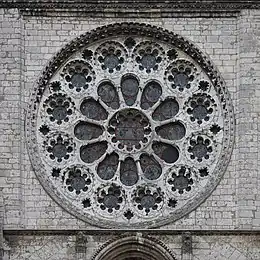

- Rosenfenster der Kathedrale von Chartres

Rose der Westfassade, bis etwa 1225

Rose der Westfassade, bis etwa 1225 Rosen der frühgotischen Koppelfenster des Obergadens, bis etwa 1225

Rosen der frühgotischen Koppelfenster des Obergadens, bis etwa 1225 Rose am Südquerhaus, 1225 ff.

Rose am Südquerhaus, 1225 ff. Rose am Nordquerhaus, 1230–1240

Rose am Nordquerhaus, 1230–1240

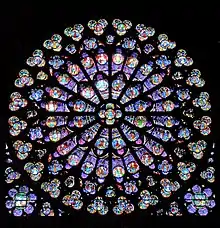

- Rosenfenster von Notre-Dame de Paris

Rose der Westfassade, 1220–1225

Rose der Westfassade, 1220–1225 Große Rose des Nordquerhauses von Innen

Große Rose des Nordquerhauses von Innen Große Rose des Südquerhauses von Innen

Große Rose des Südquerhauses von Innen Große Rose des Südquerhauses, nach 1258, bei späteren Wiederherstellungen um 15° gedreht

Große Rose des Südquerhauses, nach 1258, bei späteren Wiederherstellungen um 15° gedreht

- Rosenfenster des Straßburger Münsters

Nördliche Querhausrose, 1200–1210

Nördliche Querhausrose, 1200–1210.jpg.webp) frühgotische Rosenfenster des Südquerhauses, 1207–1210/1220

frühgotische Rosenfenster des Südquerhauses, 1207–1210/1220 Westrose, um 1330, mit 13,6 m Durchmesser eine der größten Europas

Westrose, um 1330, mit 13,6 m Durchmesser eine der größten Europas Westrose von innen

Westrose von innen

- 14. Jahrhundert und später

Ostrose des Mittelschiffs und zwei weitere Rosenfenster der Kathedrale („La Seu“) von Palma de Mallorca, 1330–1430

Ostrose des Mittelschiffs und zwei weitere Rosenfenster der Kathedrale („La Seu“) von Palma de Mallorca, 1330–1430 Ostrose des Mittelschiffs der Kathedrale von Palma von innen

Ostrose des Mittelschiffs der Kathedrale von Palma von innen

Südliches Querhausfenster, um 1500, der 1135 begonnenen Kathedrale von Sens

Südliches Querhausfenster, um 1500, der 1135 begonnenen Kathedrale von Sens

Siehe auch

Literatur

- Ellen Judith Beer: Die Rose der Kathedrale von Lausanne und der kosmologische Bilderkreis des Mittelalters(= Berner Schriften zur Kunst. Band 6). Benteli, Bern 1952, DNB 450303047 (Dissertation Universität Bern, Philosophisch-historische Fakultät 1952, 80 Seiten).

- Ellen Judith Beer: Die Glasmalereien der Schweiz vom 12. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts. (= Corpus Vitrearum Medii Aevi, Schweiz. Band 1). herausgegeben unter dem Patronat der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft und der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte durch Hans R. Hahnloser. Birkhäuser, Basel 1956, DNB 450303020.

- Painton Cowen: Die Rosenfenster der gotischen Kathedralen. 3. Auflage. Herder, Freiburg im Breisgau 1990, ISBN 3-451-21876-3. (Originaltitel: Rose Windows, übersetzt von Ingeborg Schmid)

- Painton Cowen: Gotische Pracht: die Rosenfenster der grossen Kathedralen. Belser, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-7630-2707-1. (Originaltitel: The Rose Windows, übersetzt von Wolfdietrich Müller)

- Helen J. Dow: The Rose-Window. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Band 20, 1957, ISSN 0083-7180, S. 248–297.

- Friedrich Kobler: Fensterrose. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band 8: Fensterrose – Firnis. München 1982, ISBN 3-406-14197-8, Sp. 65–203.

- Wiltrud Mersmann: Rosenfenster und Himmelskreise. Mäander, Mittenwald 1982, ISBN 3-88219-195-3.

- Theodore Rieger: Roses romanes et roses gothiques dans l'architecture religieuse alsacienne. In: Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire. Band 22, 1979, ISSN 0575-0385, S. 67–105.

- Robert Suckale: Thesen zum Bedeutungswandel der gotischen Fensterrose. In: Karl Clausberg, Dieter Kimpel u. a. (Hrsg.): Bauwerk und Bildwerk im Hochmittelalter. Anschauliche Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte (= Kunstwissenschaftliche Untersuchungen des Ulmer Vereins, Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften. Band 11). Anabas, Gießen 1981, ISBN 3-87038-082-9, S. 259–294.

- Matthias Vollmer: Fortuna diagrammatica: das Rad der Fortuna als bildhafte Verschlüsselung der Schrift "De consolatione philosophiae" des Boethius (= Apeliotes. Band 3). Lang, Frankfurt am Main/ Berlin/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien 2009, ISBN 978-3-631-57949-7 (Dissertation FU Berlin 2007).

Weblinks

- Artikel Fensterrose im Kunstlexikon von P.W.Hartmann

- Galerie der Rad- und Rosenfenster bei www.kathedralen.net

Einzelnachweise

- Begriff erster Wahl in Wilfried Koch: Baustilkunde. 33. Auflage. 2016, ISBN 978-3-7913-4997-8, S. 446.

- Günther Binding: Maßwerk. 1989, ISBN 3-534-01582-7, S. 23.

- Christian Kayser: Die Baukonstruktion gotischer Fenstermaßwerke. 2012, ISBN 978-3-86568-758-6, S. 18 (als Abschnittstitel und im Text)

- Wilfried Koch: Baustilkunde. 33. Auflage. 2016, ISBN 978-3-7913-4997-8, S. 479, Stichwort 644

- Llanera: Los expedientes de reconstrucción de iglesias tras la Guerra Civil: San Miguel de Villardeveyo

- Base Mérimée: Eglise Saint-Etienne; Hauts-de-France ; Oise (60) ; Beauvais