Erik Peterson

Erik Peterson Grandjean (* 7. Juni 1890 in Hamburg; † 26. Oktober 1960 ebenda) war ein deutscher Theologe und Christlicher Archäologe. Er konvertierte 1930 von der evangelischen zur römisch-katholischen Kirche.

Leben

Peterson hatte Vorfahren, die teils schwedischer, teils französischer Herkunft waren, und wuchs in Hamburg-Blankenese auf. Nach dem Studium der evangelischen Theologie in Straßburg, Greifswald, Berlin, Basel und Göttingen sowie seiner Promotion und Habilitation lehrte er seit 1920 als Privatdozent für Christliche Archäologie und Kirchengeschichte in Göttingen sowie von 1924 bis 1929 als Professor für Kirchengeschichte und Neues Testament in Bonn. An Weihnachten 1930 konvertierte er in Rom in einem aufsehenerregenden Schritt vom evangelischen zum römisch-katholischen Glauben.

Da er im katholischen Deutschland keine geeignete Lehrmöglichkeit finden konnte, übersiedelte Peterson 1933 nach Rom, wo er mit der Römerin Matilde Bertini eine Familie mit fünf Kindern gründete. Es folgten Jahre größter wirtschaftlicher Not, die auch von einem kleinen kirchenhistorischen Lehrdeputat am Päpstlichen Institut für christliche Archäologie (PIAC) seit 1937 kaum gelindert wurde. Eine dauerhafte Rückkehr ins nationalsozialistische Deutschland, wo seine Wirksamkeit zunehmend politisch eingeschränkt wurde, schloss Peterson aus. Erst 1947 wurde sein Lehrauftrag in Rom zu einer außerordentlichen Professur für Patristik sowie für das Verhältnis von Antike und Christentum erweitert. Einige Wochen vor seinem Tod im heimatlichen Hamburg erhielt der bereits schwer erkrankte Peterson noch die Ehrendoktorwürden der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität München verliehen. Sein Grab befindet sich auf dem Campo Verano in Rom, sein Nachlass wird in der Biblioteca Erik Peterson an der Universität von Turin aufbewahrt.

Werk und Wirkung

Bis Anfang der 1920er Jahre befreite sich Peterson zunächst von früheren Bindungen an eine pietistische Religiosität sowie von einer anfangs unkritischen Faszination durch die Religionsgeschichtliche Schule und erarbeitete sich rasch ein umfassendes patristisches wie auch breites exegetisches Fundament. In der Art seiner philologisch-theologischen Interpretationen zeigte er sich von der in Göttingen heimischen Phänomenologie beeinflusst.

Internationale wissenschaftliche Reputation erlangte Peterson erstmals im Jahr 1926 mit der Publikation seiner erweiterten Habilitationsschrift über die antike Akklamation Heis Theos („Ein Gott!“). Die kirchenhistorisch-religionsgeschichtliche Forschung setzte er in vielen Spezialstudien zum christlichen Altertum fort und gab damit wichtige Impulse zum Verständnis des antiken Gnostizismus, der Askese und Apokalyptik sowie zum Verhältnis von Judentum und Christentum (Sammelband fachwissenschaftlicher Aufsätze Frühkirche, Judentum, Gnosis, 1959).

In Auseinandersetzung sowohl mit der liberalen Theologie z. B. Adolf von Harnacks wie auch mit der dialektischen Theologie Karl Barths und Rudolf Bultmanns – mit Barth stand Peterson in den gemeinsamen Jahren in Göttingen 1921 bis 1924 in engem, persönlichem Kontakt – provozierte Peterson 1925 mit den Traktaten Was ist Theologie? und 1928/1929 Die Kirche skandalträchtiges Aufsehen. Er plädierte für eine Theologie, die sich in Formen „konkreter Argumentation“ auf die dogmatische Tradition der Kirche verpflichtet, und für eine Kirche, die sich auf apostolischem Fundament gegründet weiß. Dabei zentrierte sich Petersons Theologie in einem spezifischen Verständnis eschatologischer Öffentlichkeit. Die Folgen für den Kirchenbegriff diskutierte er 1928 in einem Briefwechsel mit Adolf Harnack, den er 1932/33 zusammen mit einem „Epilog“ veröffentlichte, den er als Rechtfertigungsschrift für seine Konversion verstand.

Als Theologe wirkte Peterson durch Vortragsreisen und Publikationen während der NS-Diktatur weiterhin vor allem im deutschsprachigen Raum mit sublimen ideologiekritischen Auseinandersetzungen in der Form von Schrift- und Geschichtsdeutung, die z. B. die Kategorie des Märtyrers neu beleuchteten (Zeuge der Wahrheit, 1937). 1935 erschien in Auseinandersetzung mit der damaligen „Reichstheologie“, die die Nähe zum NS-Regime suchte und christliche Judenfeindschaft mit antisemitischer Volkstums-Ideologie verschmolz, seine Studie Der Monotheismus als politisches Problem, die mit ihrer These von der „Erledigung jeder politischen Theologie“, die den christlichen Glauben für politische Zwecke missbraucht, den Bruch der seit 1925 bestehenden Freundschaft mit Carl Schmitt einleitete und bis heute lebhaft diskutiert wird. Im selben Jahr vereinigte das Büchlein Von den Engeln (1935) die liturgischen, politischen und mystischen Dimensionen der Theologie Petersons.

Petersons Schriften mit ihrer aus dem Neuen Testament und der Patristik gewonnenen Wiederentdeckung der Eschatologie wurden damals vor allem in der französischen Theologie als bahnbrechend rezipiert. Der Traktat Die Kirche aus Juden und Heiden (1933) beeinflusste u. a. Jacques Maritain, der sich in seiner Abhandlung Les juifs parmi les nations (Paris 1938) ausdrücklich auf ihn berief. Indirekt kommt Peterson damit die Rolle eines Anregers für die Wandlung der Haltung der katholischen Kirche zum Judentum zu, die nicht zuletzt auf Anregung Maritains auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil vollzogen wird, obwohl Peterson gerade für diese Abhandlung „subtiler Antisemitismus“ vorgeworfen wurde (Karl Löwith).

Peterson blieb nach dem Vorbild seines früheren „geistigen Mentors“ Søren Kierkegaard zeitlebens ein Außenseiter, ja sogar eine – wie es Karl Barth ausdrückte – „Randgestalt dieses Äons“, wobei Peterson diese nicht nur innerliche Exilexistenz als eine der Radikalität des Christentums angemessene empfand, zumal in einer Welt, deren Beherrschung durch Kapitalismus, Konsumgier und Technikgläubigkeit er zeitlebens vehement kritisierte.

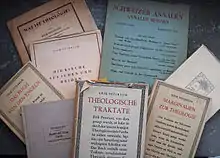

Am bekanntesten sind bis heute seine in den Theologischen Traktaten 1951 (neue Ausgabe Würzburg 1994) gesammelten Studien der Vorkriegszeit, die einen beträchtlichen Einfluss auf Theologen wie Karl Barth, Ernst Käsemann, Heinrich Schlier, Joseph Ratzinger, Jean Daniélou und Yves Congar ausübten.

Die meditativen Marginalien zur Theologie 1956 (neue Ausgabe Würzburg 1995) mit Aufsätzen u. a. über die Theologie des Kleides, Das Lachen Saras, den Existentialismus und die Gnosis sowie mit sehr persönlichen aphoristischen Fragmenten gewähren Einblicke in die spirituelle Tiefe eines mit zunehmendem Alter oft auch rätselhaften Denkers. Die Publikation seines reichen handschriftlichen Nachlasses bietet mittlerweile eine breitere Grundlage für eine systematischere Interpretation des Lebenswerkes Erik Petersons.

Anlässlich des 50. Todestages von Erik Peterson fand vom 24. bis 26. Oktober 2010 in Rom unter Schirmherrschaft des Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, Kardinal Raffaele Farina, im Priesterkolleg Campo Santo Teutonico sowie im Patristischen Institut Augustinianum unter Mitwirkung des Päpstlichen Instituts für Christliche Archäologie das Internationale Symposion Erik Peterson. La presenza teologica di un outsider statt. Beim Empfang der Teilnehmer am 25. Oktober in der Sala Clementina im Vatikan würdigte Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache[1] das Werk Erik Petersons, in dessen Theologischen Traktaten er 1951 die Theologie gefunden habe, nach der er gesucht hatte.

Veröffentlichungen

- Einzelschriften

- Was ist Theologie? Cohen, Bonn 1925.

- Die Kirche. Beck, München 1929 (eigentlich Herbst 1928)

- Die Kirche aus Juden und Heiden. Drei Vorlesungen. Pustet, Salzburg 1933.

- Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum. Hegner, Leipzig 1935.

- Zeuge der Wahrheit. Hegner, Leipzig 1937.

- Apostel und Zeuge Christi. Auslegung des Philipperbriefes. Herder, Freiburg i.Br. 1940.

- Theologische Traktate. Kösel, München 1951 (tr. en.: Theological tractates. Edited, Translated, and with an Introduction by Michael J. Hollerich, Stanford 2011).

- Marginalien zur Theologie. Kösel, München 1956.

- Frühkirche, Judentum und Gnosis. Studien und Untersuchungen. Herder, Freiburg 1959.

- Das Buch von den Engeln. Stellung und Bedeutung der heiligen Engel im Kultus. Hegner, Leipzig 1935; 2. Auflage: Kösel, München 1955 (spanisch: El libro de los ángeles (= Patmos. Libros de Espiritualidad. Bd. 71). Rialp, Madrid 1957; englisch: The Angels and the Liturgie. The Status and Significance of the Holy Angels in Worship. Longman & Todd, Darton, London 1964; Herder and Herder, New York 1964; französisch: Le livre des anges. Desclée de Brouwer, Paris 1954; Ad solem, Genève 1996; italienisch: Il libro degli Angeli. Gli esseri angelici nella Bibbia, nel culto e nella vita cristiana. CLV Ediz. Liturgiche, Roma 2008).

- Ausgewählte Schriften

- Erik Peterson: Ausgewählte Schriften. Herausgegeben von Barbara Nichtweiß, Echter-Verlag, Würzburg, 1994ff.

- Band 1: Theologische Traktate. 1994, ISBN 3-429-01630-4. (Engl.: Theological Tractates, Ed., Transl. and with an Introduction by Michael J. Hollerich, Stanford 2011, ISBN 978-0-8047-6968-6.)

- Band 2: Marginalien zur Theologie und andere Schriften. 1995, ISBN 3-429-01672-X.

- Band 3: Johannesevangelium und Kanonstudien. 2003, ISBN 3-429-02560-5.

- Band 4: Offenbarung des Johannes und politisch-theologische Texte. 2004, ISBN 3-429-02597-4.

- Band 5: Lukasevangelium und Synoptica. 2005, ISBN 3-429-02747-0.

- Band 6: Der Brief an die Römer. 1997, ISBN 3-429-01887-0.

- Band 7: Der erste Brief an die Korinther und Paulus-Studien. 2006, ISBN 3-429-02835-3.

- Band 8: „Heis Theos“. Epigraphische, formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen zur antiken „Ein-Gott“-Akklamation. Nachdruck der Ausgabe von Erik Peterson 1926 mit Ergänzungen und Kommentaren von Christoph Markschies, Henrik Hildebrandt, Barbara Nichtweiss u. a. 2012, ISBN 978-3-429-02636-3.[2]

- Band 9/1: Theologie und Theologen: Texte. 2009, ISBN 978-3-429-03162-6.

- Band 9/2: Theologie und Theologen: Briefwechsel mit Karl Barth u. a., Reflexionen und Erinnerungen. 2009, ISBN 978-3-429-03163-3.

- Sonderband: „Ekklesia“. Studien zum altchristlichen Kirchenbegriff. 2010, ISBN 978-3-429-03286-9.

Literatur

- Alfred Schindler (Hrsg.): Monotheismus als politisches Problem? Erik Peterson und die Kritik der politischen Theologie. Mohn, Gütersloh 1978.

- Barbara Nichtweiß: Erik Peterson. Neue Sicht auf Leben und Werk. (Dissertation). Herder, Freiburg im Breisgau 1992, 2. Auflage 1994, ISBN 3-451-22869-6 (Online, PDF).

- Barbara Nichtweiß: Erik Peterson. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 7, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-048-4, Sp. 275–281.

- Kurt Anglet: Messianität und Geschichte. Walter Benjamins Konstruktion der historischen Dialektik und deren Aufhebung ins Eschatologische durch Erik Peterson. Akademie-Verlag, Berlin 1995, ISBN 978-3-05-002277-2.

- Barbara Nichtweiß: Peterson, Erik. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 260 f. (Digitalisat).

- Adele Monaci Castagno (Hrsg.): L'Archivio „Erik Peterson“ all'Università di Torino. Saggi critici e Inventario. Edizioni dell'Orso, Alessandria 2010, ISBN 978-88-7694-260-0.

- Andreas R. Batlogg: Erik Peterson (1890–1960) – ein Outsider. In: Stimmen der Zeit. Online exklusiv, Oktober 2010.[3]

- Stefan Heid: Erik Adolf Peterson. In: Stefan Heid, Martin Dennert (Hrsg.): Personenlexikon zur Christlichen Archäologie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. bis zum 21. Jahrhundert, Schnell & Steiner, Regensburg 2012, Bd. 2, S. 1007–1008, ISBN 978-3-7954-2620-0.

- Giancarlo Caronello (Hrsg.): Erik Peterson. Die theologische Präsenz eines Outsiders. Duncker & Humblot, Berlin 2012, ISBN 978-3-428-13766-4.

- Michael Meyer-Blanck (Hrsg.): Erik Peterson und die Universität Bonn (= Studien des Bonner Zentrums für Religion und Gesellschaft. Bd. 11). Ergon, Würzburg 2014, ISBN 978-3-95650-044-2.

Weblinks

- Literatur von und über Erik Peterson im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Webseite über Erik Peterson (enthält: Bibliographie der Veröffentlichungen Petersons (418 Titel) mit allen Übersetzungen; aktuelle Übersicht über ältere und neuere Forschungsliteratur; Nachrichten über den Fortschritt der Werkausgabe)

- Materialien zu Erik Peterson auf der Website der Bibliothek der Universität Navarra

- Würdigung Erik Petersons durch Papst Benedikt XVI. am 25. Oktober 2010 in Rom

- A. Monaci Castagno (a cura di): L'Archivio Erik Peterson all'Università di Torino

Einzelnachweise

- Ansprache Benedikt XVI. am 25. Oktober 2010

- Hoch soll der Einzige leben! in FAZ vom 6. Oktober 2012, Seite L32

- Andreas R. Batlogg: Erik Peterson (1890–1960) – ein Outsider, in: Stimmen der Zeit, Oktober 2010