Doppelhaus A. Mössinger’s Erben

Das Doppelhaus A. Mössinger’s Erben an der Kaiserstraße 42/44 in Heilbronn war ein historistischer Prachtbau, der im Jahre 1899 für die Erben von Andreas Mössinger nach Entwürfen des Architekten Heinrich Stroh erbaut wurde. Die Doppelhaushälfte mit der Hausnummer 44 wurde im Jahre 1903 von dem jüdischen Kaufmann Max Mayer erworben. Die Verkaufsräume im Erdgeschoss wurden 1928 durch das benachbarte Warenhaus Landauer angemietet. Im Rahmen des Judenboykotts 1933[1] wurde am 25. April 1933 gegen 17:15 Uhr eine Bombe in das Schaufenster geworfen.[2] Max Mayer veräußerte im Jahre 1936 zwecks Auswanderung nach Palästina sein Haus an Edith Bauer aus Saarburg. Bei den Luftangriffen auf Heilbronn am 4. Dezember 1944 wurde das Haus zerstört. 1953 ließ Edith Bauer ein neues Haus an jener Stelle errichten. Heute befindet sich an der Stelle des Hauses Bauer ein siebengeschossiger Neubau, der 2007 nach Entwürfen des Architekturbüros Müller erbaut wurde.

.jpg.webp)

Geschichte

_.jpg.webp)

Haus Mössinger (bis 1897)

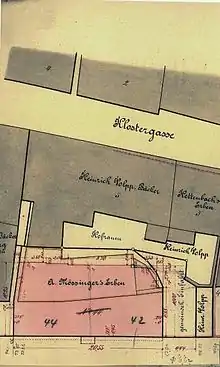

Das Haus Mössinger hatte vor dem Durchbruch der Kaiserstraße die Adresse Präsenzgasse 4 getragen und bei der Häuserzählung 1855 die Hausnummer 35 A erhalten. Bis zum Abbruch im Jahre 1897 war es ein klassizistisch umgebautes traufständiges Gebäude und beherbergte die Drahtweberei und das Siebwarengeschäft Mössinger.[3] Es wurde für das Doppelhaus Kaiserstraße 42/44 in Heilbronn der A. Mössinger’schen Erben (1897), das nach Entwürfen des Architekten Heinrich Stroh (* 30. Dezember 1854; † 26. Januar 1944) erbaut wurde, abgebrochen.

Doppelhaus A. Mössinger’s Erben, Kaiserstr. 42/44 – Architekt Heinrich Stroh (1899)

Das Doppelhaus entstand nach dem Durchbruch der Kaiserstraße, als die Erben des Andreas Mössinger nach einem Baugesuch 1897 im Jahre 1899[4] ein Wohn- und Geschäftshaus nach Entwürfen des Architekten Heinrich Stroh neu erbauen ließen.[5] Die Erben von A. Mössinger waren W. Mössinger und Wilhelm Rieger. Später wurde das Doppelhaus aufgeteilt. Während das Haus 44 von Max Mayer-Adler erworben wurde, kaufte August Wimmer das Haus 42.

Eine von Adolf Braunwald zum Zwecke des Entwurfs des Warenhauses Barasch angefertigte Zeichnung zeigt das bereits gebaute Doppelhaus 42/44: Die streng symmetrische Fassade des viergeschossigen Hauses war in neun Fensterachsen unterteilt. Zwei doppelgeschossige Erker zierten die Hausfassade. Verschiedene Fensterbekrönungen schmückten die Fenster, wobei sich einfache Fensterverdachungen mit Verdachungen mit Segmentbogen abwechselten.[6][7][8]

Uhrmacher August Wimmer – Kunstschmied August Stotz (1902)

Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Mössinger’schen Erben das Doppelhaus an verschiedene Käufer veräußerten, erwarb 1902 der Uhrmacher August Wimmer das Haus Kaiserstraße 42[9], der darin ein Zigarrengeschäft eröffnete. August Stotz stattete dieses Geschäft mit einer Schaufensterfassade im Jugendstil aus; das Foto zeigt die aufwändig dekorierte Ladenfassade und davor steht der Ladenbesitzer August Wimmer.[10] Im Heilbronner Adressbuch von 1936 und 1938 wird als Eigentümerin die Witwe Marie Wimmer genannt.[11][12]

Optiker Grübele – Musikhaus Häber (1958)

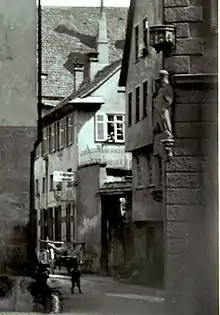

Nachdem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, baute der Musikalienhändler und Geigenspieler Richard Häber, der eine Buchhändlerlehre absolviert hatte, 1958 mit seinem Nachbarn, dem Optikermeister Erwin Grübele, an gleicher Stelle gemeinsam ein Geschäftshaus, in denen sie ihre Geschäfte eröffneten („Optiker Grübele“ und „Musikhaus Häber“). Auf der linken Seite befanden sich die Geschäftsräume des Optikermeisters, Richard Häber hatte auf der rechten Seite zwei Geschäftsräume. Ein Durchgang zur Klostergasse trennte die beiden Geschäftsräume des Musikhauses Häber voneinander.[13] 1965 wurde das Musikhaus Häber von dem Sohn Siegfried Häber und 1984 von dem Enkelsohn Ulrich Häber – Klavierbaumeister – übernommen.[14][15]

Max Mayer-Adler (1903–1936)

In dem Anwesen Kaiserstraße Nr. 44 mieteten Max Mayer (* Niederfloersheim 12. Juni 1866)[16] und seine Ehefrau Frieda geb. Adler (* Heilbronn 5. Juli 1869)[16] im Jahre 1900 einen Laden und eine Wohnung an. 1903 erwarb das Ehepaar Mayer-Adler das Gebäude und vergrößerte 1906 das Ladenlokal durch einen Anbau auf der Rückseite des Hauses.[17][18] Max Mayer geriet mit der Stadt Heilbronn in ein strittiges Verfahren wegen des Einbaues bzw. der Belassung eines Arbeitsraums zum Nähen, der sich im Untergeschoss befand und gewerbepolizeilich umstritten war.[5] 1928 vermietete er die Verkaufsräume im Erdgeschoss an das benachbarte Warenhaus Landauer.[17]

Im Rahmen des Judenboykotts 1933[1] (Yad Vashem Photo Archive) wurde am 25. April 1933 gegen 17:15 Uhr eine Bombe in das Schaufenster geworfen.[19]

Eine auf der Internetpräsenz „Mahnung gegen rechts.de“ veröffentlichte Fotografie zeigt die Ladenfassade des Hauses Kaiserstraße 44, nachdem dort der Anschlag erfolgte, und das zerstörte Ladenlokal nach der Detonation.[20]

Der Sohn von Max Mayer – der Jurist Dr. Oskar Mayer (* Heilbronn 25. Juli 1893)[16] – unterhielt in der Kaiserstraße 44 seine Rechtsanwaltskanzlei.[21] Er floh am 20. Oktober 1935 aus Nazideutschland nach Palästina und siedelte sich dort in Nahariya an. Am 27. Februar 1936 folgten ihm seine Eltern, die bis dahin in der Kaiserstraße 44 gewohnt hatten.[16][22]

Im Heilbronner Adressbuch von 1936 wird Max Mayer letztmals als Eigentümer genannt.[23]

Edith Bauer (Erwerb 1936; Neubau 1953)

Im Heilbronner Adressbuch von 1938 wird als neue Eigentümerin Edith Bauer aus Saarburg genannt, als Mieter der Verkäufsräume im Erdgeschoss wird ein Andreas Beilharz erwähnt.[24] Bei den Luftangriffen auf Heilbronn wurde das Gebäude zerstört. 1953 ließ die alte Eigentümerin Edith Bauer ihr Haus als Wohn- und Geschäftshaus wiederaufbauen. Darin befanden sich u. a. die Waren-Kredit-Bank, das Uhrengeschäft H.G. Bantel und das Geschäft des Augenoptikers Curt Hänsch.[25][26][27][28][29]

Neubau Architekt Matthias Müller (2007)

Das viergeschossige Gebäude aus der Nachkriegszeit wurde für einen siebengeschossigen Neubau (2007) abgebrochen. Dieser entstand nach Entwürfen des Architekturbüros Müller. Laut der Beschreibung von Markus Löffelhardt im Architekturführer Heilbronn: Neue Architektur in Stadt und Landkreis zieht sich ein mäanderndes vergoldetes Band aus Edelstahl über die gesamte Fassade und prägt das Erscheinungsbild der Fassade wesentlich.[30][31][32][33]

Literatur

- A. Landerer (Druck): Werbebroschüre mit Abbildungen von Arbeiten der Fa. August Stotz Söhne aus den Jahren 1905–1910. 1910/1912.

- Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen (1050–1945). (= Veröffentlichungen des Archivs Heilbronn. Heft 11) Stadtarchiv, Heilbronn 1963, OCLC 600889368.

- Helmut Schmolz, Hubert Weckbach: Heilbronn mit Böckingen, Neckargartach, Sontheim. Die alte Stadt in Wort und Bild. (= Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 14) Konrad, Weißenhorn 1966, OCLC 5689768.

- Erwin Mehne: Schmiedekunst um die Jahrhundertwende in Heilbronn. Eigenverlag, Heilbronn 1989, OCLC 313195621.

- Alexander Renz, Susanne Schlösser: Chronik der Stadt Heilbronn: 1952–1957. (= Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 7.) Heilbronn 1996, ISBN 3-928-99060-8.

- Marianne Dumitrache, Simon M. Haag: Archäologischer Stadtkataster Baden-Württemberg. Band 8.: Heilbronn. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2001, ISBN 3-927714-51-8, S. 79.

- Uwe Jacobi: Die 50er Jahre in Heilbronn und der Region. Band III: Familie, Firmen Freizeit. Wartberg-Verlag, Gudensberg-Gleichen 2004, ISBN 3-831-31252-4.

- Markus Löffelhardt (Autor), Dirk Vogel (Vorwort): Heilbronn: Neue Architektur in Stadt und Landkreis. Röser, Karlsruhe 2012, ISBN 978-3-941-00109-1.

Einzelnachweise

- Item 38336 of 93359 (Memento des Originals vom 17. Juli 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf collections.yadvashem.org (Foto vom Judenboykott)

- Was Menschen antun können (Memento vom 27. Februar 2012 im Internet Archive): „Sogenannte “unbekannte Täter” werfen am 25. April 1933 gegen 17.15 Uhr eine Bombe in das Schaufenster“.[sic!]

- Helmut Schmolz, Hubert Weckbach: Heilbronn mit Böckingen, Neckargartach, Sontheim. Die alte Stadt in Wort und Bild. (= Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 14). Nr. 17 [Durchbruch der Kram-(Kaiser-)Straße vom Kiliansplatz zur Allee, 1897], Konrad, Weißenhorn 1966, OCLC 5689768, S. 23f.

- Marianne Dumitrache, Simon M. Haag: Archäologischer Stadtkataster Baden-Württemberg. Band 8: Heilbronn. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2001, ISBN 3-927714-51-8, S. 79, [Kaiserstraße, Nr. 42 … Neubau 1899]

- Daten nach Stadtarchiv Heilbronn, Signatur A034-2876, in der Datenbank HEUSS: „Kaiserstraße 42 und 44… 1897… 1911… Erben des Andreas Mössinger, Neubau Wohn- und Geschäftshaus (Architekt Heinrich Stroh)… Max Mayer-Adler, Einbau bzw. Belassung eines gewerbepolizeilich strittigen Arbeitsraums zum Nähen im Untergeschoss (mit Foto)“.

- Foto auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Daten nach Stadtarchiv Heilbronn, Signatur A034-3510, in der Datenbank HEUSS.

- Zeichnung auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Stadtarchiv Heilbronn, Bauakte Signatur A034-2876

- Erwin Mehne: Schmiedekunst um die Jahrhundertwende in Heilbronn. Heilbronn 1989.

- Stadt Heilbronn (Hrsg.): Adressbuch der Stadt Heilbronn 1936. [Kaiserstraße Nr. 42]

- Stadt Heilbronn (Hrsg.): Adressbuch der Stadt Heilbronn 1938. [Kaiserstraße Nr. 42]

- Uwe Jacobi: Die 50er Jahre in Heilbronn und der Region. Band III, Wartberg-Verlag 2004, S. 7 [Goldgräberstadt]:„[…] Optiker Grübele (l.) und das Musikhaus Häber (r.) haben an gleicher Stelle gemeinsam ein Geschäftshaus gebaut. Häber hat rechts zwei Geschäftsräume, die ein Durchgang zur Klostergasse trennt.“

- Uwe Jacobi: Die 50er Jahre in Heilbronn und der Region. Band III, Wartberg-Verlag 2004, S. 7 [Goldgräberstadt]:„Der Geigenspieler Häber hat das Musik- und Radiohaus 1934 gegründet, nachdem er vorher Geschäftsführer bei Radio-Barth gewesen ist und 1929 den 1. Akkordeon- und Handharmonika-Spielring ins Leben gerufen hat. Am 4. Dezember 1944 stirbt Ehefrau Aenne geb. Zanker im Keller, oben wird das Geschäft zerstört, Häber überlebt auf Geschäftsreise in Leipzig, der Sohn Siegfried kämpft an der Front.“

- Daten nach Stadtarchiv Heilbronn, Signatur ZS-10146, in der Datenbank HEUSS

- Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen (1050–1945). Stadtarchiv, Heilbronn 1963, S. 363 (Auswanderungsliste).

- Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen (1050–1945). Stadtarchiv, Heilbronn 1963, S. 236f [Patriarchalische Betriebe. Mitgeteilt von Dr. Oskar Myer (Mayer), Los Angeles, USA]

- Daten nach Stadtarchiv Heilbronn, Signatur ZS-1142, in der Datenbank HEUSS

- Was Menschen antun können (Memento vom 27. Februar 2012 im Internet Archive) auf mahnung-gegen-rechts.de

- Foto Hauses Kaiserstraße 44 (Memento vom 27. Februar 2012 im Internet Archive) auf mahnung-gegen-rechts.de

- Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen (1050–1945). Stadtarchiv, Heilbronn 1963, S. 287 [Industrie-, Handels- und Gewerbetreibende … Jüdische Firmen gemäß dem Heilbronner Adreßbuch vom Jahre 1931.]

- Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen (1050–1945). Stadtarchiv, Heilbronn 1963, S. 244ff. [Heilbronn - Nahariya - Los Angeles … Mitgeteilt von Dr. Oscar Myer (Mayer), Los Angeles, USA]

- Stadt Heilbronn (Hrsg.): Adressbuch der Stadt Heilbronn 1936, S. 72 III [Kaiserstraße Nr. 44] (Anmerkung: das Sternchen steht als Kennzeichen für Eigentümer)

- Stadt Heilbronn (Hrsg.): Adressbuch der Stadt Heilbronn 1938, [Kaiserstraße Nr. 44]

- Kaufhaus Beilharz auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Hänsch, Signatur ZS-2396 auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Alexander Renz, Susanne Schlösser: Chronik der Stadt Heilbronn: 1952–1957. Heilbronn 1996, S. 148.

- Nr. 44 Bantel auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Daten nach Stadtarchiv Heilbronn, Signatur A034-2388, in der Datenbank HEUSS: „Kaiserstraße 44… 1953 … 1972… Edith Bauer, Wiederaufbau Wohn- und Geschäftshaus (u. a. Uhren-Bantel u. Optik Hänsch)“

- Markus Löffelhardt (Autor), Dirk Vogel (Vorwort): Heilbronn: Neue Architektur in Stadt und Landkreis. Nr. 07, S. 18.

- Signatur ZS-761 auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Bild vom Haus 44 mit Bantel und Hänsch (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de

- Signatur F002-483 auf heuss.stadtarchiv-heilbronn.de