Dobson-Teleskop

Als Dobson-Teleskop bezeichnet man ein Gerät für astronomische Beobachtungen, das praktisch nur für Hobbyzwecke benutzt wird. In Fachkreisen wird es auch kurz als „Dobson“ oder „Dob“ bezeichnet (englisch dobsonian telescope). Es wurde von John Dobson Mitte der 1950er Jahre als besonders preisgünstiges Amateurfernrohr entwickelt.

Grundzüge der Konstruktion

Das „klassische“ Dobson-Teleskop ist ein Newton-Teleskop mit folgenden charakteristischen Eigenschaften (Abweichungen von konventioneller Bauweise):

- dünner Hauptspiegel

- überdurchschnittlicher Spiegeldurchmesser

- unterdurchschnittliche Brennweite

- Lagerung des Hauptspiegels schwebend – Zentrierung mittels Gurtband

- robuste Azimut-Montierung in schlichter Bauweise und mit Teflongleitlagern (siehe unten)

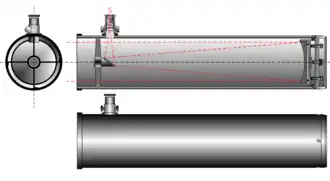

Der dünne Hauptspiegel (Stärke 1/20–1/10 seines Durchmessers) erlaubt wegen des geringeren Gewichts einen erheblich größeren Durchmesser als bei anderen Bautypen. Damit die Okularposition nicht allzu hoch über dem Boden liegt, wählt man gern eine kürzere Brennweite (Öffnungsverhältnis um 1:5, aber auch bis 1:3,8).

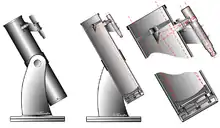

Die Dobson-Montierung besteht aus einer Grundplatte, auf der eine Kiste (Rockerbox oder Wiege genannt) auf drei weit auseinanderliegenden Punkten drehbar gelagert ist. In zwei Aussparungen in den Kisten-Seitenwänden ruhen die Höhenräder, die ihrerseits den Tubus mit der Optik tragen. Kugellager etc. entfallen, da die Gleitflächen aus einem Kunststofflaminat bestehen, das auf Teflonscheiben gleitet. Wenn der Tubus weder kopf- noch hecklastig ist, sind keinerlei Klemmen oder Kupplungen erforderlich. Die in beiden Drehrichtungen weit auseinanderliegenden Stützpunkte sichern eine sehr stabile Lage. Die wesentlichen Elemente (Spiegel, Tubus und Wiege) werden ausschließlich durch die Schwerkraft an Ort und Stelle gehalten. Diese besonders einfache Bauweise erlaubt es auch wenig geübten Heimwerkern, mit schlichter Geräteausstattung beim Eigenbau rasch zum Erfolg zu kommen.

Der Nachteil der Azimut-Montierung ist, dass man der bogenförmigen Bewegung der Himmelsobjekte nicht mit Drehung in nur einer Achse folgen kann (s. Polarmontierung oder parallaktische Montierung), sondern „abgetreppt“ in kleinen Stufen. Damit sind auch klassische Himmelsaufnahmen kaum möglich, weil die Nachführung mit einer Computersteuerung recht kompliziert ist. Andererseits erlaubt die Dobson-Bauweise (Laminat-Teflon) ein einfaches Verfolgen der Objekte bei visueller Beobachtung, indem man den Tubus mit geringstem Kraftaufwand „nachschubst“ oder „dobst“.

John Dobsons Ziel war ein mit einfachsten Mitteln zu bauendes und ebenso einfach zu bedienendes Spiegelteleskop mit großer Öffnung. Für seine ersten Geräte soll er Materialien vom Sperrmüll verwendet haben. Sein Konzept blieb in Fachkreisen lange unbeachtet – es wurde eher verspottet. Erst ab 1979 gelang der Durchbruch. Heute bieten fast alle bekannten Hersteller vom Achtzöller (ca. 15 kg) bis hin zum gerade noch im Auto transportablen 14-Zöller (35 cm Spiegeldurchmesser mit etwa 30+30 kg Gewicht) diverse Dobsons an.

Neuere Entwicklungen

Die vielen Amateur-Teleskopbauer, die sich dann an die Arbeit machten, entwickelten das Konzept weiter: Heute verfügen die meisten großen Dobson-Teleskope über eine Gitterkonstruktion, die einen gewicht- und platzsparenden Transport erlaubt. Verbaut werden zunehmend auch hochwertige Materialien (Multiplex-Platten, Aluminium, Schaumstoffkomposit, Carbon etc.). Vereinzelt sind Dobson-Teleskope auf einer Äquatorial- oder Poncet-Plattform montiert, andere verfügen über Schrittmotorantrieb in zumindest horizontaler Richtung oder werden mittels PC gesteuert. Der von John Dobson ursprünglich angestrebte Kostenvorteil ist dann allerdings ebenso unerreichbar wie die einfache Herstellung.

Bis Ende der 1970er Jahre wurden selbstgebaute Amateurteleskope ganz überwiegend von parallaktischen Montierungen getragen, mit einer Öffnung meist unter 30 cm. Seit Anfang der 1990er nehmen Dobson-Teleskope einen immer größeren Marktanteil ein – und das oft auch mit Öffnungen über 30 cm. Sowohl bei selbstgebauten wie auch fertig gekauften Dobson-Teleskopen sind jedoch die Geräte mit kleinerer Öffnung zahlenmäßig stärker vertreten, denn gerade sie bieten ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das konventionelle Teleskope nicht bieten können.

Seit Mitte der 1990er Jahre wetteifert eine Fraktion von Dobson-ATMs darum, wer das am meisten abgespeckte, leichteste Teleskop bauen kann – so genannte minimalistische Dobson-Teleskope.

Neben den selbstgebauten Dobson-Teleskopen erfreuen sich industriell und meistens in China hergestellte Kaufteleskope in Dobson-Bauweise immer größerer Beliebtheit, insbesondere bei Neueinsteigern in das Hobby Amateurastronomie. Kostet gerade bei Teleskopen mit größerer Öffnung die Montierung oft mehr als die Optik, so ist es bei Dobson-Teleskopen genau umgekehrt. Die mit relativ geringem finanziellem Aufwand herstellbare Rockerbox ermöglicht es, einen Großteil der Produktionskosten für die Optik aufzuwenden, die auch bei günstigen Dobson-Teleskopen als brauchbar angesehen werden kann. So kostet beispielsweise ein komplettes 8″-Dobson-Teleskop in etwa so viel wie allein eine genügend stabile parallaktische Montierung für eine Optik gleicher Größe.

Durch die immer weiter gefallenen Einstiegspreise eignen sich gerade solche Kaufgeräte für einen Einstieg in das Hobby, da die Bedienung und Handhabung recht einfach ist und man für einen überschaubaren Geldbetrag ein großes Lichtsammelvermögen geboten bekommt.

Die Kaufteleskope des unteren Preissegments wurden in der Vergangenheit hauptsächlich mit einem Volltubus ausgeliefert. In jüngster Zeit werden auch etwas teurere Geräte in Gitterrohr-Bauweise angeboten.

Fotografie

Durch den Einsatz von Webcams oder davon abgeleiteten speziellen Planetenkameras ist es – geeignete Nachbearbeitung vorausgesetzt – möglich geworden, auch mit Dobson-Teleskopen hochaufgelöste Aufnahmen von helleren Himmelsobjekten, insbesondere von Objekten des Sonnensystems, zu produzieren. Dabei werden Videos oder Bilderserien mit Einzelbelichtungszeiten im Bereich von Sekundenbruchteilen aufgenommen und anschließend zu einem Einzelbild überlagert. Durch die kurzen Einzelbelichtungszeiten wirkt sich die für astronomische Fotografie eigentlich unzureichende Nachführung einer Dobsonmontierung nicht nennenswert auf die Qualität der Aufnahmen aus. Durch diese Aufnahmetechnik werden gleichzeitig negative Effekte wie das Bildrauschen elektronischer Kameras sowie Störungen durch das Seeing minimiert.

Vereinzelt werden Dobson-Teleskope auch zur Langzeitbelichtung eingesetzt, dann meist mithilfe einer Äquatorialplattform, oder einer az/alt-Nachführung in beiden Achsen, das erfordert dann aber eine Vorrichtung zur Bildfeldderotation.

Doppel-Fernrohr

Eine Weiterentwicklung der konventionellen Dobson-Teleskope, gleich ob Gitterrohr- oder Volltubus-Bauweise, stellen die sogenannten Doppelfernrohre Bino-Dobson oder Dobson-Bino dar. Wesentliches Merkmal ist, dass beim Dobson-Bino zwei gleiche Optiken miteinander kombiniert werden. Entgegen den Dobsons mit monokularem Einblick schaut man bei den Dobson-Binos binokular, also durch zwei Okulare. Wichtigstes Ziel ist, die Konstruktion so zu gestalten, dass durch manuelles Verstellen die einzelnen Eindrücke der beiden Optiken zu einem Bild vereinigt werden können. Das führt jedoch beim Selbstbau zu einem wesentlich höheren Arbeitsaufwand. Dieser wird nicht nur durch eine höhere Gesamtleistung dieses Systems im Vergleich mit einer entsprechenden Einzeloptik belohnt. Die erhöhte Lichtleistung ergibt sich aus der verdoppelten Fläche, vergleichbar mit einer Vergrößerung des Durchmessers um Wurzel von 2 oder z. B. 2 × Fläche(12") = Fläche(12" × 1,4) = Fläche(17"). Nachteile sehen einige Hobbyastronomen darin, dass der Einblick von vorn mit dem Rücken zum Himmel gewöhnungsbedürftig ist und zusätzlich aufsteigende körpereigene Wärme vor dem Teleskop das Seeing negativ beeinflussen soll.

Transportmöglichkeit

Während Dobson-Teleskope in Gitterrohrbauweise relativ einfach zerlegt und transportiert werden können, sind gebräuchliche Dobson-Kaufteleskope, die meist mit einem Volltubus ausgestattet sind, spätestens ab einer Öffnung von 12″ nur noch schwer an den jeweiligen Beobachtungsort zu bewegen. In einem normalen Fahrzeug können diese meist nicht mehr befördert werden, hier ist ein Kombi eine Grundvoraussetzung für den Transport.

Neben dem Teleskoptubus spielt hier auch die Größe der Rockerbox eine Rolle.

Literatur

- David Kriege, Richard Berry: The Dobsonian Telescop. A practical Manual for building large aperture Telescopes. Willmann-Bell, Richmond VA 1997, ISBN 0-943396-55-7 (englisch, in diesem Buch wird der Selbstbau von Dobsonteleskopen mit großer Öffnung beschrieben).