Dickschwanz-Schlafbeutler

Der Dickschwanz-Schlafbeutler (Cercartetus nanus) gehört zu den Diprotodontia, eine Ordnung aus der Unterklasse der Beuteltiere. Er kommt vom südlichen Queensland bis hin zum östlichen Süd-Australien vor, sowie in Tasmanien[1]. Er wurde in Habitaten wie Subtropischem Regenwald, Hartlaubwald und anderen Waldgebieten sowie Heidelandschaften gefunden.

| Dickschwanz-Schlafbeutler | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

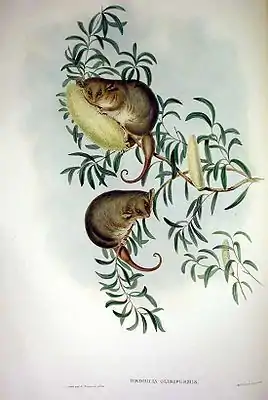

Dickschwanz-Schlafbeutler (Cercartetus nanus) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Cercartetus nanus | ||||||||||||

| (Desmarest, 1818) |

Beschreibung

Der Dickschwanz-Schlafbeutler ist sehr klein, mit einem Gewicht von 15 bis 43 Gramm, einer Körperlänge von 7 bis 9 Zentimeter und einer Schwanzlänge von 8 bis 11 Zentimeter. Sein Fell ist am Rücken grau und auf der Bauchseite weiß. Er hat große, gepunktete, beinahe haarlose Ohren und einen langen greiffähigen Schwanz mit dickem Fell an der Basis, welches zum Ende hin spärlicher wird. Er besitzt lange Schnurrhaare und um jedes Auge einen schmalen Ring von dunklem Fell.[2]

Der Dickschwanz-Schlafbeutler ist ein aktiver Kletterer. Er benutzt seine Zunge, um sich von Nektar (Botanik) und Pollen, im Speziellen von Banksia-, Eucalyptus- und Callistemon-Arten, zu ernähren. Zudem ernährt er sich auch von Insekten und weichen Früchten, falls keine Blumen vorhanden sind. Es ist ein einzelgängerisches Tier, mit Unterschlupfen in Baumhöhlen, Baumstümpfen, verlassenen Vogelnestern und Dickichten. Während des Winters überdauert er die Zeit im Torpor.[3]

Er ist nachtaktiv und, auch wenn generell gedacht wurde, dass er Einzelgänger ist, teilen sich mehrere Schlafbeutler Gemeinschaftsnester und wurden in Gruppen von zwei bis mehreren adulten Individuen beobachtet. Männchen nehmen Reviere von 0,24 bis 1,7 Hektaren ein, welche miteinander oder mit den kleineren Revieren von Weibchen, welche 0,18 bis 0,61 Hektaren besetzen, überlappen.[2]

Verbreitung und Habitat

Der Dickschwanz-Schlafbeutler wird entlang der südöstlichen Küste von Australien gefunden, vom östlichen Süd-Australien bis zum südlichen Queensland und auf Tasmanien. Er bewohnt Gebüschvegetationen in vielen verschiedenen Habitaten. Er kommt vom offenen Heideland oder Buschland zum Hartlaubwald oder Regenwald und in Höhenlagen vom Meeresspiegel bis zu 1800 Meter vor. Trotz dieser Diversität an Habitaten ist seine Verteilung ungleichmäßig und gering in der Anzahl.[2]

Fortpflanzung

Der Dickschwanz-Schlafbeutler vermehrt sich typisch zweimal im Jahr und ein drittes Mal, wenn genügend Nahrung vorhanden ist. Weibchen haben einen gut entwickelten Beutel mit vier bis sechs Zitzen und gebären normalerweise bis zu vier Junge. Obwohl größere Würfe nicht ungewöhnlich sind.

Die Tragzeit dauert 30 Tage. Nach dieser Tragzeit verbringen die Jungen 33 bis 37 Tage beschützt im Beutel. Die Stillzeit endet mit 60 bis 65 Tagen, die Jungen bleiben mindestens zehn weitere Tage bei ihrer Mutter. In dieser Zeit wiegen sie etwa 10 Gramm.[2] Die Jungen erreichen die komplette Adult-Größe mit etwa fünf Monaten, sind aber schon drei Monaten nach der Geburt fähig sich zu vermehren. Er wird in Gefangenschaft bis zu 7,5 Jahre alt und wahrscheinlich nicht mehr als fünf in der Wildnis.[2]

Entdeckung

Das erste Exemplar eines Dickschwanz-Schlafbeutler, welches den Europäern bekannt wurde, wurde von François Péron gesammelt, einem Naturforscher, der an Nicolas Baudins Reise in die Südsee teilgenommen hatte.[4] Während eines kurzen Aufenthalts auf Maria Island, im östlichen Tasmanien zwischen dem 19. und 27. Februar 1802, handelte Péron mit den Aborigines um ein kleines Beutetier. Péron schrieb (in Übersetzung):

‘In der Klasse von Säuger, sah ich nur eine Art von Dasyurus, welche kaum so groß wie eine Maus war. Ich erhielt ein Lebendes, im Austausch für einige Kleinigkeiten, von einem Wilderer, der es gerade töten und essen wollte.’[5]

In einem nicht publizierten Manuskript (heute im Le Havre Museum in Frankreich) schrieb Péron, dass das Tier, ‘mir gegeben von den Ureinwohner; es war noch am Leben, ich glaube es ist eine neue Art und habe es als Didelphis muroides beschrieben weil es D. mus von Linnaeus ähnelt.’[6]

Das Exemplar, welches von Péron gesammelt wurde (ein juveniles Männchen), wurde zurück nach Frankreich transportiert und ist nun im Muséum national d’histoire naturelle in Paris als Holotyp.[7]

Prädatoren und Parasiten

Bekannte Prädatoren sind Schleiereulen (Tyto alba), Maskenschleiereulen (T. novaehollandiae), Rußeulen (T. tenebricosa), Kläfferkäuze (Ninox connivens), Stuart-Breitfussbeutelmäuse (Antechinus stuartii), Riesenbeutelmarder (Dasyurus maculatus), Tasmanische Teufel (Sarcophilus harrisii), Dingos (Canis lupus dingo), Haushunde (Canis lupus familiaris), Rotfüchse (Vulpes vulpes), Katzen (Felis catus) und die Rauschuppenotter (Tropidechis carinatus).[8][9][10][11] Als Parasiten vom Dickschwanz-Schlafbeutler wurden Flöhe (Acanthopsylla rothschildi, A. scintilla, Choristopsylla thomasi, und Ch. ochi), Milben (Guntheria newmani, G. shieldsi, Ornithonyssus bacoti und Stomatodex cercarteti), zwei Nematoden (Tetrabothriostrongylus mackerrasae and Paraustrostrongylus gymnobelideus) und die gewöhnliche Beuteltierzecke (Ixodes tasmani) dokumentiert. Es gab auch einen Nachweis über einen freilebenden Plattwurm (Geoplana sp.), obwohl dies wahrscheinlich eine zufällige Infektion war.[12]

Weblinks

Einzelnachweise

- Groves, C.P. (2005). Wilson, D.E.; Reeder, D.M., (Hrsg.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. Baltimore: Johns Hopkins University Press. p. 45. ISBN 0-8018-8221-4.

- Harris, J.M.: Cercartetus nanus (Diprotodontia: Burramyidae). In: Mammalian Species. 2008, S. Number 185: pp. 1–10, doi:10.1644/815.1.

- Cercartetus nanus. University of Michigan Museum of Zoology: Animal Diversity Web, abgerufen am 23. Mai 2016.

- Harris, J.M.: The discovery and early natural history of the eastern pygmy possum, Cercartetus nanus (Geoffroy and Desmarest, 1817). In: Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Band 127, 2006, S. 107–124.

- Péron, M.F.: A voyage of discovery to the southern hemisphere, performed by order of the Emperor Napoleon during the years 1801, 1802, 1803 and 1804. Hrsg.: Marsh Walsh Publishing. Melbourne 1975, S. 233.

- Observations zoologiques by François Péron, on Maria Island, unpublished manuscript # 18043:31.

- Julien-Laferriere, D: Catalogue des types de mammiferes du Museum National dHistoire Naturelle. Order des Marsupiaux. Extrait de Mammalia. Tome 58. 1994.

- Harris, J. M., and Goldingay, R.L.: The distribution of fossil and sub-fossil records of the eastern pygmy-possum Cercartetus nanus in Victoria. In: The Victorian Naturalist. Band 122, 2005, S. 160–170 (org.au [PDF]). The distribution of fossil and sub-fossil records of the eastern pygmy-possum Cercartetus nanus in Victoria (Memento des Originals vom 14. September 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Harris, J. M. and Garvey, J.M.: Papers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania. Band 140, 2006, S. 1–10.

- Bladon, R. V., Dickman, C.R. and Hume, I.D.: Effects of habitat fragmentation on the demography, movements and social organisation of the eastern pygmy possum (Cercartetus nanus) in northern New South Wales. In: Wildlife Research. Band 29, 2002, S. 105–116, doi:10.1071/WR01024.

- Fitzgerald, M., Shine, R. and Lemckert, F.: Life history attributes of the threatened Australian snake (Stephens banded snake Hoplocephalus stephensii, Elapidae). In: Biological Conservation. Band 119, 2004, S. 121–128, doi:10.1016/j.biocon.2003.10.026.

- Harris, J. M., and Vilcins, I.: Some parasites of the eastern pygmy possum, Cercartetus nanus (Marsupialia: Burramyidae). In: Australian Mammalogy. Band 29, 2007, S. 107–110, doi:10.1071/am07015.