Denkmäler an das Warschauer Ghetto

Die Denkmäler an das Warschauer Ghetto sind 22 Gedenkstätten (in Form von Gedenktafeln und Gedenkplatten), die den Verlauf der Grenzmauer des Warschauer Ghettos in den Stadtbezirken Wola und Śródmieście (deutsch: Stadtmitte) markieren.

Die Denkmäler erinnern heute an die am weitesten gelegenen Grenzpunkte des ehemaligen abgesonderten jüdischen Wohnviertels in Warschau. Wo in den Jahren 1940–1943 u. a. die Tore zum Ghetto, die Holzbrücken über den Straßen auf der arisch geprägten Seite der Stadt und für die Ghettobewohner wichtige Gebäude standen, wurden die Gedenkstätten errichtet.

Geschichte und Projekt der Denkmäler

Um die Erinnerung an das jüdische Viertel zu bewahren, haben unter anderen das Jüdische Historische Institut (pol. Żydowski Instytut Historyczny, kurz ŻIH) und das Denkmalschutzamt der Stadt Warschau (Stołeczny Konserwator Zabytków) die Initiative ergriffen, im öffentlichen Raum der polnischen Hauptstadt die wichtigen Erinnerungsstätten an den ehemaligen Grenzen zu markieren. Das Projekt wurde von Eleonora Bergman und Tomasz Lec in Zusammenarbeit mit Ewa Pustoła-Kozłowska (verantwortlich für die Verteilung der Denkmäler) und Jan Jagielski (verantwortlich für die historischen Informationen an den Gedenktafeln und -platten und für die Auswahl der Fotos) entwickelt.[1]

Jedes Denkmal besteht aus drei Teilen:

- aus einer Bronzetafel mit der Größe 60 × 70 cm, auf der die Karte mit den weitesten Grenzpunkten des Ghettos, das Vorkriegs-Straßennetz auf einer Karte von Warschau und die Stecknadel, die den genauen Standort des markierten Gedenkorts angibt, angezeigt werden

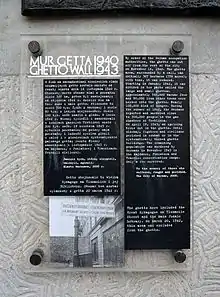

- aus einer Tafel aus Acrylglas mit der Größe 36 × 50 cm mit kurzen Informationen in polnischer und englischer Sprache über den Ort, seiner Rolle in der Geschichte des Ghettos, zwei oder drei Archivfotos und einer kurzen Geschichte des Warschauer Ghettos:

„Auf Anordnung der deutschen Besatzungsbehörden wurde das Ghetto am 16. November 1940 von der Stadt getrennt. Das von einer Mauer umgebene Gebiet war zunächst 307 ha groß, dann wurde es verkleinert. Ab Januar 1942 war das jüdische Viertel in zwei Teile, in das sogenannte große und kleine Ghetto, geteilt. Ungefähr 360.000 Juden aus Warschau und 90.000 weitere aus anderen Ortschaften waren im Ghetto eingeschlossen. Circa 100.000 Menschen verhungerten. Im Sommer 1942 deportierten und ermordeten die Deutschen fast 300.000 Menschen in den Gaskammern von Treblinka. Am 19. April 1943 ist der Ghettoaufstand ausgebrochen. Bis Mitte Mai kamen Kämpfer und Zivilisten im Kampf und in den Flammen des systematisch in Brand gesteckten Ghettos ums Leben. Diejenigen, die bisher noch lebten, wurden von den Deutschen im November 1943 in den Konzentrationslagern Majdanek, Poniatowa und Trawniki ermordet. Nur wenige haben überlebt.

Zur Erinnerung an diejenigen, die gelitten haben, gekämpft und umgekommen sind.

Die Stadt Warschau, 2008.“

- aus Betonplatten mit einer Breite von 25 cm mit einer zweisprachigen Inschrift aus Gusseisen MUR GETTA 1940/GHETTO WALL 1943 (deutsch: GHETTOMAUER), die sich auf den Fußwegen oder Rasen befinden und die genaue Lage der Ghettomauer anzeigen. Die Daten 1940–1943 haben eine symbolische Bedeutung und beziehen sich auf die Jahre des Bestehens des Warschauer Ghettos. Die meisten markierten Orte wurden in den Jahren 1941–1942 aus dem Ghetto ausgeschlossen, eine wurde im Dezember 1941 aufgenommen und zwei weitere noch im Januar 1942.

Vierzehn Tafeln wurden auf den speziell erstellten Betonsäulen mit einer Höhe von 230 cm platziert und auf einem Pflasterstein gestellt, weitere Tafeln befinden sich direkt an Mauern und Wänden von Gebäuden.

Die Gedenkstätten wurden zwischen April und November 2008 eröffnet.[2] Zunächst hat man nach dem Projekt 21 Denkmäler vorgesehen. Die zweiundzwanzigste Tafel wurde am 27. Januar 2010 bei den Feiern zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust an dem erhaltenen Teil der Ghettomauer in der Sienna-Straße enthüllt.[3]

Das Projekt wurde von der Stadt Warschau und dem Ministerium für Kultur und nationales Erbe (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, abgekürzt MKiDN) gefördert.[4]

Standorte der Denkmäler

- General-Władysław-Anders-Straße, an der Ecke der Świętojerska-Straße – das Denkmal erinnert an eines der wichtigsten Tore zum Ghetto, das sich in der ehemaligen Nalewki-Straße befand. Durch dieses Tor kamen um 5:30 Uhr morgens am 19. April 1943 die deutschen Truppen in Kooperation mit den lettischen und ukrainischen Truppen unter Ferdinand von Sammern-Frankenegg ins Ghetto und begegneten dem bewaffneten Widerstand der jüdischen Kämpfer.[5] Diese Kämpfe lösten den Aufstand im Warschauer Ghetto aus.

Die Gedenkplatten am Fußweg in der Nähe vom Kultur- und Wissenschaftspalast zeigen den Verlauf der Ghettomauer

Die Gedenkplatten am Fußweg in der Nähe vom Kultur- und Wissenschaftspalast zeigen den Verlauf der Ghettomauer - in der Bielańska-Straße, an der Ecke zur Antoniego-Corazziego-Straße – hier befand sich die Große Synagoge von Warschau in der Tłomackie-Straße (Wielka Synagoga na Tłomackiem) und die Hauptbibliothek der Judaistik (Główna Biblioteka Judaistyczna). Dieser Teil des Stadtviertels Śródmieście wurde am 20. März 1942 aus dem Ghetto ausgeschlossen.

- Bonifraterska-Straße, in der Nähe der Międzyparkowa-Straße – an der Kreuzung der Bonifraterska- und Żoliborska-Straße war die nordöstliche Ecke des Ghettos. Über der Przebieg-Straße, deren nördlicher Teil aus dem Ghetto ausgeschlossen war, befand sich eine Holzbrücke – einer der vier Fußwege dieser Art, die auf Befehl der Deutschen im Warschauer Ghetto errichtet wurden.[6]

- die Chłodna-Straße, an der Ecke zur Elektoralna-Straße – diese Gedenkstätte erinnert an das Gebäude des Warschauer Landesgerichts in der Leszno-Straße (Sądy Grodzkie na Lesznie (damals); heute Sąd Okręgowy w Warszawie in der „Solidarności“-Allee), das nicht Teil des Ghettos war. Das Gerichtsgebäude war ein Treffpunkt für die Menschen von den beiden Seiten der Ghettomauer und bis 1942 einer der wichtigsten Punkte der Flucht von Juden auf die arische Seite von Warschau.[7] Nach dem Krieg wurde die Biała-Straße, die von Süden zum Gerichtsgebäude führte (von der arisch geprägten Seite des Ghettos), etwa 200 Meter weiter nach Westen wieder aufgebaut.

Das Denkmal an das Warschauer Ghetto an der Ghettogrenze in der Twarda-Straße

Das Denkmal an das Warschauer Ghetto an der Ghettogrenze in der Twarda-Straße - die Chłodna-Straße, in der Nähe der Żelazna-Straße – das Denkmal erinnert an das von Leszno-, Wronia-, Grzybowska- und Żelazna-Straße begrenzten und im Dezember 1941 aus dem Ghetto ausgeschlossenen Gebiet, wodurch das abgesonderte jüdische Viertel in zwei Teile geteilt wurde. So ist das Große und Kleine Ghetto entstanden. An diesem Ort befand sich auch eines der Symbole des Holocausts: die Holzbrücke über der Chłodna-Straße, die ab 26. Januar 1942 für die Bewohner des Ghettos geöffnet war.[8]

- die Chłodna-Straße 41 – bis Dezember 1941 verlief hier die westliche Grenze des Ghettos, die entlang der Rückseite der Grundstücke in der Wronia-Straße geführt wurde. Hier befand sich auch eines der ersten Tore zum Ghetto (geöffnet bis November 1941). Im Dezember 1941 wurde dieser Teil des Stadtteils Wola von dem jüdischen Viertel ausgeschlossen und seine Grenze wurde mitten auf die Żelazna-Straße verlegt.

- Defilad Platz 1, an der östlichen Wand der Nordostecke des Kultur- und Wissenschaftspalastes (Pałac Kultury i Nauki) mit dem Theater Studio (Teatr Studio) – zwischen den Grundstücken verlief die südöstliche Grenze des Ghettos. Am 5. Oktober 1941 wurde die Ghettogrenze mitten auf die Sienna-Straße verlegt.

- Piotra-Drzewieckiego-Allee am Żelaznej-Bramy-Platz – von hier nach Westen bis zur Żelazna-Straße befand sich ein Bereich, der in das Ghetto nicht aufgenommen wurde. Er umfasste die Markthalle Mirowska (Hala Mirowska), Mirowskie-Kaserne (Koszary Mirowskie) und die Kirche des Heiligen Karl Borromäus (Kościół św. Karola Boromeusza). Die Chłodna-Straße war ein wichtiger Ost-West-Transportweg und bildete einen Korridor, der das Ghetto in zwei Teilen teilte.[9]

- Piotra-Drzewieckiego-Straße, in der Nähe der Jana-Pawła-II-Allee – die Gedenktafeln wurden an der Südwand der Einkaufshalle „Hala Mirowska“ platziert. Sie erinnern an die nördliche Grenze des Kleinen Ghettos, die entlang der Grenzmauer zwischen den Grundstücken verlief.

- Dzika-Straße, in der Nähe der Jana-Pawła-II-Allee – an diesem Ort befand sich die nordwestliche Ecke des Ghettos, nachdem die Grenze des abgesonderten jüdischen Viertels im Januar 1942 etwas nördlich in die Dzika-Straße verlegt geworden war.

Die Holzbrücke über die ehemalige Przebieg-Straße, deren Gedenkstätte sich in der Bonifraterska-Straße befindet

Die Holzbrücke über die ehemalige Przebieg-Straße, deren Gedenkstätte sich in der Bonifraterska-Straße befindet - Dzika-Straße, an der Ecke der Stawki-Straße – das Denkmal erinnert an das Tor, das ab Januar 1942 zum Umschlagplatz führte.

- die Freta-Straße 55 (von der Seite der Franciszkańska-Straße) – hier befand sich der östlichste Teil des jüdischen Viertels. Das ganze Gebiet des Stadtviertels Nowe Miasto (deutsch: Neustadt) wurde im Dezember 1941 aus dem Ghetto ausgeschlossen.

- die Młynarska-Straße, an der Mauer des jüdischen Friedhofs (neben der Grenze des Friedhofs mit dem Kaukasisch-Islamischen Friedhof – Muzułmański Cmentarz Kaukaski) – dieser Ort erinnert an den jüdischen Friedhof, dessen Mauer entlang der Młynarska-Straße und dem Powązki-Friedhof (Cmentarz Powązkowski) die nordwestliche Grenze des abgesonderten Viertels bestimmte. So verlief die Grenze des jüdischen Friedhofs bis zu seinem Ausschluss aus dem Ghetto im Dezember 1941.

Die Ghettomauer entlang der Durchgangsstraße Chłodna und die Holzbrücke zur Verbindung zweier Ghetto-Teile (geöffnet ab Januar bis August 1942)

Die Ghettomauer entlang der Durchgangsstraße Chłodna und die Holzbrücke zur Verbindung zweier Ghetto-Teile (geöffnet ab Januar bis August 1942) - die Okopowa-Straße 49/51, entlang der Mauer des jüdischen Friedhofs (von der Seite der Mordechaj-Anielewicz-Straße) – dies ist die zweite Gedenkstätte der größten jüdischen Nekropole in Warschau und des von Süden an ihr angrenzenden Stadion des Sportvereins Skra. Das Stadion war das einzige größere nicht bebaute Gebiet im Ghetto. Es wurde zu einem Ort der Einzel- und Gruppengraben und Exekutionen, woran das nahestehende Denkmal der Gemeinsamen Martyrium der Juden und der Polen erinnert. Hier wurden auch die Gefallenen des Warschauer Aufstands begraben.

- die Sienna-Straße 53 (heute der Schulhof des Henryk-Sienkiewicz-Liceums) – die Gedenkstätte der Ghettogrenze von der arischen Seite, die an der bestehenden Mauer zwischen den Grundstücken in der Sienna-Straße 53 und 55 stand. Die südliche Grenze des jüdischen Viertels wurde am 5. Oktober 1941 mitten auf die Sienna-Straße verlegt.

- die „Solidarności“-Allee zwischen dem Gebäude (Nr. 76b) der Warschauer Kammeroper (Warszawska Opera Kameralna) und dem Gebäude (Nr. 76a) des sog. Haus der Dissidenten (Dom Dysydentów), wo sich der Sitz der Gemeinde der Evangelisch-Reformierten Kirche (Kościół Ewangelicko-Reformowany) befindet – das Denkmal erinnert an die aus dem Ghetto ausgeschlossenen sog. evangelische Enklave zusammen mit der Kirche, dem Haus der Dissidenten, dem Działyński-Palast (Pałac Działyńskich), dem Evangelischen Krankenhaus (Szpital Ewangelicki) und einigen Gebäuden in der ehemaligen Mylna-Straße. Die Enklave war von allen Seiten mit einer Mauer umgeben und von der östlichen Seite mit dem arischen Viertel durch einen engen Durchgang verbunden, an der Stelle eines im September 1939 zerstörten Grundstücks in der Przejazd-Straße 5. Diese besondere Lage erleichterte den Gemeindemitgliedern und den Geistlichen die Hilfeleistung für Juden im Ghetto.[10]

Die Ghettomauer am Żelaznej-Bramy-Platz, deren Gedenkstätte sich in der Piotra-Drzewickiego-Allee befindet

Die Ghettomauer am Żelaznej-Bramy-Platz, deren Gedenkstätte sich in der Piotra-Drzewickiego-Allee befindet - Stawki-Straße, in der Nähe der Okopowa-Straße – hier verlief die Ghettogrenze entlang der südlichen Mauer der Gerberei Temler & Szwede (Fabryka Garbarska Temler i Szwede) in der Okopowa-Straße 78, die in das Ghetto nicht aufgenommen wurde.

- Świętojerska-Straße, an der Ecke der Nowiniarska-Straße – hier befindet sich der einzige erhaltene Teil der das nördliche Gebiet des Ghettos umgebenden Mauer.

- Świętokrzyska-Straße, auf dem Major-Bolesław-Kontrym-„Żmudzin“-Platz (Skwer mjr. Bolesława Kontryma „Żmudzina“) – zwischen den Grundstücken verlief die östliche Grenze des südlichen Teils des abgesonderten jüdischen Viertels. Im März 1941 wurde die Ghettomauer nach Westen in die Bagno-Straße verlegt.

- Twarda-Straße, an der Ecke der Złota-Straße – an diesem Ort befand sich die südwestliche Ecke des Ghettos und eines der ersten Tore zum Ghetto, welches ab 16. November 1940 bis 20. Januar 1941 geöffnet war.

- Żelazna-Straße 63 auf dem Gebäude der Eisenwarenfabrik „Duschik und Szolce“ (Fabryka Wyrobów Żelaznych „Duschik i Szolce“)[11] von der Seite der Grzybowska-Straße – eines der Haupttore zum Kleinen Ghetto befand sich hier.

Die Ghettomauer entlang der Grzybowska-Straße, Blick Richtung Ost aus der Kreuzung mit der Żelazna-Straße

Die Ghettomauer entlang der Grzybowska-Straße, Blick Richtung Ost aus der Kreuzung mit der Żelazna-Straße - Żelazna-Straße, an der Ecke der „Solidarności“-Allee – an der Wand des Vorkriegsgebäudes der Grundschulen (bis zur Bildungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg szkoła powszechna genannt, später umgewandelt in szkoła podstawowa) Nr. 10, 17, 56 und 119[12] in der Żelazna-Straße 88 (heute das Amt des Stadtviertels Wola in der „Solidarności“-Allee 90) befinden sich die Gedenktafeln, die an eines der Haupttore zum Ghetto an der Kreuzung der Żelazna- und der ehemaligen Leszno-Straße erinnern, als auch an das im April 1941 in das Ghetto aufgenommene Gebäude der Gemeinschaft der Weiterführenden Schule „Collegium“ (Towarzystwo Szkoły Średniej „Collegium“) in der Leszno-Straße 84, wo sich die Fakultät für die Arbeit und die Fakultät für die Statistik des Judenrats (Wydział Pracy i Wydział Statystyczny Rady Żydowskiej) befanden.[13] Das Gebäude war eine Enklave des Ghettos auf der arischen Seite. Im September 1941 wurde es mit dem abgesonderten jüdischen Viertel durch eine Holzbrücke verbunden, die auf der Höhe des ersten Stockwerks über die Ghettomauer mitten auf die Żelazna-Straße errichtet wurde.

Fußnoten

- Linia pamięci. In: Stolica. 4/2008, S. 23. ISSN 0039-1689

- Inauguracja projektu Upamiętnienia Granic Getta Warszawskiego | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski. Abgerufen am 3. Juni 2018 (englisch).

- Uciekła z getta, teraz odsłoniła tablicę. In: Życie Warszawy. (com.pl [abgerufen am 3. Juni 2018]).

- Wyborcza.pl. Abgerufen am 3. Juni 2018.

- Bernard Mark: Walka i zagłada warszawskiego getta. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1959, S. 257.

- Die drei weiteren Holzbrücken befanden sich über der Mławska-Straße, an der Kreuzung der Żelazna- und Leszno-Straße und über der Chłodna-Straße, an der Ecke der Żelazna-Straße. Siehe: Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie – przewodnik po nieistniejącym mieście. Verlag IFiS PAN, Warschau 2001, ISBN 83-87632-83-X, S. 121 (polnisch).

- Joanna Nalewajko-Kulikov: Strategie przetrwania : żydzi po aryjskiej stronie Warszawy. Wydawn. "Neriton", Warszawa 2004, ISBN 83-8897380-0.

- Marian Fuks, Mazal Holocaust Collection: Adama Czerniakowa Dziennik getta warszawskiego : 6. IX. 1939-23. VII. 1942. 1. Auflage. Państwowe Wydawn Nauk, Warszawa 1983, ISBN 83-01-05094-2.

- Jacek Leociak: Spojrzenia na warszawskie getto. 1. Auflage. Warszawa 2011, ISBN 978-83-62020-26-3.

- Barbara Stahlowa: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (Informator). Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, Warszawa 2009, S. 3.

- Michał Krasucki: Warszawskie dziedzictwo postindustrialne. 1. Auflage. Fundacja "Hereditas", Warszawa 2011, ISBN 978-83-931723-5-1.

- Kapela Praska (Musical group): Warszawa między wojnami : opowieść o życiu stolicy 1918-1939. 1. Auflage. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2009, ISBN 978-83-61253-51-8.

- Jacek Leociak: Spojrzenia na warszawskie getto. 1. Auflage. Warszawa 2011, ISBN 978-83-62020-26-3.