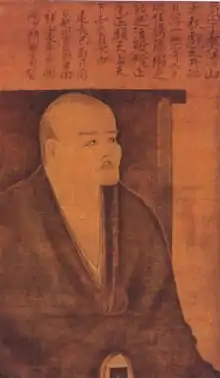

Dōgen

Dōgen Zenji (japanisch 道元 禅師 Dōgen Zenji – Meister Dōgen;希玄, 永平), auch Kigen oder nach dem von ihm gegründeten Tempel Eihei (* 26. Januar 1200 in Uji; † im Spätsommer 1253 in Kyōto), war ein Lehrer des japanischen Zen-Buddhismus und einflussreicher Abt. Er übertrug die Chan-Schule mit der rituell und kollektiv geübten Sitzmeditation Zazen aus China nach Japan. Da er die Anerkennung als Meister von einem Patriarchen der Caodong-Richtung erhielt, gilt er als der erste japanische Patriarch des sog. Sōtō-Zen, doch betrachtete er sich nicht als Gründer einer neuen „Sōtō-Sekte“, sondern als Erneuerer der ursprünglichen, authentischen Buddha-Lehre, die er auf einer Chinareise entdeckt zu haben meinte.

Leben

Kindheit

Dōgen wurde am 26. Januar 1200 geboren, wahrscheinlich in Kobata, das heute zur Stadt Uji südlich von Kyōto gehört.[1] Sein Vater war Michichika Koga (oder Kuga), ein Nachkomme des Tennō Murakami; seine Mutter Ishi war eine Nebenfrau seines Vaters.[2] Michichika gehörte zur Sippe der Minamoto (Genji), die seit 1185 politisch, militärisch und wirtschaftlich im japanischen Kaiserreich eine führende Rolle spielte. Allerdings waren die Zweige der Minamoto-Sippe untereinander zerstritten. 1192 setzte sich Minamoto no Yoritomo durch und errichtete eine Militärregierung (Bakufu) in Kamakura, wodurch der Kaiser weitgehend entmachtet wurde. Dōgens Vater war der Hauptgegner dieses Machthabers; er wollte die Macht für das Kaisertum zurückgewinnen, um sie dann faktisch selbst auszuüben. 1198 gelang es ihm, seinen noch unmündigen Enkel Tsuchimikado zum Kaiser zu machen. Somit war Dōgen ein Onkel dieses Kaisers, der bis 1210 regierte, wobei zunächst Dōgens Vater am Hof in Kyōto die dominierende Stellung einnahm. Zu einer drastischen Änderung der Lage kam es jedoch, als Michichika 1202 starb. Nun konnte sich die Gegenpartei in Kyōto durchsetzen. Die Witwe des verstorbenen Machthabers, Ishi, musste mit ihrem zweijährigen Sohn Dōgen den Hof verlassen und sich nach Kobata zurückziehen, wo ihre Eltern ein Landgut besaßen. Sie starb im Winter 1207, so dass Dōgen als Vollwaise zurückblieb.

Wie Dōgen selbst mitteilt, stellte der Tod seiner Mutter in seinem Leben einen Wendepunkt dar. Nachdem er schon vorher eine Neigung zum Mönchsleben verspürt hatte, war ihm nun die Vergänglichkeit aller Dinge so deutlich vor Augen getreten, dass er eine endgültige Entscheidung in diesem Sinn fällte. Sein Onkel Moro-ie, der ihn adoptieren und für das Leben eines Aristokraten gewinnen wollte, konnte ihn nicht umstimmen. Heimlich verließ er das Haus in Kobata und begab sich zum Berg Hiei (Hiei-zan), wo sich das berühmte Tempelzentrum der Tendai-Richtung befand. Am Fuß des Berges lebte der Mönch Ryōkan, ein Bruder von Dōgens Mutter. An diesen Onkel wandte er sich mit der Bitte um Unterstützung seines Plans, Tendai-Mönch zu werden. Ryōkan gab ihm eine Empfehlung mit. Eines der Klöster des Berges nahm ihn auf. Im Frühjahr 1213 legte er die Bodhisattva-Gelübde ab.[3] Erst bei diesem Anlass erhielt er den Namen Dōgen („Ursprung des Weges“) als Mönchsnamen.[4]

Erste Lehrzeit

Als Tendai-Mönch studierte Dōgen die buddhistischen Schriften und wurde von gelehrten Mönchen unterrichtet. Allerdings war das Leben auf dem Berg Hiei damals nicht mehr hauptsächlich von religiösen Zielen geprägt, sondern von heftigen Machtkämpfen zwischen Mönchsgruppen. Die führenden Mönche stammten aus Geschlechtern der Hofaristokratie, die einen Teil ihrer männlichen Nachkommen in Klöstern unterzubringen pflegte. Daher wurden die Konflikte der Adelsfamilien auch in den Mönchsgemeinschaften gewaltsam ausgetragen; manche Mönche waren bewaffnet und fungierten als Soldaten. Es bestanden starke Spannungen zwischen den Gemeinschaften von Mii-dera und Enryaku-ji, deren Abtsposten machtpolitische Schlüsselstellungen waren; daher pflegte die Neubesetzung dieser Posten zu Auseinandersetzungen zu führen. Neben persönlichen Rivalitäten hatten auch religiöse Meinungsverschiedenheiten Gewalttätigkeiten zur Folge. Für Dōgen war ein Klosterleben unter solchen Umständen nicht akzeptabel, daher verließ er den Berg Hiei schon 1214.[5]

Damals beschäftigte sich Dōgen mit der Buddha-Natur. Nach der Überzeugung der Mahayana-Buddhisten ist die Buddha-Natur allen Menschen angeboren. Dabei stellte sich für Dōgen die Frage, warum ein Entschluss und Übungen nötig sind, um etwas zu erreichen, was eigentlich von Natur aus immer schon gegeben ist. Diese Frage konnte ihm der Abt Kōin von Mii-dera nicht befriedigend beantworten. Kōin empfahl ihm, sich an den Abt Eisai des Klosters Kennin-ji in Kyōto zu wenden. Eisai hatte als einer der Ersten das Zen (chinesisch Chan) aus China nach Japan gebracht. Ob Dōgen noch Gelegenheit hatte, den Rat Kōins zu beherzigen, ist unklar, denn Eisai starb schon 1215. Helfen konnte ihm jedenfalls Eisais Dharma-Nachfolger Myōzen (1184–1225), den er 1217 zu seinem Ratgeber machte und dessen Gemeinschaft er sich anschloss. Die beiden Mönche fassten den Entschluss, in China nach der authentischen Buddha-Lehre zu suchen. Zunächst konnten sie ihren Plan aber wegen des in Japan herrschenden Bürgerkriegs zwischen dem Kaiserhaus und der Militärregierung nicht verwirklichen. Erst als der militärische Konflikt zugunsten der Militärregierung entschieden war, konnten sie im Frühjahr 1223 in See stechen. Sie landeten in der Hangzhou-Bucht.

Aufenthalt in China

Dōgen blieb vier Jahre in China und suchte eine Anzahl von Chan-Klöstern auf, in denen er sich an den Übungen der Mönche beteiligte. Dabei suchte er stets nach der authentischen Lehre des Shakyamuni-Buddha. Zu diesem Zweck pflegte er sich jeweils nach der Überlieferungslinie zu erkundigen, um herauszufinden, ob er es mit Äbten zu tun hatte, die ihre Traditionskette lückenlos bis zum Gründer des Buddhismus zurückverfolgen konnten. Als Myōzen 1225 starb, plante Dōgen eine vorzeitige Rückkehr nach Japan, da er trotz aller Bemühungen nicht gefunden hatte, was er suchte. Er entschied sich dann aber, einen weiteren Versuch zu unternehmen, als 1225 der Meister Tendō Nyojō (chinesisch Tiantong Rujing 天童如浄, 1163–1228), der zur Caodong-Linie des Chan zählte, Abt eines Chan-Klosters auf dem Berg Tiantong-shan (japanisch Tendōsan) wurde. Nyojō nahm den Japaner als Schüler an. Zwei Jahre blieb Dōgen bei seinem neuen Meister. In dieser Zeit wurde ihm ein fundamentales Erlebnis zuteil, das für ihn die Erfahrung der Buddha-Natur war (Satori). Es geschah plötzlich, als der Meister während der Meditation einem schläfrigen Mönch einen Schlag versetzte und rief: „Leib und Seele fallen ab“ (chinesisch Shēnxīn tuōluò, japanisch shinjin datsuraku). Diese Worte charakterisieren das, was sich aus der Sicht des Betroffenen bei einer solchen Erfahrung der Buddha-Natur ereignet. Mit dem Begriff shin, der mit „Seele“, „Herz“ oder „Geist“ übersetzt wird, sind dabei im Buddhismus mentale Funktionen gemeint, nicht etwa eine immaterielle Substanz im Sinne des abendländischen Substanz-Begriffs. Nyojō anerkannte die Echtheit des Erlebnisses seines Schülers. Nun konnte Dōgen nach Erreichung seines Ziels nach Japan zurückkehren.[6]

Rückkehr nach Japan und Klostergründung

Bei seiner Rückkehr im Jahr 1227 brachte Dōgen die Urne seines in China verstorbenen Gefährten Myōzen mit, damit sie in dessen Kloster Kennin-ji rituell bestattet werden konnte. Ansonsten gehörten zu seinem Gepäck aber keine kulturellen und religiösen Güter, wie sie japanische Reisende aus China mitzubringen pflegten. Vielmehr kam er, wie er selbst feststellte, „mit leeren Händen“. Das einzige Gut, das er mit sich führte, war die Belehrung, die er bei Nyojō empfangen hatte, insbesondere seine Kenntnis des Zazen (Praxis der gegenstandslosen Sitzmeditation), der er die entscheidende Erfahrung seines Lebens verdankte.

Gleich nach seiner Rückkehr ins Kloster Kennin-ji begann Dōgen mit der Verbreitung der Lehre, die er in China studiert hatte. Mit der Radikalität seines neuen Gedankenguts erregte er bei den Mönchen von Kennin-ji und besonders bei denen vom Berg Hiei Anstoß; man sah darin eine Herausforderung für das traditionelle Mönchtum und dessen Gepflogenheiten. Da der Buddhismus aus China nach Japan gelangt war und die chinesischen Äbte traditionell angesehener waren als die japanischen, konnte Dōgen, der sich auf seinen chinesischen Meister berief, mit beträchtlicher Autorität auftreten, was den Konflikt verschärfte. 1230 zog sich Dōgen aus Kennin-ji zurück, um in Fukakusa (Fushimi, heute ein Stadtteil von Kyōto) sein Konzept konsequent zu verwirklichen. Er gründete 1233 den Tempel und das Kloster Kōshō-(Hōrin)-ji mit dem ersten Zendō (Zen-Halle) nach chinesischem Vorbild in Japan. Dort wurde ausschließlich Zazen praktiziert.

Nun wurde Dōgens Lehre sehr populär. Ganze Mönchsgruppen, teils sogar samt ihrem Abt, schlossen sich seiner Klostergemeinschaft an. Unter den Mönchen zeichnete sich besonders Ejō aus, den Dōgen zu seinem Sekretär machte. Ejō kam 1234 zu Dōgen und blieb in den folgenden zwei Jahrzehnten bis zum Tod des Meisters dessen engster Mitarbeiter.

Dōgens Erfolg veranlasste seine Gegner, die Tendai-Mönche, zu massivem Vorgehen gegen ihn. Den Anlass dazu bot seine Schrift Gokuku-Shōbōki („Abhandlungen über die Beschützung des Landes durch das rechte Dharma“), die nicht erhalten geblieben ist. Dort empfahl er Zazen als rechte Form der buddhistischen Praxis für das ganze Land Japan. Die Tendai-Mönche legten diese Schrift dem Kaiserhof zur Prüfung vor und erreichten, dass die darin vertretene Auffassung als irrig und schädlich verurteilt wurde. Dies war wohl einer der Gründe dafür, dass Dōgen nun einen größeren Abstand zum Hof von Kyōto suchte. Er verließ 1243 das Kloster Kōshō-ji, das er gegründet hatte, und unternahm einen Neuanfang in den Bergen der Provinz Echizen.[7]

Letzter Lebensabschnitt im Eihei-ji

Dōgen folgte einer Einladung des Adligen Yoshishige Hatano, der ihn bei der Neugründung einer Mönchsgemeinschaft in Echizen großzügig unterstützte. Dank diesem Gönner und der Förderung durch weitere Helfer konnte er schon 1244 seinen neuen Zen-Tempel eröffnen. Er gab der Anlage, die vorher als Daibutsu-ji bekannt war, den Namen Eihei-ji („Ewiger Friede“). Mit diesem Namen nahm er auf die Epoche der chinesischen Geschichte Bezug, in welcher der Buddhismus erstmals von Indien nach China gelangt war. Der Eihei-ji wurde noch zu seinen Lebzeiten mit Unterstützung seiner Laienanhänger weiter ausgebaut. Außer der Zen-Halle übernahm Dōgen auch andere Einzelheiten des Klosteraufbaus und der Organisation des Klosterlebens aus China. Ab 1248 führte er nicht mehr den Namen Dōgen, den er als Tendai-Mönch erhalten hatte, sondern nannte sich Kigen.

Den Rest seines Lebens widmete Dōgen der Leitung seiner neuen Gemeinschaft. Nur einmal, im Jahr 1247, verließ er sie, um in Kamakura am Hof des dortigen Shikken (Regenten) Hōjō Tokiyori die Zazen-Lehre zu verbreiten. Der Regent zeigte sich für die Bestrebungen des Abtes sehr aufgeschlossen, doch lehnte dieser die Vorschläge Tokiyoris ab und verließ schon nach etwa sieben Monaten Kamakura. Die Gründe dafür sind nicht genau überliefert, können aber aus den Angaben der Quellen erschlossen werden.[8] Dōgen vertrat die Auffassung, die Regierungsgewalt solle nicht beim Bakufu, der Militärregierung, liegen, sondern dem Kaiserhaus zurückgegeben werden. Daher war seine politische Überzeugung derjenigen Tokiyoris diametral entgegengesetzt. Hinzu kam, dass der Regent auch Mönche an seinen Hof einlud und begünstigte, die andere Richtungen des Buddhismus vertraten, welche Dōgen als nicht authentisch ablehnte. Dōgen wollte einer Verfälschung seiner Lehre durch Vermischung mit diesen Richtungen vorbeugen. In diesem Punkt war er kompromisslos gesinnt; den Mönch Gemmyō, der für die Annahme der Vorschläge des Regenten eintrat, jagte er davon.

1250 erkrankte Dōgen und musste daraufhin seine Tätigkeit im Kloster einschränken. Nachdem sich sein Zustand 1252 verschlechtert hatte, ernannte er im Sommer 1253 seinen Vertrauten Ejō zu seinem Nachfolger als Abt des Eihei-ji und begab sich nach Kyōto, um ärztliche Hilfe zu suchen. Dort ist er im Spätsommer 1253 gestorben.

Werke

Dōgens erstes Werk war das Hōkyōki, in dem er Dialoge zwischen ihm und seinem chinesischen Meister im Zeitraum von 1225 bis 1227 aufzeichnete. Es wurde erst nach seinem Tod in seinem Nachlass gefunden und im 18. Jahrhundert veröffentlicht. Das zweite war das Fukanzazengi („Empfehlung des Zazen für alle“), das er wohl bald nach seiner Rückkehr aus China 1227 verfasste und später überarbeitete. Eine von ihm selbst geschriebene Handschrift (Autograph) mit dem Datum des 15. Juli 1233 ist erhalten; ihr Text unterscheidet sich erheblich von der verbreiteten Fassung, bei der es sich um eine spätere Version handelt. In dieser Schrift fasst Dōgen seine Meditationsgrundsätze zusammen. 1231 begann er sein Hauptwerk, das Shōbōgenzō („Die Schatzkammer der Erkenntnis des wahren Dharma“), eine Sammlung von Predigten und Abhandlungen. An diesem Werk arbeitete er zwei Jahrzehnte lang; noch in seinem Todesjahr war er damit beschäftigt. Es war nicht nur für Mönche gedacht, sondern sollte auch für Laien verständlich sein. Ejō war an der Abfassung beteiligt. Den Anfangsteil des Shōbōgenzō bildet das Bendowa, das die Grundprinzipien der buddhistischen Praxis zusammenfasst. Dōgen plante hundert Kapitel, doch hinderte ihn der Tod an der Fertigstellung. Verschiedene Fassungen sind erhalten, darunter die heute verbreitetste in 95 Kapiteln, die das Material in chronologischer Ordnung präsentiert; der Autor wollte jedoch eine Gliederung nach inhaltlichen Gesichtspunkten.

Wahrscheinlich 1234 schrieb Dōgen das Eihei shoso gakudō-yōjinshū („Vorsichtsmaßnahmen für das Studium des Weges“), das 1357 publiziert wurde. 1237 verfasste er das Tenzō-kyōkun („Vorschriften für den Küchenaufseher“); darin mahnt er zur Achtsamkeit im Küchendienst, den er als wichtige Übung betrachtet. Sein nächstes Werk, das Taidaiko-goge-jarihō oder Taidaiko no hō („Regeln für die Ehrerbietung gegenüber Vorgesetzten“), entstand 1244; es besteht aus Regeln für das Verhalten von Untergebenen gegenüber Vorgesetzten. Im Zeitraum von 1244 bis 1246 schrieb er das Bendōhō („Regeln für die Praxis des Weges“), das Vorschriften für den Alltag der Mönche enthält. 1246 zeichnete er die Regeln für die sechs Verwalter (chiji) des Klosters Eiheiji auf; dieses Werk heißt Nihonkoku Echizen Eiheiji chiji-shingi („Anweisungen für die Verwalter von Eiheiji“). Nach 1246 behandelte er im Fushukuhampō („Regeln für die Einnahme der Mahlzeiten“) die Tischsitten. 1249 verfasste Dōgen das Kichijōzan Eiheiji shuryō-shingi („Regeln für den Studierbereich von Eiheiji“), worin er das Verhalten im shuryō, der Klosterbibliothek, regelte. Außerdem verfasste Dōgen Zen-Lyrik. Erst nach seinem Tod wurde die Sammlung Dōgen oshō kōroku angelegt, die Predigten und Aussprüche des Meisters enthält.[9]

Lehre

Ein Hauptmerkmal von Dōgens Lehre besteht darin, dass er Zazen, die im Lotossitz auszuführende gegenstandslose Meditation, für den allein authentischen Weg im Buddhismus hält, also jede Vermischung mit anderen Praktiken ablehnt. Übungen anderer Richtungen betrachtet er als nutzlos oder sogar schädlich. Damit wendet er sich scharf gegen die in Japan traditionell verbreitete Neigung zum Synkretismus (Vermischung unterschiedlicher Lehren bzw. parallele Ausübung verschiedenartiger Praktiken). Besonders heftig kritisiert er die populäre Praxis des Nembutsu (oft wiederholte Anrufungen Buddhas als Erlösungsweg); darüber schreibt er, die Anrufungen seien nur „Bewegungen mit dem Mund“ und ebenso nutzlos wie das Quaken der Frösche.[10]

Dōgen empfiehlt Zazen für Mönche ebenso wie für Laien. Das in westlicher Terminologie „Erleuchtung“ genannte Erlebnis (buddhistisch Bodhi) besteht als Ereignis darin, dass plötzlich „Leib und Geist abfallen“ in dem Sinne, wie es Dōgen selbst in China erlebt hat. Er betont jedoch nachdrücklich, dass es sich dabei nicht um ein Ziel handelt, dessen künftige Erreichung auf dem Weg der Meditation angestrebt wird. Vielmehr soll die Zazen-Übung so aufgefasst werden, dass sie selbst mit dem Ziel identisch ist. Der Übende hat davon auszugehen, dass er allein durch das korrekte Einnehmen der Sitzhaltung und Beachtung der einschlägigen Meditationsregeln bereits am Ziel ist. Damit richtet sich seine Aufmerksamkeit nicht mehr auf ein für die Zukunft erhofftes Ereignis, sondern ausschließlich auf die Gegenwart. Beim Üben geht es nicht nur um die Zeit, die der Meditierende in der Meditationshaltung verbringt, sondern um den gesamten Alltag, denn nach Dōgens Überzeugung ist der Alltag der Weg. Daher beschreibt er die korrekte Ausführung der alltäglichen Verrichtungen der Mönche detailliert; jeder Augenblick soll vom Dharma bestimmt sein.

Anfangs war Dōgen der Ansicht, Mönche und Laien seien gleichermaßen qualifiziert, auf dem Weg des Buddha Befreiung von den Illusionen zu erlangen. Außerdem verwarf er die verbreitete Lehre, man befinde sich in einer Zeit der Dekadenz, in der das Dharma nicht mehr das gleiche sei wie in der Epoche des historischen Buddha; er weigerte sich, das buddhistische Erwachen von äußeren Umständen wie dem Zeitalter, in dem man lebt, abhängig zu machen. Diese Position vertrat er im Bendōwa. In der Spätphase seines Schaffens beurteilte er aber die Chancen von Laien skeptisch und gelangte zur Überzeugung, dass Entsagung, wie sie von den Mönchen geübt wird, unerlässlich sei.

Von besonderer Bedeutung ist für Dōgen allerdings die Dimension der Sprache für die zen-buddhistische Praxis.[11] Darauf hat bereits Kim aufmerksam gemacht.[12] In der Auseinandersetzung mit Dōgens Shōbōgenzō lässt sich nicht nur ein ungewöhnlicher Schreibstil herausarbeiten, der zwischen den Dimensionen des Diskursiven und Präsentativen oszilliert,[13] sondern auch eine der Mystik angenäherten Lesart Dōgens unterminiert: "Dōgens Verhältnis zur Sprache wandelt sich [...] von einem bloß praktischen Mittel der Kommunikation hin zu ihrer affirmativen Theoretisierung, wenn er die Idee einer allumfassenden Artikulation von Welt durch Sprache formuliert."[14]

Quellen und Rezeption

Dōgens Schüler und Nachfolger Ejō verfasste das Werk Shōbōgenzō Zuimonki, in dem er zahlreiche Begebenheiten aus Dōgens Leben, Ansprachen und Dialoge des Meisters überliefert; wegen der Originaltexte Dōgens, die es enthält, wird es mitunter zu dessen Werken gezählt und Ejō als Herausgeber betrachtet. Da Ejō dank der langjährigen engen Zusammenarbeit mit seinem Meister vorzüglich informiert war, stellen seine Angaben eine Quelle von hohem Wert dar. Eine wertvolle Quelle ist auch die Biografie Dōgens, die Kenzei, einer seiner Nachfolger als Abt von Eihei-ji, im 15. Jahrhundert verfasste (Eihei kaisan gogyōjō, „Bericht über die Tätigkeiten des Gründers von Eihei-ji“). Die späteren Darstellungen hängen von Kenzeis Bericht ab.

In den Jahrhunderten nach Dōgens Tod beschränkte sich das Interesse an seinem Werk weitgehend auf die Zen-Mönche, die seiner Richtung folgten. Erst ab den 1920er-Jahren kam es in Japan zu einer Wiederentdeckung seiner Schriften und zu einer intensiven Auseinandersetzung mit seiner Lehre, wobei Watsuji Tetsurō eine Pionierrolle spielte. Oft wurden Vergleiche mit europäischer Philosophie – vor allem der Existenzphilosophie – angestellt. Besonders Tanabe Hajime (1885–1962) und Keiji Nishitani (1900–1990) bemühten sich intensiv um eine moderne Neuinterpretation des Zazen im Sinne Dōgens und deren Begründung auch in Auseinandersetzung mit europäischen Denkweisen.[15]

Der Eihei-ji stellt heute zusammen mit dem Sōji-ji einen der beiden Haupttempel der sog. Sōtō-Schule in Japan dar, die Linie des Eihei-ji ist jedoch traditionell kleiner als die des Soji-ji.

Übersetzungen

- deutsch

- Eihei Dōgen Zenji: Shōbōgenzō. Der Schatz des wahren Dharma. Gesamtausgabe, Angkor Verlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-936018-58-5 (enthält auch die zweibändige Ausgabe, die bei Theseus erschienen war)

- Dōgen: Shōbōgenzō: ausgewählte Schriften: anders Philosophieren aus dem Zen. Übersetzt, erläutert und hrsg. von Ryōsuke Ōhashi und Rolf Elberfeld. Frommann-Holzboog, Stuttgart 2006 (sorgfältige Auswahlübersetzung mit nützlichen Erläuterungen; Rezension online (PDF-Datei; 64 kB))

- Dôgen Zenji: Sanshôdôei. Zen-Gedichte. Deutsch von Taro Yamada und Guido Keller. Angkor Verlag 2014. E-Book (Kindle).

- Meister Dōgen: Shobogenzo. Die Schatzkammer des wahren Dharma-Auges. 4 Bände, Kristkeitz, Heidelberg-Leimen 2001–2008 (sorgfältige Übersetzung mit ausführlicher Kommentierung)

- Meister Dōgen: Shōbōgenzō Zuimonki. Kristkeitz, Heidelberg-Leimen 1997, ISBN 3-932337-68-9

- Eihei Dōgen: Shōbōgenzō Zuimonki. Unterweisungen zum wahren Buddha-Weg, aufgezeichnet von Koun Ejō, hrsg. von Shohaku Okumura. Theseus Verlag, Zürich und München 1992, ISBN 3-85936-055-8 (Übersetzung aus dem Englischen unter Heranziehung des japanischen Originaltextes)

- Christian Steineck: Leib und Herz bei Dōgen. Übersetzung und theoretische Rekonstruktion. Academia, St. Augustin 2003 (enthält eine Kurzbiographie Dōgens sowie kommentierte Übersetzungen von „Shinjin gakudō“ und „Sokushin zebutsu“)

- Eihei Dōgen Zenji: Eihei Kōroku. Angkor Verlag, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-936018-59-2

- Herbert Elbrecht (Hrsg.): Dōgen-Zen. Kleine Schriften der Sōtō-Schule. Theseus-Verlag, Zürich und München 1990, ISBN 3-85936-040-X (enthält S. 23–45 eine von Heinrich Dumoulin angefertigte deutsche Übersetzung von Dōgens Fukanzazengi)

- englisch

- Taigen Daniel Leighton (Hrsg.): Dōgen's Pure Standards for the Zen Community. A Translation of the Eihei Shingi. State University of New York Press, Albany 1996, ISBN 0-7914-2709-9

- Gudo Wafa Nishijima, Chodo Cross (Hrsg.): Master Dogen's Shobogenzo. 4 Bände, Windbell, London 1994–1999

- französisch

- Hoang-Thi-Bich (Hrsg.): Étude et traduction du Gakudôyôjin-shû. Recueil de l'application de l'esprit à l'étude de la voie du maître de Zen Dogen. Droz, Genève 1973

Literatur

- Steven Heine: Dôgen casts off 'what'? An analysis of Shinjin Datsuraku. Journal of the International Association of Buddhist Studies 9: 53-70.

- Carl Bielefeldt: Dōgen's Manuals of Zen Meditation. University of California Press, Berkeley 1988, ISBN 0-520-06835-1

- Cleary, Thomas. Rational Zen: The Mind of Dogen Zenji. Boston: Shambhala Publications, Inc., 1992. ISBN 0-87773-973-0.

- Heinrich Dumoulin: Geschichte des Zen-Buddhismus. Band 2: Japan. Francke, Bern 1986, ISBN 3-317-01596-9, S. 41–114

- Rolf Elberfeld: Auf Bootsfahrt mit Dōgen. Zen und Philosophie. In: Karl Baier (Hrsg.): Handbuch Spiritualität. Zugänge, Traditionen, interreligiöse Prozesse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-534-16911-5, S. 292–302 (online)

- Steven Heine: Did Dōgen Go to China? What He Wrote and When He Wrote It. Oxford University Press, Oxford 2006, ISBN 978-0-19-530570-8 (grundlegende Studie zur Biografie und zur Entstehungsgeschichte der Werke)

- Hee-Jin Kim: Dōgen Kigen, Mystical Realist. 2. Auflage, University of Arizona Press, Tucson 1987, ISBN 0-8165-1025-3

- S. Noma (Hrsg.): Dōgen. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 289.

- Takashi James Kodera: Dogen's Formative Years in China. An Historical Study and Annotated Translation of the Hōkyō-ki. Routledge & Kegan Paul, London 1980, ISBN 0-7100-0212-2

- William R. LaFleur (Hrsg.): Dōgen Studies. University of Hawaii Press, Honolulu 1985, ISBN 0-8248-1011-2

- Johannes Laube: Zen-Meister Dōgen (1200–1253) – seine Bedeutung für das zeitgenössische und für das moderne Japan. In: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 71, 1987, S. 121–136 (gute Zusammenfassung)

- Ralf Müller: "Dōgens Sprachdenken: Historische und symboltheoretische Perspektiven (Welten der Philosophie)". Verlag Karl Alber, Freiburg 2013, ISBN 978-3495486108.

- Joan Stambaugh: Impermanence Is Buddha-nature. Dōgens Understanding of Temporality. University of Hawaii Press, Honolulu 1990, ISBN 0-8248-1257-3

- Christian Steineck: Dōgen – die Verweigerung einfacher Wahrheiten. In: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 24, 1999, S. 183–196

- Christian Steineck, Guido Rappe, Kōgaku Arifuku (Hrsg.): Dōgen als Philosoph. Harrassowitz, Wiesbaden 2002, ISBN 3-447-04578-7

- Rezeption

- Keiji Nishitani: Was ist Religion?, übersetzt von Dora Fischer-Barnicol. Insel, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-458-34429-2 (erläutert ein auf Dōgens Lehre fußendes modernes Konzept)

- Rolf Elberfeld: Zeit und Denken. Dōgens Bedeutung für ein Philosophieren der Gegenwart. In: Walter Schweidler (Hrsg.): Zeit: Anfang und Ende. Academia Verlag, St. Augustin 2004, ISBN 3-89665-306-7, S. 123–144 (online)

Weblinks

- Literatur von und über Dōgen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- http://dogensangha.org/Dogen: Genjokoan (PDF-Datei; 22 kB)

- Das Antaiji, ein japanisches Zen-Kloster in der Tradition Dogens. Die Homepage bietet viele Texte Dogens an.

- Dogen Sangha Berlin Blog

Anmerkungen

- Zur Bestimmung von Geburtsort und Geburtstag siehe Laube (1987) S. 123; Oliver Göbel: Das Samâdhi bei Zen-Meister Dôgen, Neuried 2001, S. 49.

- Göbel (2001) S. 49.

- Laube (1987) S. 124.

- Göbel (2001) S. 50f.

- Laube (1987) S. 124f.

- Zum China-Aufenthalt siehe Laube (1987) S. 125f.

- Zu verschiedenen möglichen Gründen für diesen Schritt Dōgens siehe Laube (1987) S. 128.

- Für Einzelheiten siehe Laube (1987) S. 129f., Göbel (2001) S. 352.

- Eine Übersicht über die Werke bietet Hee-Jin Kim (1987) S. 234–237.

- Zu Dōgens Kritik am Nembutsu siehe Göbel (2001) S. 331.

- Vgl. Müller (2013) für eine umfassende Analyse ausgehend vom Ausdruck jap. dōtoku 道得 mit dt. Übersetzung des gleichnamigen Faszikels.

- Vgl. Kim (1987).

- Vgl. Müller (2013)

- Müller (2013) S. 267.

- Göbel (2001) S. 58–60.