Ceropegia cumingiana

Ceropegia cumingiana ist eine Pflanzenart aus der Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse (Asclepiadoideae). Es ist die größte (längste) Art der Gattung Ceropegia. Sie hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet in Südostasien und Nordaustralien.

| Ceropegia cumingiana | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ceropegia cumingiana | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Ceropegia cumingiana | ||||||||||||

| Decne. |

Beschreibung

Vegetative Merkmale

Ceropegia cumingiana ist eine windende oder schlingende, ausdauernde, krautige Pflanze, die bis 10 m lang wird. Sie besitzt weiße, spindelförmige, fleischige Wurzeln, die bis etwa 15 cm lang werden können (bei einem Durchmesser von 1 bis 3 mm). Der Milchsaft ist klar. Die Triebe sind hellgrün und kahl und haben einen Durchmesser bis zu 5 mm.

Die dünnen, weichen und gegenständigen Blätter sind gestielt, die Blattstiele messen 2,5 bis 4 cm in der Länge und haben einen Durchmesser von 1 bis 2 mm. Die Blattspreiten sind eiförmig, elliptisch bis lanzettlich und am Ende je nach Blattform mehr oder weniger stark zugespitzt, 2 bis 13 cm lang und 1,5 bis 7 cm breit. Die Basis ist gerundet oder herzförmig. Zwei bis vier Colleter (kleine Drüsen) sitzen auf der Oberseite der Mittelrippe nahe dem Übergang zum Stiel. Die Stiele sind auf der Oberseite mit einer Längsrinne versehen.

Blütenstand und Blüten

Die gestielten, doldenartigen Blütenstände bilden sich nahe dem Vegetationskegel eines Triebes in den Nodien. Sie sind ein- bis mehrblütig (bis zu 20 Blüten), der Schaft ist bis zu 80 mm lang und 1 mm dick. Die Blütenstiele sind 15 bis 22 mm lang und haben einen Durchmesser von 1,5 mm. Sie sind kahl, hellgrün und purpurn gefleckt.

Die etwas fleischigen Kelchblätter sind etwa 3 bis 3,5 mm lang und 1 mm breit. Die Blütenkronen sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Klon 1,5 bis 3 cm hoch. Die Kronblätter sind auf etwa 2/3 bis 3/4 ihrer Länge zu einer außen kahlen Kronröhre verwachsen. Diese ist 12 bis 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 3 bis 6 mm. Die Basis der Kronröhre ("Kessel") ist leicht aufgebläht und hat im unteren Teil einen Durchmesser von 3 bis 6 mm. Die gerade bis gebogene Kronröhre erweitert sich trichterförmig zum oberen Ende hin und erreicht dort eine Weite von 8 bis 15 mm. Sie ist im unteren Teil cremefarben, dann bilden sich zunächst senkrechte purpurfarbene Streifen, die rasch breiter werden; der trichterförmige obere Teil ist insgesamt purpurfarben oder rötlich. Die Kronblattzipfel sind 10 bis 12 mm lang und 6 bis 7 mm breit. Sie sind an den Spitzen miteinander verbunden. Die beiden Hälften der Zipfel sind entlang der Mittelachse nach außen gebogen. Die Kronblattzipfel sind im unteren Teil bräunlich-purpurfarben (dieser Bereich kann auch fehlen), dann folgt ein unterschiedlich breiter, horizontal verlaufender weißlich-cremefarben Streifen, oft mit purpurfarbener Tönung. Dieser geht oft in einen sehr schmalen gelblichen Bereich über, der obere Teil ist rotbraun. Die Nebenkrone ist 3,5 bis 4 mm hoch bei einem Durchmesser von 3,5 bis 5 mm. Die interstaminalen (oder äußeren) Nebenkronblattzipfel sind taschenförmig, stehen aufrecht und messen 2,5 mm in der Länge und 3,5 mm in der Breite. Sie sind am oberen Rand in der Mitte eingeschnitten. Die Innenseite ist mit weißen und kastanienbraunen Haaren bedeckt. Die staminalen (oder inneren) Nebenkronblattzipfel sind 1,5 bis 2 mm lang, stehen aufrecht und haben eine Dicke von 0,5 mm.

Die Antheren sind sitzend und etwa 1 mm breit und ebenso hoch. Es sind zwei Polinia pro Staubblatt vorhanden. Der Griffelkopf ist am oberen Ende flach.

Früchte und Samen

Die Balgfrüchte sind gewöhnlich paarig ausgebildet (aus einer Blüte), können aber auch einzeln stehen. Die Einzelfrucht ist lang-spindelförmig, die Länge beträgt 16 bis 26 mm, der Durchmesser (oder die Dicke) 4 bis 5 mm. Die Samen sind 10 bis 12 mm lang mit einem verdickten Rand. Die weißen Haarschöpfe werden 25 bis 40 mm lang.

Ähnliche Arten

Ceropegia cumingia ist nahe mit Ceropegia lucida Wall. verwandt. Beide Arten wurden von H. Huber in die Section Hylopegia H.Huber gestellt. Bei beiden Arten sind die vegetativen Teile der Pflanze vollkommen kahl. Dieses Merkmal haben sie jedoch mit den Arten der Sektion Janthina (Ceropegia thwaitesii Hook., Ceropegia elegans Wall. und Ceropegia madagascariensis Decne.) gemeinsam. Diese drei Arten unterscheiden sich jedoch durch die viel weniger stark aufgeblähte Basis ("Kessel"). Ceropegia lucida unterscheidet sich durch die unterschiedlich gestalteten Kronblattzipfel; stark keilförmig zugespitzt und spatelförmig am oberen Ende dagegen länglich-eiförmig bei Ceropegia cumingiana.

Geographische Verbreitung und Ökologie

Die Art hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet das von den Philippinen und Vietnam im Norden über Malaysia, Borneo, Indonesien und Timor bis nach Papua-Neuguinea und Nordaustralien reicht. Sie wächst in tropischen Regenwäldern vom Meeresspiegel bis auf 550 m.

Nutzung durch den Menschen

Die Wurzeln der Pflanze werden in Queensland (Australien) von den Aborigines gegessen. Auch in Neu-Guinea wurde die Wurzeln gegessen, aber auch für medizinische Zwecke verwendet[1].

Systematik und Taxonomie

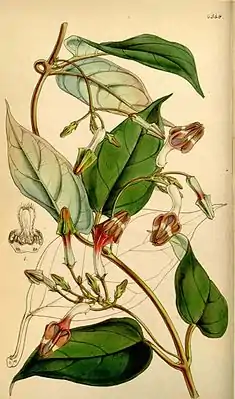

Die Art wurde von Joseph Decaisne 1844 zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben.[2] Sie wurde von William Jackson Hooker 1848 erstmals abgebildet.[3] Ceropegia cumingiana ist über das große Verbreitungsgebiet betrachtet sehr variabel vor allem in der Blütenform und -farbe. Entsprechend wurden früher mindestens zwei Unterarten und zwei Formen unterschieden.[4] Die Unterarten werden heute nicht mehr anerkannt und wurden wieder zu einer Art vereinigt. Außerdem existieren nach Bruyn & Forster (1989) noch die folgenden Synonyme:

- Ceropegia horsfieldiena Miq. (= Ceropegia cumingiana subsp. horsfieldiana (Miq.) H.Huber)

- Ceropegia curviflora Haask.

- Ceropegia obtusiloba Fawcett in Forbes

- Ceropegia perforata N.E.Br.

- Ceropegia papuana Schltr.

- Ceropegia borneensis Merr.

- Ceropegia merrillii Scltr.

Belege

Literatur

- Peter Vincent Bruyns, Paul Irwin Forster: Ceropegia cumingiana Decne (Asclepiadaceae). In: Austrobaileya. Band 3, Nr. 1, 1989, S. 7–11.

- Paul Irwin Forster: Asclepiad profile: 1. Ceropegia cumingiana Decne. In: Asklepios. Band 56, 1987, S. 19–23.

Einzelnachweise

- Homepage von Alexander Lang (Memento des Originals vom 2. April 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Joseph Decaisne: Ceropegia cumingiana. In: Alphonse de Candolle: Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis auctore. 8. Sistens corolliflorarum ordines XIII. Paris, Masson & Soc. 1844, S. 633 (online bei Botanicus.org).

- William Jackson Hooker: Ceropegia Cumingiana. In: Curtis's Botanical Magazine. Band 74, 1848, Tafel 4349 + 2 unnummerierte Seiten (online bei Botanicus.org).

- Herbert F. J. Huber: Revision der Gattung Ceropegia. In: Memórias da Sociedade Broteriana. Band 12, Coimbra, 1957, S. 56–58 (zusammenfassende Beschreibung von Ceropegia cumingiana).