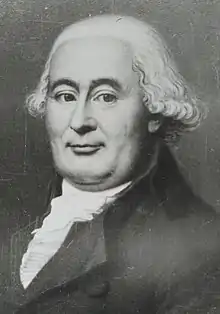

Benjamin George

Benjamin George, (* 22. November 1739 in Berlin; † 13. Januar 1823 ebenda) war ein Berliner Destillateur, Unternehmer und Bauherr. Nach ihm wurde der George-Garten an der Spree, sowie 1798 die noch heute bestehende Georgenstraße am Bahnhof Berlin Friedrichstraße benannt.

Familie

Benjamin George entstammte einer nach dem Edikt von Potsdam 1685 aus Metz eingewanderten Familie der Französischen Kolonie in Berlin. Er war der Sohn des Berliner Armeelieferanten Louis George (1711–1770) und Enkel des noch in Frankreich geborenen Bäckermeisters Louis George (1678–1760). Brüder des bereits in Berlin geborenen Vaters waren Samuel George (1715–1783), 1771–1783 Prediger der französisch-reformierten Gemeinde Berlin-Friedrichstadt, sowie der Brauereibesitzer Benjamin George (1712–1771); dessen Tochter war die wegen ihres Sprachwitzes bekannte Madame Du Titre, geb. Marie Anne George (1748–1827). Zur engeren Verwandtschaft innerhalb der Französischen Kolonie Berlin gehörten auch die Malerinnen Susanne Henry (1763–1819), geb. Chodowiecka, und Louise Henry, geb. Claude (1798–1839).

Leben

Benjamin George wurde in den Berliner Einrichtungen der Französischen Kolonie erzogen und absolvierte hier auch eine Handelslehre. Die praktische Ausbildung zum Destillateur erfolgte in der Brauerei seines Onkels. Seinen wirtschaftlichen Erfolg begründete George mit der eigenen Destille „Zur Goldenen Kugel“ in der Berliner Zimmerstr. 84–87 sowie mit verschiedensten Im- und Exportgeschäften des von ihm begründeten „Handelshaus Benjamin George“. Das Unternehmen wurde mitunter auch als Bankhaus bezeichnet, da es große Kredite für den preußischen Wollhandel vergab. Im Jahre 1760 heiratete George die Tochter seines Berliner Geschäftspartners, Sara Elisabeth Jouin (1742–1813). Im Mai 1785 ersteigerte der bereits zu großem Wohlstand gelangte George ein weitläufiges Grundstück an der Friedrichstraße, das vom Spreeufer und dem sogenannten Katzenstieg begrenzt wurde, und errichtete hier nach einer in Preußen unbekannten Bautechnik das größte private Mietshaus Berlins. Der zugehörige parkähnliche Garten war öffentlich zugänglich und Schauplatz regelmäßiger Konzertreihen. Nach einer Aufstellung des Jahres 1801 gehörte George mit einem Privatvermögen von 250.000 Talern zu den reichsten Berlinern der Epoche. Von seinen zahlreichen Kindern überlebten nur die Töchter Anna Sara und Susanne Louise, die mit den Geschäftspartnern Sigmund Otto Joseph von Treskow und Jean Jouanne verheiratet wurden. Der enorme gesellschaftliche Aufstieg der Familie innerhalb von drei Generationen manifestierte sich in einem nahezu aristokratischen Lebensstil: Der Enkel Carl von Treskow erwarb 1816 das vor den Toren der Stadt gelegene Schloss Friedrichsfelde, der Enkel Jean Charles Jouanne war seit 1824 Gutsherr auf Schloss Britz. Die Sandsteinsarkophage der Familie George sind noch heute eine Sehenswürdigkeit auf dem Friedhof der Französischen Gemeinde in der Chausseestraße.

Georgenstraße

Mit dem Kauf des Grundstücks erfolgten umfangreiche Maßnahmen zur Trockenlegung des feuchten Geländes. Entlang des Katzengrabens, der zur Entwässerung des sog. Modderlochs angelegt wurde, verlief der von Gittertoren abgeschlossene Katzenstieg zwischen Friedrichstraße und Spreeufer. Mit dem Neubau des Hauses wurde der bisherige Katzenstieg auf Kosten Benjamin Georges ausgebaut, befestigt und mit Bürgersteigen versehen. Seit 1798 wird die Straße, die heute vom Bahnhof Friedrichstraße zur Museumsinsel führt, auf Berliner Stadtplänen als „Georgenstraße“ bezeichnet.

Georgehaus

Das 1796–1798 realisierte dreiflügelige Mietshaus an der Friedrichstraße mit seinen Nebengebäuden an der Georgenstraße sorgte in verschiedener Hinsicht für Sensation: Benjamin George führte für die Gründung der Gebäude eine über Indien nach Frankreich gekommene Bautechnik ein, die in Preußen noch unbekannt war: Der Architekt David Gilly, der das Bauprojekt eng begleitete, widmete dieser neuen Methode 1804 den Aufsatz Über die Gründung der Gebäude auf gesenkten und ausgemauerten Brunnen. Nach Fertigstellung des Hauses, das mit über 100 heizbaren Räumen das größte Privathaus Berlins und das größte Zinshaus im Königreich Preußen war, veröffentlichte David Gilly 1798 seine umfangreiche Baubeschreibung in der Sammlung nützlicher Aufsätze, die Baukunst betreffend. In den repräsentativen Wohnungen des Haupthauses, die bis zu achtzehn Zimmer und Säle hatten, residierten fortan der schwedische und der russische Botschafter. 1804 fanden hier große Empfänge für den französischen Marschall Géraud Christophe Michel Duroc und die Schriftstellerin Germaine de Staël statt. Der amerikanische Botschafter und spätere US-Präsident John Quincy Adams beschreibt in seinem Tagebuch den Silvesterball 1799/1800 in diesem „superb house“. Die zahlreichen prominenten Mieter (u. a. Johannes von Müller, Alexander von Humboldt, Heinrich Gentz, Johann Gottlieb Fichte, Bettina von Arnim, Peter Beuth, Karl Ludwig von Woltmann, Carl von La Roche, Franz Lauska, Rahel Varnhagen von Ense, Karl Friedrich Zelter, Georg Christian von Heydebreck) machten die sog. „Maison George“ zu einem gesellschaftlichen Zentrum der Berliner Klassik. Die Erben Benjamin Georges verkauften das Haus 1824 an den preußischen Staat. Bis zu seinem Abriss im Jahre 1912 und dem Bezug der Kaiser-Wilhelm-Akademie war das Gebäude Sitz der militärärztlichen Ausbildungsstätte Pépinière, seit 1818 offiziell umbenannt in Friedrich-Wilhelm-Institut.

Georgegarten

Der rückwärtige Garten des Georgehauses am Spreeufer ging optisch in den nur durch Kanäle getrennten barocken Park der früheren Villa Kamecke über, deren Orangerie die Freimaurerloge „Royal York de l’Amitié“ 1796/1797 zu einem vielgenutzten Fest- und Konzertsaal umgebaut hatte. Die Gestaltung des Georgegartens wurde dem Gärtner Friedrich Fintelmann anvertraut, dem Benjamin George das Gartenhaus an der Ecke Friedrich- und Georgenstraße zur dauerhaften Nutzung überlassen hatte. Mit einem auf dem Eiskeller errichteten türkisch anmutenden Pavillon, Pappel- und Akazienalleen, Kanälen, Blumenrabatten und zahlreichen Gartenplastiken war der öffentlich zugängliche Garten nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern 1807–1811 auch Schauplatz der von Georg Abraham Schneider organisierten Sommerkonzerte, bei denen prominente Vertreter der Hofgesellschaft wie Fürst Anton Radziwill gemeinsam mit bürgerlichen Amateuren und künftigen Weltstars wie Giacomo Meyerbeer musizierten. Die Gartenanlage wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts kontinuierlich verkleinert. Heute steht auf dem Gelände der Bahnhof Berlin Friedrichstraße und der sog. Tränenpalast.

Weblinks

- Das Königlich medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelm-Institut in der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)

- Berlin-Mitte (1780-1822) auf der Webseite vom Familienverband der Familie v. Treskow

Literatur

- Standesregister der Familie George im Archiv der Französischen Kirche zu Berlin.

- Testament Benjamin George, Geheimes Staatsarchiv Dahlem, HA Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten III, Nr. 5202.

- Albrecht Daniel Thaer: Ueber die Woll-Magazinierungs-Anstalt des Herrn Benj. George zu Berlin, in: Möglinsche Annalen der Landwirtschaft, Berlin 1823, Bd. 9, S. 375–379.

- Grundriss der königl. Residenzstädte, Berlin im Jahre 1798 von neuem angefertigt durch Karl Ludwig von Oelsfeld (erste Verwendung des Namens Georgenstrasse).

- David Gilly: Sammlung nützlicher Aufsätze, die Baukunst betreffend. Für angehende Baumeister und Freunde der Architektur. Berlin 1798, Bd. 2, S. 126 f.

- David Gilly: Über die Gründung der Gebäude auf ausgemauerten Brunnen, Berlin 1804. https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10048357_00005.html

- Volker Wagner: Die Dorotheenstadt im 19. Jahrhundert. Vom vorstädtischen Wohnviertel barocker Prägung zu einem Teil der modernen Berliner City, Berlin 1998, S. 131, 142.

- Nadja Stulz-Herrnstadt: Berliner Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert, Berlin und New York, 2002, S. 112–114.

- Rüdiger v. Treskow: Das Ideal von Glückseligkeit. Berliner Geistesleben im Georgehaus 1798-1824, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 2017, S. 77–109.