Arcobara

Arcobara, auch bekannt als Kastell Ilișua, war ein antikes römisches Hilfstruppenlager auf dem Dorfgebiet von Ilișua, Gemeinde Uriu, Kreis Bistrița-Năsăud in der rumänischen Region Siebenbürgen.

| Arcobara | |

|---|---|

| Alternativname | Kastell Ilișua |

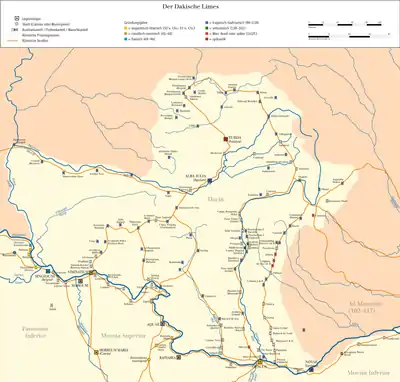

| Limes | Dakischer Limes |

| Datierung (Belegung) | A) 106/107 bis um 114 B) 114 bis hadrianische Zeit C) hadrianische Zeit bis 3. Jh. |

| Typ | Auxiliarkastell |

| Einheit | A) Cohors II Britannorum[1] B)-C) Ala I Tungrorum Frontoniana[2] |

| Größe | A) 120 m × 135 m = 1,62 ha B) 183 m × 175 m = 3,2 ha C.a) 182 m × 182 m = 3,31 ha C.b) 180 m × 187 m = 3,37 ha |

| Bauweise | A) Holz-Erde-Lager B) Holz-Erde-Lager C) Steinkastell |

| Ort | Ilișua |

| Geographische Lage | 47° 12′ 37,9″ N, 24° 5′ 43,3″ O |

| Höhe | 267 m |

| Vorhergehend | Kastell Cășeiu (westlich, A / VI / 28) |

| Anschließend | Kastell Livezile (östlich, A / VI / 30) |

Quellen und Etymologie

Der Name Arcobara wurde schon in der Geographike Hyphegesis des Claudius Ptolemäus in der griechischen Schreibweise Aκοβαρα verzeichnet.[3] Seine Identifizierung mit dem Kastell Ilișua gelang 1989 durch den Fund eines auf das Jahr 246 datierten Altars im Auxiliarvicus.[4] Der Name ist wahrscheinlich dakischen Ursprungs, wobei das Suffix -bara vermutlich „-dorf“ bedeutet.[5]

Lage

Arcobara lag in antiker Zeit südlich des Breazapasses, der von der römischen Provinz ins Barbaricum führte und dessen Überwachung der Kastellbesatzung oblag. Topographisch/geologisch befand es sich auf einer Hochterrasse nördlich des Someș. Im heutigen Siedlungsbild liegt das Bodendenkmal etwa einen halben Kilometer südsüdöstlich des Dorfes Ilișua in der Flur Oräsel. Von dem Kastell sind kaum noch Spuren erhalten, lediglich ein leicht aus dem normalen Laufniveaus herausragendes Viereck ist im Gelände wahrnehmbar.[6]

Archäologische Befunde

Die Fundstelle ist bereits seit 1858/1859 bekannt. Schon Károly Torma (1829–1897) hatte dort in den Jahren 1858 bis 1862 geforscht.[7] Wissenschaftlich fundierte archäologische Ausgrabungen fanden unter der Leitung von Dumitru Protase in den Jahren von 1978 bis 1990 statt. Dabei konnten drei Bauphasen und eine Reparatur/Erweiterungsphase differenziert werden.[6]

Kleines Holz-Erde-Lager

Die früheste Bauausführung war die des so genannten kleinen Holz-Erde-Lagers. Dieses Kastell hat einen rechteckigen Grundriss mit Achsen von 120 m mal 135 m, was einer Grundfläche von 1,62 Hektar entspricht. Der Holz-Erde-Wall war von zwei Gräben als Annäherungshindernisse umgeben. Das Lager wurde in der frühen Okkupationszeit (um 106/107) errichtet. Die Besatzung ist nicht gesichert, aber wahrscheinlich war es die Cohors II Britannorum.[1][6]

Großes Holz-Erde-Lager

Um das Jahr 114 wurde das kleine Holz-Erde-Lager durch das so genannte große Holz-Erde-Lager ersetzt. Dieses hatte einen rechteckigen Grundriss mit den Maßen von 183 m mal 175 m. Seine Seiten waren in die vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Vor der Holz-Erde-Mauer befanden sich auch dieses Mal zwei Gräben. Die Kastellbesatzung war ab 114 wahrscheinlich die Ala I Tungrorum Frontoniana.[2][8]

Steinkastell

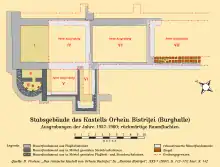

In hadrianischer Zeit wurde das Holz-Erde-Lager durch ein Steinkastell abgelöst. Das Steinkastell besaß in seiner ersten Periode einen quadratischen Grundriss von 182 m mal 182 m (entspricht 3,31 Hektar) und in seiner zweiten Periode einen rechteckigen Grundriss von 180 m mal 187 m, was einer Grundfläche von 3,37 Hektar entspricht. Es besaß dieselbe Ausrichtung wie in der letzten Holz-Erde-Bauphase. Umgeben war es von einer 1,50 m mächtigen Mauer in der Technik des Opus incertum. Das Militärlager besaß trapezförmige, leicht nach außen vorspringende Ecktürme. Die Portae principales (Seitentore) und die Porta decumana (rückwärtiges Tor) wiesen bei einer Gesamtbreite von zehn Metern doppelte Durchfahrten auf. Von den Innenbauten konnten die Principia und ein Horreum (Speichergebäude) identifiziert werden. Die Errichtung des Kastells wurde durch eine Bauinschrift für Hadrian dokumentiert. Bau- und Stammtruppe des Lagers war die Ala I Tungrorum Frontoniana[2], die schon im großen Holz-Erde-Lager stationiert gewesen war.[8]

Vicus

Südlich des Kastells erstreckte sich ein ausgedehnter Vicus, die zivile Siedlung, die bei nahezu jedem römischen Militärlager anzutreffen ist und in der sich die Wohnquartiere der Angehörigen von Soldaten, der Veteranen, Handwerker, Händler, Schankwirte, Prostituierten und anderer Dienstleister befanden. Innerhalb des Vicus konnten zwei Thermen identifiziert und teilweise erforscht werden.[8]

Limesverlauf

Der mit Wachtürmen und Kleinkastellen ausgebaute Limes Porolissensis verläuft in rund elf Kilometern Luftlinie nördlich des Kastells Ilișua. Östlich der Nord-Süd-Achse zwischen Kastell und Limes konnten bislang 14 verschiedene Limesbauwerke identifiziert werden.[9]

| Nr. | Name/Typ | Ort | Beschreibung/Zustand |

|---|---|---|---|

| RO025 | Kastell Ilișua | siehe oben | |

| RO032 | Wachturm | Ciceu-Poieni, Vârful Osoiului | Die bereits archäologisch untersuchte Turmstelle kann an der Geländeoberfläche durch eine quadratische Struktur wahrgenommen werden. Bei den Untersuchungen konnte nur eine einzige Bauphase festgestellt werden. Umgeben war der Turm von einem Erdwall. |

| RO036 | Wachturm | Dobricel, Rângoiță | Die Ruine wurde durch Steinraub, die Strukturen durch landwirtschaftliche Arbeiten zerstört. |

| RO037 | Wachturm | Dobricel, Vârful Lazului | Die leicht kegelförmig geformte Ruine ist in einem recht guten Zustand erhalten. Der den Turm umgebende Graben und der Erdwall sind im Gelände sichtbar. |

| RO038 | Wachturm | Dobricel, Locul Fătului | Durch landwirtschaftliche Arbeiten vollständig zerstört. |

| RO039 | Wachturm | Sita, Casa Urieșilor | Außerordentlich gut erhalten, kann an der Oberfläche durch seine runde Steinstruktur gut wahrgenommen werden. |

| RO040 | Wachturm | Perișor, Turnu’ Popii | Relativ neu entdeckte Turmstelle. Der Turm ist zu etwa 10 % durch landwirtschaftliche Arbeiten zerstört, aber die Ruine insgesamt ist noch gut erhalten. An der Oberfläche ist die runde Struktur durch Steine und Ziegel sehr gut wahrnehmbar. |

| RO041 | Wachturm | Perișor, Corobană | Völlig von Vegetation überwuchert, aber wohl noch intakt. |

| RO042 | Kleinkastell | Perișor, Comoară | Vollständig zerstört. |

| RO043 | Wachturm | Perișor, Vârful Zgăului | Die Turmstelle wurde in den 1960er Jahren archäologisch untersucht. Sie war von Steinraub betroffen. Die Ruine und ihre Fundamente sowie der den Turm umgebende Graben und die Eingriffsspuren sind in Teilen noch im Gelände sichtbar. |

| RO044 | Wachturm | Perișor, Vârful Colnicului | Die Ruine ist mit Vegetation bedeckt und scheint vollständig erhalten zu sein. |

| RO045 | Wachturm | Zagra, Dealul Ciorilor | Die Turmruine ist erhalten und von ein wenig Vegetation bedeckt, obschon sie sich in der Nähe eines rezenten Dorfes befindet. |

| RO046 | Wachturm | Salva, Dealul Belei | Die Ruine wurde durch Steinraub vollständig zerstört, die dabei entstandenen Ausbruchgruben mit Erde und Steinen verfüllt. |

| RO047 | Wachturm | Salva, Roata lui Todoran | Die Turmruine befindet sich innerhalb eines Friedhofs und ist gut erhalten. Außer der Einbringung eines Gedenkkreuzes in den Turmgraben gab es keine weiteren Befundstörungen. |

| RO048 | Kleinkastell | Salva, Cetățea | Die Fundstelle ist im Wesentlichen erhalten, da viele Steine und Scherben vorhanden sind, die landwirtschaftliche Arbeiten dort erschwert oder verhindert haben. Außer den landwirtschaftlichen Aktivitäten gab es keine Bodeneingriffe in diesem Bereich. |

| RO049 | Wachturm | Salva, Dealul Dumbravă | Spuren eines von Vegetation überwucherten Holzturmes und des ihn umgebenden Grabens. |

| RO050 | Kastell Livezile[10] | Livezile | siehe Hauptartikel Kastell Livezile |

Fundverbleib und Denkmalschutz

Die Funde der archäologischen Ausgrabungen in Ilișua werden im Muzeul de Istorie a Transilvaniei (Historisches Museum Transsilvaniens) in Cluj-Napoca, sowie im Muzeul Judercean Bistrita-Näsäud (Kreismuseum Bistrita-Näsäud) in Bistrita aufbewahrt.[8]

Die gesamte archäologische Stätte und im Speziellen das Kastell stehen nach dem 2001 verabschiedeten Gesetz Nr. 422/2001 als historische Denkmäler unter Schutz und sind mit dem LMI-Code BN-I-s-A-01354 in der nationalen Liste der historischen Monumente (Lista Monumentelor Istorice) eingetragen.[11] Zuständig ist das Ministerium für Kultur und nationales Erbe (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional), insbesondere das Generaldirektorat für nationales Kulturerbe, die Abteilung für bildende Kunst sowie die Nationale Kommission für historische Denkmäler sowie weitere, dem Ministerium untergeordnete Institutionen. Ungenehmigte Ausgrabungen sowie die Ausfuhr von antiken Gegenständen sind in Rumänien verboten.

Siehe auch

Literatur

- Dan Dana, Corneliu Gaiu und Radu Zăgreanu: Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontoniana atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobara/Ilişua. In: Revista Bistritei XXVI/2012, S. 49–56, (Digitalisat).

- Corneliu Gaiu und Radu Zăgreanu: Inscripţii şi piese sculpturale din castrul roman de la Ilişua. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2012.

- Nicolae Gudea: Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 44 (1997), S. 53f., (Digitalisat).

- Felix Marcu: The Internal Planning of Roman Forts of Dacia. (= Bibliotheca Mvsei Napocensis XXX), Mega Publishing House, Cluj-Napoca 2009, ISBN 978-606-543-058-7, S. 79–86.

- Sorin Nemeti, Mihai Bărbulescu: Arcobadara. In: Latomus. Band 69, 2010, S. 446–455 und Tafel VII, (Digitalisat).

- Radu Zagreanu: Proiectile de piatră din castrul roman de la Arcobadara/ Roman stone projectiles from the roman fort of Arcobadara. In: Revista Bistriţei. Band 26, 2013, Editura Accent, Cluj-Napoca 2013, ISSN 1222-5096, S. 63–71.

Weblinks

- Situl arheologic de la Ilişua - Vicinal (Memento vom 19. Dezember 2013 im Internet Archive) (rumänisch), abgerufen am 11. Januar 2019.

Einzelnachweise

- CIL 03, 08074,11b.

- AE 2010, 01362 (Datierung 144/146), AE 2013, 01285, AE 2013, 01284, CIL 03, 00787, CIL 03, 00788, CIL 03, 00789, CIL 03, 00793, CIL 03, 00795 (Datierung 213), CIL 03, 00797 (Datierung 222/235), CIL 03, 00798 (Datierung 226/235), CIL 03, 00799, CIL 03, 00801, CIL 03, 00802, CIL 03, 00805, CIL 03, 00806, CIL 03, 00807, CIL 03, 00808, CIL 03, 00809, CIL 03, 00811, CIL 03, 00814, CIL 03, 01633,01a, CIL 03, 01633,01b, online, online, online, online, online, online (Datierung 144/146), online (Datierung 154/156) und online (Datierung 155).

- Dan Dana, Sorin Nemeti: Ptolémée et la toponymie de la Dacie (I). In: Classica et Christiana. 7/2, 2012, S. 431–437, (Digitalisat).

- Lesung nach Dana/Nemeti (2012): [Geni]o terri|[tor(ii) A]rcoba(darensis) | M(arcus)? Au]r(elius) Sal(---) | [et P(ublius)? A]el(ius) No|[---]s magg(istri),| [Praese]nte et Al|[bin(o)] co(n)s(ulibus).

- Dan‑Augustin Deac: The toponymy of Dacia porolissensis. Recent research and new approaches. In: Ephemeris Napocensis. 23, 2013, S. 261–270, (Digitalisat).

- Nicolae Gudea: Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz. Band 44, 1997, S. 53, (Digitalisat).

- Károly Torma: Az. Erdélyi Múseum - Egylet Évkönyvei 3. Cluj 1865, S. 10–67.

- Nicolae Gudea: Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 44 (1997), S. 54, (Digitalisat).

- Fundstellen RO025 sowie RO036 bis RO050 auf der Webseite limesromania.ro des Nationalen Limesprogramms (englisch, rumänisch), abgerufen am 10. Januar 2019.

- Um 47° 11′ 2,3″ N, 24° 34′ 31,1″ O

- Liste der historischen Monumente auf den Internetseiten des Ministeriums für Kultur und nationales Erbe