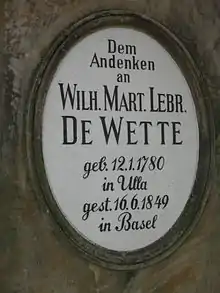

Wilhelm Martin Leberecht de Wette

Wilhelm Martin Leberecht de Wette (* 12. Januar 1780 in Ulla bei Weimar; † 16. Juni 1849 in Basel) war ein deutsch-schweizerischer Theologe.

Leben

Wilhelm Martin Leberecht de Wette wurde in Ulla bei Weimar als Sohn des Pfarrers Johann August de Wette (1744–1812) und seiner Frau Margarethe Dorothea Christiane geb. Schneider (1751–1819) geboren. Er besuchte das Gymnasium in Weimar, wo er durch Johann Gottfried von Herder, der an der Schule häufig Prüfungen abnahm, entscheidende Einflüsse erfuhr. 1799 begann er an der Universität Jena ein Theologiestudium. Seine wesentlichen Lehrer waren Johann Jakob Griesbach, Johann Philipp Gabler und Heinrich Eberhard Gottlob Paulus;[1] von Letzterem wurde er zu freier kritischer Forschung angeregt. Seine Dissertation zum Pentateuch und dem alttestamentlichen Geschichtswerk[2] beeinflusste die alttestamentliche Forschung nachhaltig.

Nach seiner Promotion wurde er 1805 Privatdozent in Jena und 1807 dort außerordentlicher Professor. Seinen Lebensunterhalt verdiente er in Jena unter anderem durch Übersetzungen und durch die Mitarbeit an Schillers Journal. Er wurde nachhaltig von den Frühromantikern beeinflusst und entwickelte während seiner Jenaer Jahre eine ästhetische Theologie. Sowohl in den Methoden als auch den Resultaten nahm er eine weitgehende Sonderstellung unter den deutschen Theologen ein.

1805 heiratete er Eberhardine Boie, die im folgenden Jahr im Kindbett verstarb. Beim Durchzug des französischen Heeres durch Jena 1806 verlor de Wette seine Habe.

1809 wurde de Wette zum ordentlichen Professor der Theologie an die Universität Heidelberg berufen.[1] Dort befreundete er sich mit Jakob Friedrich Fries, dessen System von Wissen, Glauben und Ahndung Grundlage seiner Dogmatik (Lehrbuch der christlichen Dogmatik in ihrer historischen Entwickelung dargestellt) werden sollte. 1810 wurde er an die soeben gegründete Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin berufen, wo er 1817 durch Vermittlung von Friedrich Lücke mit Friedrich Schleiermacher Freundschaft schloss. Seine Berliner Jahre waren seine schaffensreichsten.[1] In schneller Folge erschienen seine Bücher zur Exegese und zu Themen der Systematischen Theologie.

1819 wurde de Wette als Professor der Universität Berlin entlassen, da er der Mutter Karl Ludwig Sands, des Mörders Kotzebues, einen Trostbrief gesandt hatte. Es hieß, dass jemand, der Verständnis für einen Meuchelmord äußere, kein Erzieher der Jugend sein dürfe.[1] Eine Petition zu seinen Gunsten seitens des Senats der Universität blieb ohne Erfolg. Ein Dekret wurde erlassen, das ihm nicht nur die Lehrerlaubnis entzog, sondern auch aus Preußen verbannte. In diesen Wochen fand er vielfältige finanzielle Unterstützung von Gelehrten, darunter auch von seinem Gegner Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

De Wette zog wieder nach Weimar. Hier nutzte er die Zeit zur Vorbereitung einer Luther-Ausgabe und verfasste den zweibändigen Roman Theodor oder die Weihe des Zweiflers (1822). Dieser Bildungsroman eines Landpfarrers war unter den Burschenschaftern sehr beliebt. Während seiner Weimarer Zeit begann de Wette mit großem öffentlichen Erfolg zu predigen. 1822 wurde er nach einer Predigt vor 5000 Zuhörern als Prediger zu St. Katharinen (Braunschweig) in Braunschweig gewählt. Doch der Landesherr, König Georg IV. von England, verweigerte – mit Rücksicht auf Preußen – seine Zustimmung zur Amtseinführung als pastor primarius (erster Pastor) der Katharinenkirche.[1]

Daraufhin nahm de Wette im März 1822 eine Berufung an die Fakultät der Universität Basel an. Sie war vier Jahre zuvor eingerichtet worden. Hier arbeitete er kurzzeitig eng mit Karl Follen zusammen. Obwohl er durch Auseinandersetzungen zwischen Pietismus und Spekulation belastet war, gewann de Wette bald großen Einfluss an der Universität und in der Öffentlichkeit. Im Jahr 1829 erwarb er das Schweizer Bürgerrecht.[3] Danach war er fünfmal Rektor der Basler Universität, die ihm einen großen Teil ihres erneuerten Ansehens verdankte, besonders in der theologischen Fakultät. Trotz familiär schwieriger Verhältnisse war er sehr produktiv. Nebenbei zeigte er poetisches Talent (er verfasste das Drama Die Entsagung, Berlin 1823, und den Roman Heinrich Melchthal), wie auch Ambitionen für Kunst, Kirchenmusik und Architektur. De Wette lebte in Basel im Hinteren Württemberger Hof.[4] Er verkaufte die Liegenschaft später an Wilhelm Wackernagel.

Begraben wurde de Wette auf dem Gottesacker St. Elisabethen in Basel. 1872 wurde dieser Friedhof stillgelegt und die Stadt baute 1898 eine Straße, welche direkt über sein ehemaliges Grab führt. Ihm zu Ehren tragen diese Straße und das angrenzende Schulhaus von 1903 seinen Namen.[5] Seine Grabstätte befindet sich heute auf dem Wolfgottesacker in Basel. 1860 gaben Freunde von de Wette bei Ferdinand Schlöth eine Denkmalbüste in Auftrag, die sich heute in der Aula des Museums an der Augustinergasse befindet.[6]

Sein Stiefsohn Charles Beck war Philologe und Theologe, Professor in Harvard und Gouverneur von Massachusetts.

Schriften (Auswahl)

- Beiträge zur Einleitung in das Alte Testament (1806–1807)

- Kommentar über die Psalmen (1811), mehrfach aufgelegt

- Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archäologie (1814)

- Über Religion und Theologie (1815)

- Lehrbuch der christlichen Dogmatik (1813–1816)

- Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die Bibel (1817), spätere Auflagen bearbeitet von Hermann Meßner und Gottlieb Lünemann

- Christliche Sittenlehre (1819–1821)

- Einleitung in das Neue Testament (1826)

- Die deutsche theologische Lehranstalt in Nordamerika, Actenstücke, Erläuterungen und Bitten (1826)

- Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungsform, und ihr Einfluss auf das Leben (1827)

- Das Wesen des christlichen Glaubens (1846)

- Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament (1836–1848)

De Wette gab auch Briefe Martin Luthers heraus (5 Bde., 1825–1828).

Literatur

in der Reihenfolge des Erscheinens

- Heinrich Holtzmann: De Wette, Martin Leberecht. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 101–105.

- Heinrich Kähler: Art. De Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. 2: Deutschmann bis Hessen. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1910, Sp. 3–5.

- Ernst Jenny: Wie De Wette nach Basel kam. In: Basler Jahrbuch 1941, S. 51-78.

- Heinz-Horst Schrey: De Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 628 (Digitalisat).

- Karl-Heinz Bernhardt: De Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: Theologische Realenzyklopädie. Band 8 (1981), S. 616 f.

- Friedrich Wilhelm Bautz: Wilhelm Martin Leberecht de Wette. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 1, Bautz, Hamm 1975. 2., unveränderte Auflage Hamm 1990, ISBN 3-88309-013-1, Sp. 1277–1278.

- John W. Rogerson: W.M.L. de Wette. Founder of Modern Biblical Criticism. An Intellectual Biography. Sheffield Academic Press, Sheffield 1992.

- Hans-Peter Mathys, Klaus Seybold (Hrsg.): Wilhelm Martin Leberecht de Wette. Ein Universaltheologe des 19. Jahrhunderts (= Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel. Neue Folge, Band 1). Schwabe, Basel 2001, ISBN 3-7965-1743-9 (Verlagsinformation).

- Niklaus Peter: Wilhelm Martin Leberecht de Wette. In: Historisches Lexikon der Schweiz. (2004)

Weblinks

- Publikationen von und über Wilhelm Martin Leberecht de Wette im Katalog Helveticat der Schweizerischen Nationalbibliothek

- Literatur von und über Wilhelm Martin Leberecht de Wette im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Wilhelm Martin Leberecht de Wette in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Nachlass Wilhelm Martin Leberecht de Wette in der Universitätsbibliothek Basel

- Niklaus Peter: De Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Beat Huwyler: de Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff.

Einzelnachweise

- Heinrich Kähler: Art. De Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: RGG, Bd. 2. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1910, Sp. 3.

- Dissertatio critico-exegetica qua Deuteronomium a prioribus Pentateuchi libris diversum, alius cuiusdam recentioris auctoris opus esse monstratur. Überarbeitet publiziert unter dem Titel Beiträge zur Einleitung in das Alte Testament. Halle 1806/1807.

- Heinrich Kähler: Art. De Wette, Wilhelm Martin Leberecht. In: RGG, Bd. 2. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1910, Sp. 4.

- Basler Bauten, Hinterer Württemberger Hof: Hintere Württemberger Hof. Abgerufen am 12. Oktober 2019.

- Hans-Peter Mathys, Klaus Seybold (Hrsg.): Wilhelm Martin Leberecht de Wette. Ein Universaltheologe des 19. Jahrhunderts (= Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel. Neue Folge, Band 1). Schwabe, Basel 2001.

- Stefan Hess, Tomas Lochman (Hrsg.): Klassische Schönheit und vaterländisches Heldentum. Der Basler Bildhauer Ferdinand Schlöth (1818–1891). Ausstellung, Skulpturhalle Basel, 10. Dezember 2004 – 12. März 2005. Skulpturhalle, Basel 2004, S. 166 f.