Weißschuppiger Schnellkäfer

Der Weißschuppige Schnellkäfer (Lacon punctatus) ist eine Käferart aus der Familie der Schnellkäfer (Elateridae). Die Art wird in der Roten Liste gefährdeter Arten Deutschlands unter der Kategorie 0 (ausgestorben oder verschollen) eingestuft.[1] Der ungewöhnlich große Schnellkäfer war früher auch in Deutschland heimisch.

| Weißschuppiger Schnellkäfer | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Weißschuppiger Schnellkäfer (Lacon punctatus) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Lacon punctatus | ||||||||||||

| (Herbst, 1779) |

Bemerkungen zum Namen

Die Art wurde von Herbst 1779 unter dem wissenschaftlichen Namen Elater punctatus und dem deutschen Namen "weißpunctirter Springkäfer" erstmals beschrieben. In der ausführlichen Charakterisierung schreibt Herbst unter anderem: Er ist durchaus kohlenschwarz, ohne Glanz, und überall mit weißen Pünctchen sehr sauber bestreuet.[2] So erklärt sich der Artname punctātus (lat., punktiert).[3] Der deutsche Namen betont, dass die weißen Pünktchen durch weiße Schuppen hervorgerufen werden.

Der Gattungsname Lácon ist von altgr. Λάκον Lákon abgeleitet. Schenkling bemerkt dazu: Lakonier? Bei dem römischen Ackerbauschriftsteller Columella aus dem 1. Jhd. n. Chr. Hundename! - Nach Regierungsrat Dr. Fuchs in Dresden bedeutet das Wort hier so viel wie Landstreicher.[4]

Die Gattung Lacon umfasst sechs Arten, die alle auch in Europa vorkommen[5][6]

Beschreibung

Imago

|

|

| Bild 1: Front | Bild 2: Oberseite |

|

|

| Bild 3: Unterseite | Bild 4: Seite |

|

|

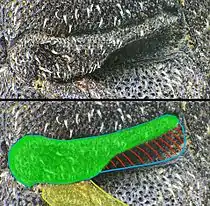

| Bild 5:Schenkeldecken, Kopie unten teilweise koloriert gelb: Hinterschenkel blau: Umriss Hinterhüfte grün: Schenkeldecke rot: Rinne zum Einlegen des Schenkels |

Bild 6:Vorderbrust der Fühler rechts ist teilweise in den Spalt zwischen Vorderbrust und Unterseite des Halsschildes eingelegt |

Der Weißschuppige Schnellkäfer unterscheidet sich wie die übrigen Arten der Unterfamilie Agrypinae von den Arten anderer Unterfamilien dadurch, dass die nach unten umgeschlagenen Seiten des Halsschildes durch einen klaffenden Spalt von der Vorderbrust getrennt sind. (Prosternalfurche, Bild 4). Dieser Spalt reicht fast bis zu dem Vorderrand der Vorderhüften und der Käfer kann seine Fühler vollständig in ihn einlegen. Die Vorderbrust ist vorn abgerundet (Prosternallappen), die Mundwerkzeuge können dahinter verborgen werden. Das Hinterende der Vorderbrust ist zu einem langen Zahn verlängert, der in eine Vertiefung der Mittelbrust einrasten kann. Dies ermöglicht dem Käfer, sich aus der Rückenlage hochzuschnellen, was der Familie den Namen gegeben hat.

Die Gattung Lacon umfasst oberseits dicht beschuppte Arten. Beim Weißschuppigen Schnellkäfer sind diese Schuppen überwiegend matt schwarz, dazwischen sind einzelne blassweiße Schuppen eingestreut, die kein Muster bilden. Der Halsschild ist länger als breit, vorn abgerundet, im Mittelbereich parallel. Die Halsschildseiten sind vollständig scharf gekantet, und die Halsschildhinterwinkel sind wenig nach außen ausgezogen. In der Mitte ist es rinnenförmig seicht vertieft, seitlich davon bucklig erhöht. Die Flügeldecken sind dicht und unregelmäßig punktiert, die Punktierung jedoch durch die Beschuppung verdeckt. Längsrippen sind höchstens angedeutet. Die Fühler sind elfgliedrig, das 2. Fühlerglied klein und kugelig, das dritte bis elfte Glied gesägt. Die Beine sind wie bei allen Schnellkäfern schwach entwickelt mit fünfgliedrigen Tarsen.

Die Form der Schenkeldecken (Bild 5) hat systematische Bedeutung.

Vorkommen

Der Käfer lebt sehr versteckt vor allem im Mittelmeergebiet unter der Rinde von Laub- und Nadelbäumen, wo sich die Larven entwickeln. Er wird als Altholzbesiedler eingestuft.[8] Er ist in Deutschland ausgestorben. Außerdem werden als Verbreitungsgebiete Zentraleuropa, der Kaukasus und Krimhalbinsel angegeben.[7]

Literatur

- Heinz Freude, Karl Wilhelm Harde, Gustav Adolf Lohse: Die Käfer Mitteleuropas. Band 6: Diversicornia. Spektrum, Heidelberg 1979, ISBN 3-87263-027-X.

- Klaus Koch: Die Käfer Mitteleuropas Ökologie. 1. Auflage. Band 2. Goecke & Evers, Krefeld 1989, ISBN 3-87263-040-7, S. 70.

Einzelnachweise

- Rote Listen bei BioNetworkX

- J.F.W. Herbst: Beschreibung und Abbildung einiger, theils neuer, theils noch nicht abgebildeter Insekten Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde 4 Berlin 1779 Erstbeschreibung der Art Seite 316

- Sigmund Schenkling: Nomenclator coleopterologus 2. Auflage Jena 1922 Erklärung der wissenschaftlichen Käfernamen (Art) in Kurzform

- Sigmund Schenkling: Nomenclator coleopterologus 2. Auflage Jena 1922 Erklärung der wissenschaftlichen Käfernamen (Gattung) in Kurzform

- Lacon bei Fauna Europaea. Abgerufen am 22. März 2013

- Lacon bei BioLib

- Seite über Lacon punctatus, rechts lässt sich ein Bild der Larve anklicken

- Einstufung als Altholzbesiedler, Nr. 406, nach Schmidl & Bussler 2004 (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)

Weblinks

- Lacon punctatus bei Fauna Europaea