Virtus (Gottheit)

Virtus ist die im antiken Rom göttlich verehrte Personifikation der soldatischen Tapferkeit.

Die Verehrung der Virtus (lat. ‚Tugend‘, ‚Mut‘; ‚römische Kardinaltugend‘) ist eng mit Honos, dem Gott der Ehre verbunden. Meist wurden beide Gottheiten gemeinsam verehrt, was – wie Valerius Maximus in seinen Facta et dicta memorabilia berichtet – im Jahre 210 v. Chr. zu einem Einspruch des Pontifikalkollegiums gegen die Pläne des Marcus Claudius Marcellus führte, einen gemeinsamen Tempel für beide zu errichten. Man werde, so die Priester, wenn in diesem Tempel sich ein Wunder vollziehen sollte, nicht entscheiden können, welchem der beiden Götter nun ein Opfer gebracht werden müsse. Marcellus gelobte daher während seines Konsulates im Jahre 222 v. Chr., einen eigenen Tempel für Virtus errichten zu lassen, der schließlich 205 v. Chr. eingeweiht wurde. Er war baulich verbunden mit einem bereits früher errichteten Tempel des Honos an der Porta Capena, in den man nur durch den Virtus-Tempel gelangen konnte. Finanziert wurde der Tempel mit der Beute aus der Eroberung von Syrakus. Ein weiterer Tempel für Honos und Virtus wurde vor der Porta Collina von Scipio Aemilianus nach dessen Eroberung Numantias im Jahr 133 v. Chr. erbaut, ein dritter von Gaius Marius mit der Beute aus dem Sieg über die Kimbern; er stand am Ort des späteren Titusbogens.

Nach einer Reorganisation der Verehrung durch Augustus verlor der Kult der dea Virtus in der Kaiserzeit allmählich an Bedeutung, wurde aber stets für soldatische Tapferkeit im traditionell-römischen Sinn aufrecht gehalten. Noch im 4. Jahrhundert wurden ihr zu Ehren Spiele veranstaltet. Der Tempel der Virtus und des Honos waren der Ausgangspunkt zu der jährlich am 15. Juli stattfindenden Parade der römischen Ritter.

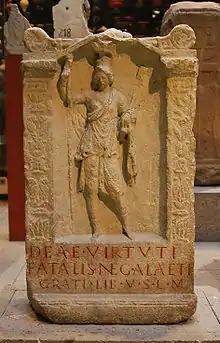

Die Darstellung der Virtus ist vielfältig. Auf Münzen taucht sie sowohl als Matrone, als auch als Greis oder Mann auf. Sie kann mit einem Speer und einem Gladius bewaffnet oder nur mit einem Brustharnisch oder Umhang bekleidet sein. Ihr Haupt ist meist mit einem Helm bedeckt. Eine goldene Statue der Göttin wurde nach der Eroberung Roms durch den Gotenkönig Alarich I. im Jahre 410 eingeschmolzen.

Inschriften aus Numidien[1] und Germanien[2] belegen die Verbreitung des Kultes.

Quellen

- Cassius Dio 54, 18.

- Titus Livius 27, 25; 29, 11.

Literatur

- Walter Pötscher: Virtus 2. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 1297.

- David Wardle: Virtus. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 12/2, Metzler, Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01487-8.