Urnenfriedhof am Tabor

Der Urnenfriedhof am Tabor befindet sich im Stadtteil Tabor der Stadt Steyr in Oberösterreich. Das Krematorium mit dem Urnenfriedhof und einem kleinen Wohnhaus, 1926/1927 mit dem Verein „Flamme“ gegründet, seit 1939 im Besitz der Stadt Steyr, stehen unter Denkmalschutz. Das Krematorium wurde in der Zeit des Nationalsozialismus bis 1941[1] für die Einäscherung von Häftlingen und Zwangsarbeitern vom KZ Mauthausen und deren Nebenlager genutzt.

Allgemeines

Der Urnenfriedhof befindet sich im Stadtteil Tabor (Taborweg 8) nahe der Renaissanceanlage des Taborfriedhofs und des Taborturms. Hier befindet sich das von Franz Koppelhuber geplante Steyrer Krematorium. Der Urnenfriedhof untersteht dem Magistrat Steyr, der benachbarte Taborfriedhof dagegen der Stadtpfarre Steyr und der Vorstadtpfarre St. Michael.[2]

Geschichte

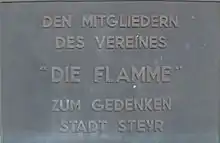

In den 1920er Jahren wurden Forderungen nach einer Möglichkeit zur Feuerbestattung laut. Da die römisch-katholische Kirche dies strikt ablehnte, wies der Gemeinderat dem Verein „Flamme“ am 11. Juli 1926 ein dem Taborfriedhof benachbartes Grundstück für einen Urnenhain zu. Dieser Verein ließ dort 1926/27 nach Plänen des Steyrer Architekten Franz Koppelhuber ein Krematorium errichten, welches nach der Feuerhalle Simmering in Wien, als historisch zweites Krematorium Österreichs am 26. Juni 1927 eröffnete. Ende 1939 erwarb die Stadt Steyr den Urnenfriedhof für 115.000 Reichsmark. 1941 war kurzfristig angedacht, den Friedhof aus Hygienegründen aus der Stadt hinaus zu verlegen.[3]

_1.jpg.webp)

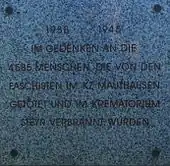

Im Zweiten Weltkrieg unter dem Nationalsozialismus diente das Krematorium zur Einäscherung von KZ-Häftlingen aus dem KZ Mauthausen und dem KZ Gusen. 1948 wurden wohl am Ende eines Verbindungswegs vor einer ehemaligen Einfriedungsmauer mehr als 1000 Urnen versenkt. Danach wurde der Urnenfriedhof am Tabor wohl erweitert, und dabei ein Teil einer Friedhofsmauer entfernt, der Verbindungsweg verlängert, und dabei das Urnengrab der KZ-Häftlinge überasphaltiert. Aufgrund einer Initiative eines Enkels von Wiktor Ormicki[4] wurde nach dem Ort der Urnen gesucht und 2011 wurde eine Stelle mit Urnen wieder gefunden. Dieser Urnenort ist jetzt mit einer dreiteiligen Schachtabdeckung aus Granit markiert.[5][6][7][8]

Hier bestattete Personen

- Josef Wokral (1875–1926), Bürgermeister von Steyr 1919 bis 1926

- Johann Weiss (1885–1934), Sozialdemokrat, bei den Februarkämpfen 1934 in Linz getötet[9]

- Josef "Sepp" Ahrer (1908–1934), Sozialdemokrat, nach den Februarkämpfen 1934 in Steyr hingerichtet

- August "Gustav" Hilber (1909–1934), Sozialdemokrat, bei den Februarkämpfen 1934 in Steyr getötet

- Johann Buchmayer (1914–1934), Sozialdemokrat, bei den Februarkämpfen 1934 in Steyr getötet

- Heinrich Maurer (1914–1934), Sozialdemokrat, bei den Februarkämpfen 1934 in Steyr getötet

- Franz Sichlrader (1895–1962), Bürgermeister von Steyr 1926 bis 1934

- Leopold Steinbrecher (1886–1964), Bürgermeister von Steyr 1945 bis 1958

- Richard Romanowsky (1883–1968), Schauspieler

- Hans Breirather (1899–1980), Ziehvater von Sidonie Adlersburg, siehe Abschied von Sidonie

- Josef Fellinger (1910–1981), Bürgermeister von Steyr 1958 bis 1974

- Dora Dunkl (1925–1982), Lyrikerin und Schriftstellerin

- Hermann Leithenmayr (1941–2010), Bürgermeister von Steyr 1991 bis 2001[10]

Grab Josef Ahrer

Grab Josef Ahrer Grab Johann Weiss

Grab Johann Weiss Grab August "Gustav" Hilber

Grab August "Gustav" Hilber Grab Dora Dunkl

Grab Dora Dunkl Grab Richard Romanowsky

Grab Richard Romanowsky Grab Direktor Josef Holub

Grab Direktor Josef Holub Grab Bürgermeister Wokral

Grab Bürgermeister Wokral Grab Bürgermeister Sichlrader

Grab Bürgermeister Sichlrader Grab Bürgermeister Fellinger

Grab Bürgermeister Fellinger Grab Bürgermeister Steinbrecher

Grab Bürgermeister Steinbrecher

Ansichten der Anlage

Friedhofseingänge

.jpg.webp) Eingang Taborweg mit Wärterhaus

Eingang Taborweg mit Wärterhaus Eingang Taborweg innen

Eingang Taborweg innen Blick vom Krematorium zum Eingang Taborweg

Blick vom Krematorium zum Eingang Taborweg Eingang Industriestraße

Eingang Industriestraße

Krematorium

Hauptfront des Krematoriums mit Spitzbogenportal

Hauptfront des Krematoriums mit Spitzbogenportal Verabschiedungshalle des Krematoriums

Verabschiedungshalle des Krematoriums Verwaltungsgebäude des Krematoriums

Verwaltungsgebäude des Krematoriums Inneres der Verabschiedungshalle

Inneres der Verabschiedungshalle

Urnenfriedhof

Urnenfriedhof

Urnenfriedhof Urnenfriedhof

Urnenfriedhof Urnenfriedhof

Urnenfriedhof Urnenfriedhof

Urnenfriedhof

Gedenkstätten

Gedenktafel für den Verein "Die Flamme"

Gedenktafel für den Verein "Die Flamme" Gedenktafel für Februar- und Spanienkämpfer

Gedenktafel für Februar- und Spanienkämpfer Mahnmal der Stadt Steyr für die Opfer des Nationalsozialismus

Mahnmal der Stadt Steyr für die Opfer des Nationalsozialismus Gedenkstätte der Volksrepublik Polen

Gedenkstätte der Volksrepublik Polen

Einzelnachweise

- Eine Reise zum Erinnern (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. perspektive mauthausen, 2014.

- Steyr Online – Friedhof (aufgerufen am 26. Jänner 2013).

- Manfred Brandl: Neue Geschichte von Steyr, Ennsthaler 1980, ISBN 3-85068-093-2, S. 71 u. 230

- Gruft mit Urnen von KZ-Häftlingen entdeckt Bezirksrundschau, Sabine Thöne, 2. Februar 2012.

- Hannes Fehringer: Urnen von Nazi-Opfern lagerten auf dem Friedhof unter einem Gehweg (OÖN-Artikel vom 26. Januar 2012) aufgerufen am 26. Januar 2013.

- 1000 Schwarze Luftballons Oberösterreichische Nachrichten, Kurt Daucher, 21. Juli 2015.

- Vergrabene Geschichten. Sommerwerkstatt 2015. Film, youtube 2:15 min, Museum Arbeitswelt Steyr, Ein Projekt in Kooperation mit der IGS Roderbruch, dem MKÖ Steyr, den Jungen Grünen, der Katholischen Jugend und der Evangelischen Jugend. 16. Juli 2015.

- Viele Urnen in der KZ-Gruft sind beschädigt Interview mit Vizebürgermeister Wilhelm Hauser, Oberösterreichische Nachrichten, 29. Juli 2015.

- "Von hinten hat ihn eine Kugel in den Bauch getroffen", OÖN, Zugriff am 26. November 2018

- Hermann Leithenmayr: 1000 Trauergäste nahmen Abschied vom Lobbyisten der kleinen Leute. (Angesehen am 26. Jänner 2013).

Siehe auch

Weblinks

- SBS Stadtbetriebe Steyr: Website zum Krematorium / Urnenfriedhof