St.-Quintins-Kapelle

Die St.-Quintins-Kapelle war eine katholische Kirche in Essen, die um 1823 abgebrochen wurde. Sie stand nördlich des Essener Münsters in der Klausur des Stifts Essen und gehörte neben dem Münster, der Tauf- und späteren Pfarrkirche St. Johann Baptist und vermutlich einem Marienoratorium, einer St.-Pantaleon-Kapelle und einer Privatkapelle der Äbtissin zur Kirchenfamilie des Frauenstifts.

Die ältere Forschung

Die Kapelle galt lange als älteste Essener Kirche, die der heilige Altfrid, der Gründer des Stifts Essen, um 835 auf seinem elterlichen Gut Astnithi errichtet habe. 835 wurden in Saint-Quentin die Reliquien des hl. Quintin erhoben. Die ältere Forschung nahm an, dass Altfrid bei dieser Gelegenheit Reliquien dieses im Frankenreich besonders verehrten Heiligen erhalten habe. Auch den Grundriss von St. Quintin glaubte man mit Kirchen, die in das 9. Jahrhundert datiert wurden, vergleichen zu können. Ferner nahm man an, Gerswith I., die erste Essener Äbtissin, sei in St. Quintin beigesetzt worden, da zum Zeitpunkt ihres Todes die um 850 begonnene Münsterkirche noch nicht fertig gewesen sei.

Stand der Forschung

Die Gründung der Kapelle

Wann St. Quintin errichtet wurde, ist unbekannt. Die Kirchen St. Severin in Passau und St. Remigus in Büdingen, die für den Grundriss als Vergleich herangezogen wurden, sind inzwischen ins 11. Jahrhundert datiert worden.[1] Auch der Erwerb der Quintins-Reliquien durch Altfrid ist zweifelhaft. Altfrid ist in der Miracula s. quintini, der Quelle für die Erhebung der Reliquien, nicht als Teilnehmer der Zeremonie genannt.[2] Nach den in der frühen Neuzeit zusammengestellten Essener Äbtissinnenkatalogen war Gerswith nicht in St. Quintin, sondern im Münster bestattet.

Den aus dem 10. Jahrhundert erhaltenen Sakramentaren des Stifts sind keine Anzeichen einer besonderen Verehrung des Hl. Quintin zu entnehmen. Die erste Quelle, die sicher St. Quintin erwähnt, ist das um 1050 entstandene sogenannte Testament der Äbtissin Theophanu. Diese bestimmte, dass zu ihrem Gedächtnis Kerzen ad sanctum Quintinum brennen sollten. Unter den siebenundfünfzig Heiligen, deren Reliquien Theophanu in den Altären der von ihr gebauten Krypta des Münsters einschließen ließ, befanden sich auch welche von Quintin und den Heiligen Trudo und Remigius, die gemeinsam in St. Trond verehrt wurden. Röckelein hält daher eine gemeinsame Translation dieser Heiligen für möglich, womit Theophanu als Stifterin der St.-Quintins-Kapelle angenommen werden könnte.[3] Die im 13. Jahrhundert entstandenen Consuetudines ecclesie Assindies, eine Zeremoniale für die Essener Kanoniker, enthielten umfangreiche Regelungen für St. Quintin und bilden so den Terminus ante quem für das Entstehen der Quintinskapelle. Eine dieser Regelungen besagte, dass am Fest des Heiligen Florinus, dem 17. November, in der Kapelle der Äbtissinnen Agana und Ida sowie aller verstorbenen Stiftsangehörigen gedacht werden sollte.[4] Dieses ist möglicherweise ein Hinweis auf die Gründerinnen der Kapelle.[4] Problematisch an dieser Stelle ist allerdings, dass die Amtszeiten Aganas und Idas unsicher sind und die Verehrung Florins’ erst durch die mutmaßliche Nachfolgerin Idas, Mathilde, in Essen eingeführt wurde. Für ein Entstehen der Quintinskapelle im 10. Jahrhundert spricht auch, dass der Quintinskaplan jährlich zwei Ohm Wein aus einem Weinberg, den Mathilde gestiftet hatte, erhielt.

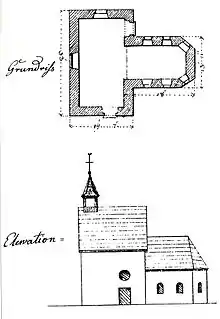

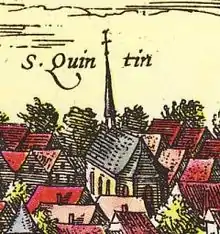

Das Aussehen des Baus

Die Kapelle wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts abgebrochen. 1812 wurden ein Grundriss und eine Ansicht gezeichnet. Danach handelte es sich um einen querrechteckigen Saalbau mit einem langgestreckten, dreiseitig schließenden Chor.[5] Diese Zeichnung stimmt nicht mit der auf der Stadtansicht von Braun-Hogenberg von 1546 überein. Diese zeigt eine längsrechteckige Saalkirche mit Apsis, möglicherweise war die Kirche damals länger.[6] Das Essener Stiftsarchiv enthält nichts über Baumaßnahmen an St. Quintin, so dass die Widersprüche in den Zeichnungen nicht aufzulösen sind. Archäologische Erkenntnisse sind nicht möglich, da das Grundstück inzwischen mehrfach überbaut wurde; heute steht dort ein Geschäftshaus. Beim Neubau des aktuellen Baus auf dem Grundstück wurden im Fundament des Vorgängerbaus einzelne Architekturspolien gefunden, die möglicherweise von der Kapelle stammen.[7]

Die liturgische Funktion

Die Quintinskapelle hatte eine bedeutende Funktion innerhalb der Stiftsliturgie. St. Quintin war der Ort, an den neu aufgenommene Stiftsdamen geführt wurden, um dort die Reliquien des Heiligen zu verehren und für die Verstorbenen und Lebenden zu beten. Nach ihrem Tod wurden die Stiftsdamen in St. Quintin aufgebahrt. St. Quintin, gelegen zwischen der Stiftspforte und dem Atrium, war Station beim Eintritt wie beim Verlassen der Stiftsgemeinschaft. Das Totengedenken des Gesamtkonvents fand dort statt.[4] Aufgrund der bedeutenden Funktion für das Stift besaß die Kapelle einen eigenen Kaplan und eine eigene Glöcknerin, außerdem gab es ein Stiftsamt für eine Stiftsdame, die täglich in St. Quintin die Stundengebete und das Totengebet zu sprechen hatte und dafür vom gemeinsamen Chordienst der Stiftsdamen befreit war. Der Quintinskaplan las dreimal wöchentlich die Messe in der Kapelle, außerdem die Totenmessen der Stiftsdamen und die Gedächtnismessen. Am 31. Oktober, dem Tag St. Quintins, zelebrierte er am Hauptaltar des Münsters. Für die Bezahlung des Kaplans und die Beleuchtung besaß die Kapelle ein eigenes Vermögen. Das Vikariat von St. Quintin, das einer der Stiftskanoniker innehatte, gehörte zu den am besten dotierten Pfründen des Stifts.

Heutiger Zustand

An der Stelle des Quintchens, wie die Kapelle im Essener Volksmund hieß, steht heute ein Geschäftshaus, das Grundstück befindet sich noch immer im Besitz der Kirche. An dem Gebäude ist eine Gedenktafel für die Kapelle angebracht. Die Sackgasse, die zwischen dem Geschäftshaus und der Pfarrkirche St. Johann Baptist zum Kreuzgang des Münsters führt, heißt zur Erinnerung an die Kapelle An St. Quintin.

Literatur

- Katrinette Bodarwé: „Kirchenfamilien“ – Kapellen und Kirchen in frühmittelalterlichen Frauengemeinschaften. In: Herrschaft, Liturgie und Raum – Studien zur mittelalterlichen Geschichte des Frauenstifts Essen. Klartext Verlag, Essen 2002, ISBN 3-89861-133-7.

- Klaus Lange: Der Westbau des Essener Doms. Architektur und Herrschaft in ottonischer Zeit, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 2001, ISBN 3-40206-248-8.

- Hedwig Röckelein: Leben im Schutz der Heiligen. In: Herrschaft, Bildung und Gebet, Klartext Verlag, Essen 2000, ISBN 3-88474-907-2.

- Erwin Dickhoff: Eine unbekannte Darstellung der Quintinskapelle. In: Das Münster am Hellweg (Mitteilungsblatt des Vereins für die Erhaltung des Essener Münsters), Folge 31, Essen 1978, Seiten 131–140

Einzelnachweise

- Lange S. 84, Bodarwé S. 126.

- Röckelein, S. 94.

- Röckelein, S. 95.

- Röckelein, S. 96.

- Lange, S. 83.

- Lange, S. 84.

- Detlef Hopp, Überreste von St. Quentin entdeckt, in: Das Münster am Hellweg, 2012, S. 15–20.