Solanum lyratum

Solanum lyratum ist eine Pflanzenart aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae), die als Strauch oder Kletterpflanze wächst. Innerhalb der Gattung der Nachtschatten (Solanum) wird sie in die Dulcamaroid-Klade eingeordnet, als einziger Vertreter dieser Gruppe besitzt sie dunkelblaue bis schwarze Staubbeutel. Ihr Verbreitungsgebiet liegt in China, Japan und dem nördlichen Vietnam.

| Solanum lyratum | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Blüte von Solanum lyratum | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Solanum lyratum | ||||||||||||

| Thunb. |

Beschreibung

Vegetative Merkmale

Solanum lyratum ist ein ausgestreckt wachsender Strauch oder eine krautige Kletterpflanze, die an der Basis verholzt. Sie erreicht Wuchshöhen von 0,5 bis 3[1] Metern. Die Stängel sind biegsam, nicht geflügelt und spärlich bis dicht behaart. Die Behaarung besteht aus durchscheinenden, drüsigen und einfach einreihigen Trichomen aus vier bis sechs Zellen mit einer Länge von 4 Millimetern und einer einzelligen Drüsenspitze, sowie aus kürzeren, drüsigen Trichomen mit einer Länge von 0,5 Millimetern. Die Trichome sind schwach und wirr, die Behaarung des jungen Wuchses gleicht dem der Stängel. Ältere Stängel besitzen eine blass gelblich-strohfarbene Borke und verkahlen, da die längeren Trichome meist abbrechen und nur kürzere bestehen bleiben. Die Behaarung ist innerhalb der Art sehr einheitlich und kann als gutes diagnostisches Merkmal dienen.[2]

Die sympodialen Einheiten beinhalten viele Laubblätter. Diese sind herz- bis leierförmig, dünn, häutig, einfach oder fiederspaltig, innerhalb der Art jedoch sehr variabel. Meistens besitzen sie nur zwei leierförmige Lappen an der Basis, manchmal sind sie aber auch in bis zu vier Lappenpaare geteilt, so dass sie gefiedert erscheinen. Wenige Exemplare besitzen fünf- bis siebenfach geteilte Laubblätter. Am breitesten sind die Laubblätter im unteren Drittel. Die Basis ist herzförmig oder gelegentlich abgeschnitten, sie läuft nicht am Blattstiel herab. Nach vorn sind sie zugespitzt oder spitz. Die Größe der Laubblätter beträgt 2 bis 6 (selten bis 9) Zentimeter in der Länge und 0,5 bis 5 (selten bis 7) Zentimeter in der Breite. Beide Blattseiten sind gleichmäßig mit schwachen, durchscheinenden, einreihigen, bis zu 4 Millimeter langen Trichomen behaart, die denen der Stängel gleichen. Die Blattstiele werden 1 bis 3 Zentimeter lang, sind ähnlich der Stängel behaart und gedreht.[2]

Blütenstände und Blüten

Die Blütenstände können endständig oder seitlich stehen, sie werden 2,5 bis 10 Zentimeter lang und sind offen und oftmals vielfach verzweigt. Die Behaarung gleicht der der Stängel. Die Blütenstände enthalten zwischen zehn und mehr als 40 Blüten, von denen meist nur wenige gleichzeitig geöffnet sind. Der Blütenstandsstiel wird 2 bis 6 Zentimeter lang, die Blütenstiele erreichen 7 bis 11 Millimeter Länge und sind an der Basis etwa 0,5 Millimeter, an der Spitze 1 Millimeter breit. Sie sind schlank und abstehend, unbehaart oder kurz-drüsig behaart. An der Basis sind sie von einer kurzen, etwa 1 bis 2 Millimeter langen Hülle umgeben. Sie stehen 2 bis 9 Millimeter auseinander, zur Spitze des Blütenstandes hin werden sie immer dichter.[2]

Die Knospen sind elliptisch geformt, bereits vor der Blütezeit steht die Krone weit über die Kelchröhre hinaus. Die Blüten sind zwittrig und fünfzählig. Die Kelchröhre ist 1 bis 1,5 Millimeter lang, konisch und unbehaart. Der Rand ist mit bis zu 1 Millimeter langen, dreieckigen Zipfeln besetzt, diese können jedoch auch nur als schwache Ausstülpungen auftreten. An ihren Spitzen sind sie papillös. Die Krone ist weiß bis blass lavendelfarben, an der Basis der Kronlappen befinden sich weiße und grüne Punkte. Sie ist sternförmig und misst 8 bis 13 Millimeter im Durchmesser. Die einzelnen Kronblätter stehen auf 3/4 ihrer Länge frei, sind stark nach hinten gebogen und 3 bis 6 Millimeter lang und 2 bis 3 Millimeter breit. Spitzen und Ränder der Kronblätter sind stark papillös.[2]

Die Staubblattröhre ist nur sehr schwach ausgeprägt, die einzelnen Staubblätter stehen auf einer Länge von 1 bis 1,5 Millimeter frei voneinander und sind unbehaart. Die Staubbeutel sind 3 bis 3,5 Millimeter lang, 1 bis 1,5 Millimeter breit, elliptisch geformt und leicht zusammengeneigt. Sie sind oftmals dunkelblau bis schwarz gefärbt, was innerhalb der Dulcamaroid-Klade einzigartig ist. Ob dies genetisch bedingt oder durch Umwelteinflüsse hervorgerufen wird, ist jedoch nicht bekannt. Die Basis der Staubbeutel ist pfeilförmig, die Spitze öffnet sich durch Poren, die sich im Alter zu Schlitzen vergrößern. Der Fruchtknoten ist unbehaart und trägt einen 5 bis 7 Millimeter langen Griffel, der in einer köpfchenförmigen Narbe endet, deren Oberfläche schwach papillös ist.[2]

Früchte und Samen

Die Frucht ist eine leuchtend rote, kugelförmige Beere mit einem Durchmesser von etwa 1 Zentimeter. Zur Reife ist sie durchscheinend und leuchtend, ihr Saft ist scharlachrot färbend. Die Stiele verlängern sich an der Frucht auf 1 bis 1,5 Millimeter, die Basis wird etwa 0,75 Millimeter breit. Jede Frucht enthält mehr als 30 Samen, diese sind flach nierenförmig, blass gelblich-strohfarben und 2,5 Millimeter lang und 1,5 Millimeter breit. Die Samenoberfläche ist schwach körnig, reife Samen wirken durch auf bis zu 0,5 Millimeter verlängerte Zellwände der Testa haarig.[2]

Chromosomenzahl

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 24.[3]

Verbreitung und Standorte

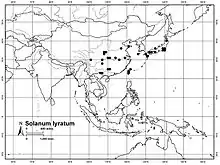

Das Verbreitungsgebiet der Art liegt in China, Japan und dem nördlichen Vietnam. Sie ist dort in einer Vielzahl von Habitaten zu finden, die zwischen dem Meeresspiegel und einer Höhenlage von 1500 Meter liegen. Einzelne Sammlungen stammen auch aus Höhenlagen über 2000 Metern. Meist wächst sie im Sekundärwuchs entlang von Straßen, in Ödland und urbanen Gebieten wie verunkrauteten Stadtgärten, ist aber in einer Vielzahl von Waldtypen zu finden.[2]

Systematik

Innerhalb der Gattung der Nachtschatten (Solanum) wird Solanum lyratum in die Dulcamaroid-Klade eingeordnet. Innerhalb der Klade kann die Art in eine morphologisch und geographisch abgetrennte Gruppe eingeordnet werden. Alle Arten dieser „Dulcamara-Gruppe“ kommen in der nördlichen Hemisphäre vor. Dazu gehören unter anderem der Bittersüße Nachtschatten (Solanum dulcamara) und die sehr ähnliche Art Solanum pittosporifolium, mit der sie sympatrisch vorkommt. Beide Arten lassen sich durch die Behaarung der Blätter unterscheiden. Während Solanum lyratrum immer lange, drüsige Tichome an allen vegetativen Teilen besitzt, ist Solanum pittosporifolium unbehaart oder besitzt nur kurze, einreihige Trichome an den Laubblättern und jungen Stängeln.[2]

Verwendung

Pflanzen der Art werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin unter dem Namen Baimaoteng unter anderem gegen Krebs, Malaria, Gelbsucht, Ödeme und Hepatitis eingesetzt. Zytotoxische und apopotische Aktivität gegen verschiedene Tumorzellen konnte nachgewiesen werden. Diese Wirkungen werden mit verschiedenen steroiden Glucuroniden und stereoiden, alkaloiden Glycosiden in Verbindung gebracht, die aus der Pflanze extrahiert werden konnten.[4]

Die Pflanzenart Aristolochia mollissima wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin ebenfalls mit dem Namen Baimaoteng bezeichnet. Ein medizinischer Fall aus dem Jahr 2004, in dem ein 60-jähriger Patient Nierenversagen erlitt, nachdem ihm eine Zubereitung aus Pflanzenteilen verabreicht wurde, ist auf eine Verwechslung der beiden Arten zurückzuführen. Anstatt Solanum lyratum wurde ihm Aristolochia mollissima verabreicht.[5]

Weblinks

Einzelnachweise

- Zhi-Yun Zhang, Anmin Lu und William D'Arcy: Flora of China. Solanaceae. Volume 17. 1978

- Sandra Knapp: A revision of the Dulcamaroid Clade of Solanum L. (Solanaceae). In: PhytoKeys, Band 22, 10. Mai 2013. S. 1–428. doi:10.3897/phytokeys.22.4041

- Solanum lyratum bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

- Li-Xin Sun, Wen-Wei Fu, Wen Li, Kai-Shun Bi, Min-Wei Wang: Diosgenin Glucuronides from Solanum lyratum and their Cytotoxicity against Tumor Cell Lines. In: Zeitschrift für Naturforschung C. 61, 2006, S. 171–176 (PDF, freier Volltext).

- Zhongzhen Zhao et al.: A Systematic Study on Confused Species of Chinese Materia Medica in the Hong Kong Market. In: Ann Acad Med Singapore, Band 35, 2006. S. 764–769. ( [PDF], 158 kB)