Smolensker Vertrag

Der Smolensker Vertrag war ein Friedens- und Handelsvertrag zwischen Fürst Mstislaw von Smolensk und gotländischen und deutschen Kaufleuten. Er wurde wahrscheinlich im Sommer 1229 geschlossen. Er ist einer der ältesten erhaltenen Verträge zwischen einem Fürsten der Rus und deutschen Kaufleuten.

Vertrag

Handschriften

Von dem Vertrag sind zwei leicht abweichende Fassungen (Rezensionen) überliefert, von denen jeweils drei Abschriften erhalten sind. Die älteste ist in altslawischer Sprache von 1229 und wahrscheinlich eine Übersetzung des Originaltextes, der wohl in niederdeutscher Sprache oder, weniger wahrscheinlich, in lateinischer Sprache verfasst war. Die anderen Handschriften sind spätere Abschriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert, vier ebenfalls in altslawischer Sprache, eine in niederdeutscher.

Inhalt

In dem Vertrag erklären die Beteiligten, dass sie Frieden herstellen und gegenseitige Rechte vereinbaren wollen. Es werden Regelungen für Kaufleute im Gebiet des jeweils anderen getroffen, mit Garantien für freien Handel, aber auch für Fälle von Diebstahl, Totschlag, Schuldentilgung und weiteres. Die deutschen und russischen Kaufleute werden einander rechtlich gleichgestellt.

Der Vertrag wurde wahrscheinlich in Gotland geschlossen. Anwesend waren neben zwei Gesandten des Fürsten der Vogt von Riga sowie Kaufleute aus Lübeck, Gotland, Soest, Münster, Groningen, Dortmund, Bremen und Riga.

Hintergründe

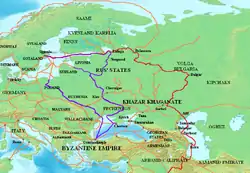

Die Düna war ein wichtiger Handelsweg zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Er führte von der Mündung beim 1200/01 gegründeten Riga über Polozk und Witebsk weiter nach Smolensk, das auf einem kurzen Landweg erreicht wurde, und weiter über den Dnjepr zum Schwarzen Meer. Von Smolensk ging ebenfalls ein Handelsweg in das wichtige Nowgorod. Dort gab es im 12. Jahrhundert bereits einen gotländischen und einen deutschen Hof der Kaufleute. Um 1191/92 wurde ein Vertrag zwischen dem dortigen Fürsten und den Kaufleuten geschlossen.

Durch die Ansiedlung von deutschen Kaufleuten an der Ostseeküste an der Düna, die Gründung eines Bistums in Riga und die Gründung des Schwertbrüderordens kam es zu Spannungen mit der einheimischen Bevölkerung und dem Fürsten von Polozk, zu dessen Tributgebiet dieses Territorium gehörte. 1210 und 1212 kam es zu Vereinbarungen zwischen Bischof Albrecht von Riga und Fürst Wladimir, die auch freie Handelstätigkeit in Polozk beinhalteten.[1] Ein Ludolf von Smolensk als Vermittler des Fürsten war dem Namen nach offenbar ein Deutscher, der in Smolensk lebte. Nachdem der Fürst von Smolensk 1222 das Fürstentum Polozk erobert hatte, schickte er noch im selben Jahr Boten nach Riga zum Bischof, um Frieden zu vereinbaren.[2] 1228 oder 1229 schickte Fürst Mstislaw den Priester Jerofei und den Pantelei zuerst nach Riga und dann an das gotische Ufer, um Frieden mit den dortigen Kaufleuten zu schließen und den freien Handel in ihren Gebieten zu ermöglichen. In einer Abschrift des Vertrags wurden auch erstmals Höfe von Deutschen in Smolensk und eine Kirche erwähnt, die bereits zu dieser Zeit dort existierten oder bald danach geschaffen wurden.[3]

Textfassungen

Altrussischer Originaltext

- T. A. Sumnikova, V. V. Lopatin: Smolenskie gramoty XIII–XIV vekov. Moskva 1963. S. 20–25. online Neueste wissenschaftliche Edition mit Kommentaren und Faksimile

- S. P. Obnorskij, S. G. Barchudarov: Chrestomatija po istorii russkogo jasyka. T. 1. Moskva 1952. S. 44–50.

Deutsche Übersetzungen

- Leopold Karl Goetz: Der Smolensker Vertrag von 1229. In: Ders.: Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters. Hamburg 1916. S. 231–304, hier S. 232–293. online

- Konstantin Höhlmann (Bearb.): Hansisches Urkundenbuch. Band 1. Halle 1876. S. 72–79 Nr. 232.

Weblinks

- The 1229 Treaty between Smolensk, Riga and Gotland Jos Schaeken

Literatur

- Detlef Kattinger: Die Gotländische Genossenschaft, der frühhansisch-gotländische Handel in Nord- und Westeuropa. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 1999. S. 195–211.

- Karl Eduard Napiersky: Russisch-livländische Urkunden. St. Petersburg 1868. S. 405–447.

- Stefan Rohdewald: „Vom Polocker Venedig“. Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa. Franz Steiner, Stuttgart 2005. S. 69–77

- Jos Schaeken: Zu ode im altrussischen Handelsvertrag zwischen Smolensk, Riga und Gotland (1229). In: Zeitschrift für slavische Philologie. 60. 2001. S. 1–8.

- Jos Schaeken: Zur Spracheinheit im Korpus der Smolensker Urkunden des 13.–14. Jahrhunderts. In: Sebastian Kempgen, Ulrich Schweier, Tilman Berger (Hrsg.): Rusistika – Slavistika – Lingvistika. Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag (= Die Welt der Slaven, Sammelband 19). Sagner, München 2003. S. 261–272.

Einzelnachweise

- Stefan Rohdewald: „Vom Polocker Venedig“. Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa. Franz Steiner, Stuttgart 2005. S. 73

- Leonid Arbusow und Albert Bauer (Hrsg.): Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 31: Heinrichs Livländische Chronik (Heinrici Chronicon Livoniae). Hannover 1955, S. 187 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

- Konstantin Höhlmann (Bearb.): Hansisches Urkundenbuch. Band 1. Halle 1876. S. 79