Sitterviadukt (SBB)

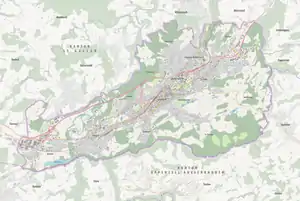

Das Sitterviadukt, anfänglich auch Kräzern-Bahnbrücke,[1] ist eine Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke St. Gallen–Winterthur der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) über die Sitter bei St. Gallen. Sie steht gut 400 m nördlich der bekannteren Südostbahn-Brücke über die Sitter. Auf der Südseite ist die Brücke mit einem Fuss- und Radwegsteg versehen. Der St. Galler Brückenweg führt am Viadukt vorbei.

| Sitterviadukt SBB | ||

|---|---|---|

| Überführt | Bahnstrecke St. Gallen–Winterthur (SBB) | |

| Unterführt | Sitter | |

| Ort | St. Gallen | |

| Lage | ||

| Koordinaten | 742161 / 252006 | |

| ||

Geschichte

Erste Brücke (1856–1925)

| Erste Brücke (1856–1925) | |

|---|---|

Erste Brücke (1856–1925) | |

| Konstruktion | durchlaufender Gitterbalken auf drei gusseisernen Pfeilern |

| Gesamtlänge | 165 m |

| Anzahl der Öffnungen | Hauptbrücke: 4 Anschlussbrücke: 2 |

| Längste Stützweite | 38,4 m |

| Pfeilerachsabstand | 39,5 + 42 + 42 +39,5 m |

| Höhe | 63 m |

| Bauzeit | 1853–1856 |

| Zustand | 1926 abgebrochen |

| Lage | |

| Koordinaten | 742161 / 252006 |

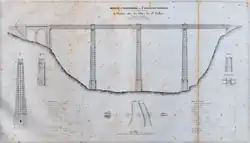

Die erste Bahnbrücke wurde zwischen Oktober 1853 und März 1856 vom Ingenieur Gaspard Dollfus[2] aus Mülhausen für die Sankt Gallisch-Appenzellischen Eisenbahn (SGAE) erbaut. Sie galt als spektakulärstes Bauwerk der Bahnstrecke und des damaligen Eisenbahnbaus in der Schweiz. Zuvor hatte Dollfus bereits die Kettenbrücke in Aarau gebaut. Der Entwurf der Sitterbrücke stammte von Carl von Etzel, dem Baudirektor der SGAE, der gleichzeitig auch Oberingenieur der Schweizerischen Centralbahn (SCB) war. Weitere am Brückenbau beteiligte waren Friedrich Wilhelm Hardmann, Reinhard Lorenz und Adolf Naeff.

Die von Carl von Etzel ursrpünglich vorgeschlagene schmiedeeiserne Bogenbrücke kam nicht zur Ausführung,[1] vielmehr kam eine Brücke mit einem horizontalen kastenförmigen durchlaufenden Träger zur Ausführung, ähnlich der Britanniabrücke.[3] Im Gegensatz zum englischen Vorbild, bei der der schmiedeeiserne Hohlkastenträger die Gleise umschloss, wurde in der Schweiz eine Konstruktion gewählt, bei der die Gleise im oberen Drittel des Gitterträgers zwischen den Wänden angeordnet waren, sodass diese zusätzlich die Funktion eines Geländers übernehmen konnten.[4] Es handelte sich um die erste schmiede- und gusseiserne Eisenbahnbrücke auf dem europäischen Kontinent überhaupt.[5]

Der Gitterträger, der sich auf drei 48 Meter hohe gusseiserne Pfeiler abstützte,[3] bestand aus gewalztem Flusseisen[6] mit waagrechten Gurtungsplatten, an welchen die Gitterstäbe angenietet waren. Die Pfeiler waren aus aufeinander gestapelten gusseisernen Rahmen ausgeführt.[4] Das Bauwerk hatte eine Länge von 165 Meter und seine Fahrbahn lag 61 Meter über dem Wasserspiegel. Die Achsabstände der einzelnen Felder betrugen 39,5 + 42 + 42 +39,5, auf der Stadtseite schloss sich noch ein Steinbogenviadukt mit zwei Bögen an.[4] Der Träger hatte eine Wandhöhe von 3,6 m. Für den Bau der Brücke wurden 1350 t Eisen verwendet, davon entfielen 425 t Schweiss- und Flusseisen auf den Überbau und 925 t Gusseisen auf die Turmpfeiler.[4]

Die Montage erfolgte mit einem Lehrgerüst über das Eisenbahnschienen gelegt wurden, sodass die Gitterwände des Trägers paarweise auf Hilfswagen mit einer von zehn Mann bedienten Handwinde von einem Widerlager aus über das Lehrgerüst zur finalen Montageposition gezogen werden konnten.[5]

Die Brücke wurde nach dreijähriger Bauzeit anlässlich einer Inspektionsfahrt am Palmsonntag, den 16. März 1856 am Morgen um 6 Uhr[7] erstmals von einer Lokomotive befahren. Nachdem die Brücke als letztes Bauwerk der Strecke fertiggestellt worden war, konnte die Bahnstrecke Winterthur–St. Gallen am Ostermontag, 24. März 1856 durchgehend eröffnet werden, wobei die Weihe vom St. Galler Bischof durchgeführt wurde.[3]

Zeichnung der Brücke

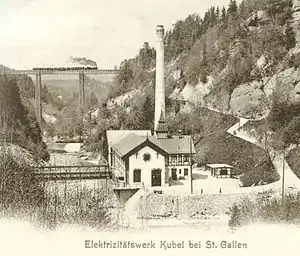

Zeichnung der Brücke Alter Sitterviadukt mit Kraftwerk Kubel im Vordergrund

Alter Sitterviadukt mit Kraftwerk Kubel im Vordergrund Sittertobel mit dem ersten Eisenbahnviadukt in der Mitte, vorne Kräzernbrücke für den Strassenverkehr, hinten Sitterviadukt der damaligen Bodensee-Toggenburg-Bahn.

Sittertobel mit dem ersten Eisenbahnviadukt in der Mitte, vorne Kräzernbrücke für den Strassenverkehr, hinten Sitterviadukt der damaligen Bodensee-Toggenburg-Bahn.

Zweite Brücke (1925–heute)

| Zweite Brücke (1925–heute) | |

|---|---|

Zweite Brücke (1925–heute) | |

| Konstruktion | Bogenbrücke aus Stampfbeton |

| Gesamtlänge | 209 m |

| Anzahl der Öffnungen | 6 |

| Längste Stützweite | 30 m |

| Höhe | 63 m |

| Baukosten | 2 Mio. SFr. |

| Bauzeit | 1924–1925 |

| Lage | |

| Koordinaten | 742161 / 252006 |

Die eingleisige Sitterbrücke aus den 1850er-Jahren genügte anfangs des 20. Jh. dem gestiegenen Verkehrsaufkommen und den schwereren Fahrzeugen nicht mehr, weshalb sie im Rahmen des Doppelspurausbaus und der Elektrifizierung in den Jahren 1924 bis 1925 durch einen zweigleisigen mauerwerksverkleideten Stampfbetonviadukt ersetzt wurde. Das neue Bauwerk ist 207,86 m lang und überquert die Sitter auf einer Höhe von 63 m. Die Brücke besteht aus fünf Bogen mit 30 m Spannweite und einem sechsten in das Widerlager integrierte Bogen von 17 m Spannweite.[1] Die Pfeiler haben eine Grundfläche von 12 × 16 m. Für die Verkleidung der Brücke, die während dem Bau auch als Schalung für den Beton diente, wurde Nagelfluh aus dem Steinbruch Schachen bei Degersheim gewonnen. Der südlich an die Brücke angebaute öffentliche Gehweg ist in Stahlbeton ausgeführt.

Die neue Brücke wurde einige Meter bergwärts von der bestehenden errichtet. In der Sitter musste der im Flussbett stehende Pfeiler 4 mittels Senkkasten erstellt werden. Das Bauwerk hat ein Volumen von ungefähr 25 000 m³ und kostete rund 2 Mio. SFr.[6] Nachdem die neue Brücke fertiggestellt war, wurde die alte Brücke im Freivorbau abgebrochen. Damit der auskragende Träger während dem Rückbau der Pfeiler genügend tragfähig war, musste eine Rückhaltekonstruktion über dem letzten Pfeiler angebracht werden. Das abgebaute Material wurde direkt auf Bahnwagen verladen, die auf dem noch bestehenden Teil der Brücke herangeschafft wurden.[4]

Bau der neuen Brücke 1924

Bau der neuen Brücke 1924 Abbruch der eisernen Sitterbrücke 1927

Abbruch der eisernen Sitterbrücke 1927 Sitterviadukt bei Bruggen ca. 1948

Sitterviadukt bei Bruggen ca. 1948

Literatur

- Peter Marti, Orlando Monsch, Massimo Laffranchi: Schweizer Eisenbahnbrücken (= Gesellschaft für Ingenieurbaukunst. Bd. 5). Herausgegeben von der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst. vdf Hochschul-Verlag an der ETH, Zürich 2001, ISBN 3-7281-2786-8.

Weblinks

Einzelnachweise

- Daniel Studer, Peter Röllin: Kräzern Bahnbrücke. In: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (Hrsg.): Inventar der neueren Schweizer Architektur. INSA. 1850–1920. Städte. Band 8. Orell Füssli, Zürich 1996, ISBN 3-280-02410-2, S. 160–161, doi:10.5169/SEALS-9217.

- Nicolas Schreck: Gaspard Dollfus. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 23. Juni 2004.

- Peter Röllin: St. Gallen. Stadtveränderung und Stadterlebnis im 19. Jahrhundert. Stadt zwischen Heimat und Fremde, Tradition und Fortschritt. VGS – Verlags-Gemeinschaft St. Gallen, St. Gallen 1981, ISBN 3-7291-1014-4, S. 191–192.

- P. Sturzenegger: Der Abbruch der alten Eisenbahnbrücke über die Sitter bei Bruggen, St. Gallen. In: Schweizerische Bauzeitung. Band 89, Nr. 16, 1927, S. 214–216, doi:10.5169/SEALS-41680 (e-periodica.ch [abgerufen am 6. Dezember 2020]).

- Daniel Studer, Peter Röllin: St. Gallen. In: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (Hrsg.): Inventar der neueren Schweizer Architektur. INSA. 1850–1920. Städte. Band 8. Orell Füssli, Zürich 1996, ISBN 3-280-02410-2, 2.5. Gallus 1856: ein zweiter «Gründungsakt», S. 59–61, doi:10.5169/SEALS-9217.

- St. Gallische und Appenzeller Brückenbauten. In: Schweizerische Bauzeitung. Band 84, Nr. 20, 1924, S. 244, doi:10.5169/SEALS-82905.

- St. Galler Tagblatt, 1856, S. 319.