Sheddach

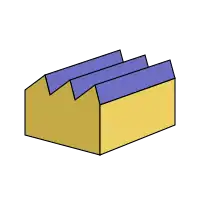

Ein Sheddach (eingedeutscht auch Scheddach) oder Sägezahndach ist eine Dachform, die vor allem bei Bauten mit großen Grundflächen wie zum Beispiel Fabrikhallen konstruiert wird. Dabei werden mehrere kleine pult- oder satteldachartige Dachaufbauten hintereinander angereiht.

Auch bei Wohngebäuden werden mitunter Sheddächer verwendet, wegen der hohen Wartungskosten allerdings deutlich seltener als bei Fabrikgebäuden.[1]

Ein Gebäude mit Sheddachkonstruktion wird auch als Shedhalle, Shedgebäude oder Shedbau[2] bezeichnet. Der Wortursprung dürfte im englischsprachigen Begriff shed für Schuppen bzw. Verschlag liegen. Dennoch wird im Englischen diese Dachform als saw-tooth roof (wörtlich „Sägezahndach“) bezeichnet, während shed roof ein einfaches Pultdach meint.

Konstruktion

Die Sheddächer sind Mitte des 19. Jahrhunderts bei Fabrikbauten in England aufgekommen. Ihr Vorteil ist, dass eine Ausleuchtung durch den natürlichen Lichteinfall aus Norden blendfrei ohne Bildung von Schlagschatten ermöglicht wird. Ein zusätzlicher positiver Effekt der Ausrichtung der Sheddächer nach Norden ist die Minimierung unerwünschter Hitze; die direkte Sonneneinstrahlung ist verhältnismäßig gering.

Die einzelnen Dachaufbauten werden bei einem Sheddach als Reiter bezeichnet. Der Reiter besteht aus einer abgeschrägten Dachfläche und einer steileren oder senkrechten Fensterfläche, die den Lichteinfall ermöglicht. Dies hat den Vorteil, dass ein Gebäude weniger Stützen für den Dachaufbau benötigt, um die Konstruktion abzusichern, was sich auch in den Baukosten niederschlägt.

Die steile bzw. senkrechte Seite der Dachreiter wird lichtdurchlässig ausgeführt, damit die gleichmäßige und optimierte Belichtung großer und größter überdachter Flächen erreicht werden kann. In Gebäuden, in denen Blendung eine nachrangige Rolle spielt, können Sheddächer auch in andere Himmelsrichtungen als Norden ausgerichtet sein. Erfolgt dabei eine zweiseitige Belichtung über seitlich zusätzlich angeordnete Oberlichter in Sheddächern, steigt die Beleuchtungsstärke in Raummitte an und wird an den Wänden optimiert.[3]

In der Nachkriegszeit wurde die Beleuchtung durch den Einsatz von Leuchtstoffröhren weiter verbessert.

Bei herkömmlichen Sheddächern kann unter Einfluss von Witterung und Schwerkraft die Eindeckung und Abdichtung aufgrund des relativ großen Neigungswinkels, insbesondere bei Verwendung von Dachpappe, bereits nach einigen Jahren undicht werden. Das Problem tritt besonders in den Randbereichen der Abdichtung auf. Dort treffen verschiedene Materialien, Lüftungen und Abflüsse aufeinander. Mögliche Lösungen des Problems sind die 1991 zum Patent angemeldete Verminderung der Witterungseinflüsse durch Profilplatten, die mit Metallprofilen befestigt werden,[4] oder die Abdichtung mit Flüssigkunststoffen[5].

Weblinks

Einzelnachweise

- Das Sheddach aus hausjournal.net, abgerufen am 29. Januar 2022

- Shedbau u. a. durch Philipp Jakob Manz, S. 33 (PDF; 7,7 MB), abgerufen am 16. Dezember 2011.

- Sheddächer auf www.baunetzwissen.de. Abgerufen am 13. Januar 2010

- Patentanmeldung DE3928450A1: Verfahren zur Abdichtung von Sägezahn-Sheddächern und Sägezahn-Sheddach. Angemeldet am 29. August 1989, veröffentlicht am 7. März 1991, Erfinder: Hans-Jürgen Wurzel.

- Saniertes Sheddach spart Energie (Memento vom 24. März 2010 im Internet Archive), abgerufen am 16. Dezember 2011.