Schneiderrevolution

Als Schneiderrevolution (gelegentlich auch: Schneiderkrawall oder Schneideraufruhr) werden lokale Unruhen zwischen dem 16. und 20. September 1830 in Berlin bezeichnet. Auch wenn es sich eher um einen Aufruhr handelte, hat sich in der historischen Literatur der Begriff Schneiderrevolution etabliert.

Ausgelöst durch die Julirevolution in Frankreich kam es zu politisch motivierten Massenversammlungen mit der Forderung nach Freiheit und Gleichheit, die durch Einsatz des Militärs gewaltsam niedergeschlagen wurden und zu zahlreichen Verhaftungen führten. Neben den politischen spielten soziale Elemente wie Ansätze zur Maschinenstürmerei und fiskalische Gründe eine Rolle. Der überforderte Magistrat von Berlin kritisierte zwar die Willkür und Härte des Militärs, stand den Ursachen des Konflikts jedoch verständnislos gegenüber und betrachtete ihn in erster Linie als „Unfug“ beziehungsweise Störung der öffentlichen Ordnung. Zeitgenössische Liberale wie der später in der Märzrevolution involvierte Adolf Streckfuß belächelten die Unruhen als kleinliches und erbärmliches Revolutiönchen, das jämmerlich verpufft sei.[1] Nach Einschätzung heutiger Historiker spiegeln sie wie auch die fünf Jahre später folgende Feuerwerksrevolution die zunehmende Politisierung breiter Bevölkerungsschichten in der Zeit des Vormärz wider.

Polizeiwillkür als Auslöser des Aufruhrs 1830

Anlass des Aufruhrs war eine willkürliche Polizeiaktion. In der Herberge der Schneidergesellen in der Breiten Straße rief der Geselle Daniel Schupp am 14. September aus: Brüder, es lebe die Freiheit! Es lebe die Gleichheit! Kommt, Brüder, ich werde euch anführen, die Revolution bricht aus, mit der Breiten Straße wollen wir den Anfang machen, und dann geht es weiter. Der Aufruf blieb zwar folgenlos, dennoch wurde Schupp am 15. September vom Polizeikommissar Seidel verhaftet. Einen Tag später verhaftete Seidel acht weitere Schneidergesellen, weil sie angeblich arbeits- und brotlos waren. Das erwies sich später als Irrtum und selbst die Behörden mussten zugeben, dass die Verhaftungen ohne gehörige Prüfung erfolgt seien. Nachdem mehrere tausend Zunftgenossen vor der Köllnischen Wache die Freilassung der willkürlich Inhaftierten gefordert hatten, wurden weitere 17 Personen arretiert. Zu den Verhafteten gehörten drei Steinsetzer, zwei Schneider sowie je ein Kaufmann, Seidenwirker, Konditorgehilfe, Werkmeister, Predigtamtskandidat, Lederzurichter, Tafeldecker, Buchdrucker, Maurerlehrling, Schlächter, Geldarbeiter und Handelsmann.[1]

Aufruhr und Militäreinsatz

Am 17. September kam es zu einer Massenversammlung überwiegend jüngerer Arbeiter auf dem Schloßplatz. Nachdem Steine geflogen waren und nach einem Handgemenge zwischen dem „Pöbel“ und Grenadieren zerstreuten Dragoner und Ulanen die Menge mit gezogenem Säbel und teilweise scharfen Hieben. Der Militäreinsatz wurde in der Polizeinotiz verschwiegen. Es folgten 73 weitere Verhaftungen. Dem Einsatz und den Militärpatrouillen in den Straßen am folgenden Tag bescheinigte der Stadtrat Carl Knoblauch schlechtes Betragen […], die überall fliehende Haufen verfolgten und auf einzelne, ohne daß sie sich zur Wehr setzten und die teils […] sich ruhig vor ihren Häusern hielten, einhieben.[2]

Ein Anschlagzettel, der mit „Brutus“ unterzeichnet war, zeigte zwar den tiefen Riss zwischen König Friedrich Wilhelm III. und seiner Hauptstadt, machte laut Ilja Mieck aber auch deutlich, dass man weniger den König, sondern eher die reaktionäre Clique um Wittgenstein und Kamptz für die Nichteinhaltung der königlichen Verfassungsversprechen verantwortlich machte:[3]

„Auf, auf, ihr Teutsche! Schüttelt das Joch ab, welches seit 15 Jahren immer drückender geworden ist. Blickt nach Süden und Westen, da seht ihr ein ruhmvolles Beispiel, wie sich andere Nationen mit Gewalt ihre Freiheit erkämpfen. Wollen wir diesen nachstehen? Wollen wir noch länger Sklaven bleiben? Nein, brave teutsche Mitbrüder! Fort mit der absoluten Gewalt! Nieder mit den Händen der Tyrannei, den Gendarmen. Es lebe die Nation, es lebe eine repräsentative Verfassung! Es lebe der konstitutionelle König.“

Trotz eines Aufrufs der Behörden zu Ruhe und Ordnung (siehe Folgekapitel) setzten sich die Unruhen am 19. September fort. Pflastersteine flogen und Fensterscheiben gingen zu Bruch. Erneut griff das Militär ein und die Menge wich erst zurück, als eine Eskadron in stärkstem Galopp in die Ansammlung hineinritt. Eine Kompanie Infanterie ergriff die Niedergerittenen und schleppte sie zur Wache. Am 20. September war die Ruhe weitgehend wiederhergestellt. 200 der 208 Verhafteten wurden später verurteilt.[3] Davon wurden 25 den Gerichten überstellt, 175 Verhaftete erhielten Polizeistrafen, darunter: zwischen 10 und 20 Peitschenhiebe; 2 bis 8 Tage Arrest bei Wasser und Brot; 14 Tage Arbeitshaus – die höchste Polizeistrafe. Drei Lehrlinge im Alter von 14 und 15 Jahren erhielten 20 Peitschenhiebe.[5]

Aufforderung des Berliner Magistrats zur Aufrechterhaltung der Ordnung

Am 18. September 1830 hatten die Stadtbehörden die Berliner Bevölkerung in einem Zirkular zu Ruhe und Ordnung aufgefordert:

„Aufforderung an die Einwohner Berlins. Die Verhaftung einiger Handwerks-Gesellen in der Abendstunde des vorgestrigen Tages hat die Veranlassung gegeben, daß eine Menge Menschen sich zu derselben Zeit in der Breitenstraße versammelte, um ihre Neugier zu befriedigen. Dieß Zusammenkommen hat sich am gestrigen Tage wiederholt. – Unter einer solchen Zahl von Menschen finden sich natürlich auch immer mehrere, die einen Zusammenlauf benutzen, um Unfug zu treiben, und wenn dieser entsteht, so vermehrt sich die Zahl der Neugierigen noch mehr. Die Personen, welche von den betreffenden Behörden beauftragt sind, auf Ordnung zu halten, um jedem etwanigen Unfug zu steuern, können dabei nicht untersuchen, welche von den auf den Straßen befindlichen Leuten nur aus Neugier, oder welche eines zu treibenden Unfugs wegen, dort sind. Es ist daher nothwendig, daß bei einer solchen Veranlassung sich Jeder zu Hause halte, nicht durch unzeitige Neugier den Zulauf vermehre, oder ihn eigentlich erst dadurch veranlasse, und sich selbst in dieser Art vor Schaden bewahre, der unvermeidlich ist, sobald man sich unter die Menge begiebt. Wenn alle wohlgesinnten Einwohner nicht nur für ihre Person hiernach verfahren, sondern auch die von ihnen abhängigen, vornämlich die bei ihnen in Lohn und Brod stehenden Leute, dazu veranlassen; so hört der Zusammenlauf von selbst auf, durch welchen nur Unordnung begünstigt wird. Wer sich dann noch an solchen Orten, ohne sehr dringende Geschäfte zu haben, einfindet oder aufhält, der erregt den Verdacht, daß er sich nur eines zu veranlassenden Unfugs wegen dahin begeben habe. Gegen solche Leute können diejenigen Personen, welche zur Aufrechterhaltung der Ordnung bestimmt sind, alsdann die erforderlichen Maaßregeln leicht und nöthigenfalls mit allem Ernste ergreifen, ohne daß dadurch andere gut gesinnte Personen Gefahr laufen. Wir finden uns veranlaßt, durch dies Circular die sämmtlichen Haus-Eigenthümer hierauf aufmerksam zu machen, mit dem Ersuchen, auch den Bewohnern ihres Hauses dasselbe mittzutheilen, und mit ihnen gemeinschaftlich dafür zu sorgen, daß sowohl die Erwachsenen, als besonders auch die Jüngeren, sich vom Finsterwerden an zu Hause halten, und nicht, aus Neugier oder aus Lust an solchem Unfug, den Zulauf vermehren. Unser theurer König, den wir Alle so innig lieben, muß mit Mißfallen dies unbedachte Zusammenlaufen bemerken. Die Ehre der hiesigen Einwohner, welche sich immer durch Ordnung und gesetzmäßiges Benehmen auszeichneten, würde leiden, wenn dasselbe noch länger fortdauerte; auch die eigene Sicherheit der Einwohner verlange es, daß jede Störung der Ordnung vermieden werde.“

Dem amtierenden Oberbürgermeister Johann Stephan Gottfried Büsching, der aus einer Familie von Handwerkern, Beamten und Pfarrern stammte und der sich für das städtische Armenwesen eingesetzt hatte, waren die drängenden Probleme der Stadt nach Darstellung des Historikers Gunther Hildebrandt zu dieser Zeit bereits teilweise entglitten; er nahm eher die Rolle eines Alterspräsidenten ein. Die Aufforderung der Berliner Behörden zeige, dass sie den Aufruhr in erster Linie als „Unfug“ beziehungsweise Störung der öffentlichen Ordnung betrachteten. Den politischen und sozialen Ursachen hätten sie verständnislos gegenübergestanden.[7] Über die Willkür und Härte des Militärs beschwerte sich der Magistrat von Berlin anschließend beim Innenminister. Dem König versicherte er gleichzeitig seine und der Stadt gute Gesinnung und erklärte, Neugier und Lust am Unfug hätten die Unruhen herbeigeführt. Ilja Mieck merkt dazu an, dass wohl selten ein König so dreist belogen worden sei.[8]

Sozialer Hintergrund

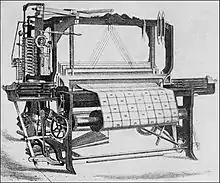

Nach Ilja Mieck lag den Unruhen mit dem Ruf nach Freiheit und Gleichheit zwar eine eminent politische Motivation zugrunde[1], doch hätten auch soziale und fiskalische Motive eine große Rolle gespielt. So habe es bei dem weitgehend von Handwerkern getragenen Aufruhr deutliche Elemente der Maschinenstürmerei gegeben. Die Vorboten der Industriellen Revolution und die damit einhergehenden Strukturveränderungen hatten im Handwerk zu einem hohen Anpassungsdruck geführt. Drei Viertel aller Handwerker gehörten um die Jahrhundertmitte zur Gruppe der bedürftigen, oft proletaroiden Kleinmeister am Rande des Existenzminimums. Das Schneiderhandwerk befand sich durch seine erhebliche personelle „Übersetzung“ in einer besonders harten ökonomischen Krise. Viele mussten ihre Selbständigkeit aufgeben und rund 10 Jahre später waren fast alle Schneider von Kleiderläden abhängig, für die sie bis zu 14 Stunden täglich arbeiteten.

Die Verunsicherung gegenüber den neuartigen aus England importierten Maschinen, die Arbeitsplätze zu gefährden und das ohnehin schon große soziale Elend zu verschärfen drohten, war 1830 entsprechend groß. So hieß es, die Maschinenweberei Gebr. Cockerill richte die Weber zugrunde. Die Fabrik wurde vorsichtshalber unter Polizeischutz gestellt, doch blieben Angriffe aus. Die Demonstranten verlangten zudem die Aufhebung der verhassten Mietsteuer. Selbst die vom Magistrat von Berlin am 1. Juli 1830 eingeführte Hundesteuer trug zu der explosiven Lage bei.[9]

Folgen und Feuerwerksrevolution 1835

Die maßgebenden Kreise kamen zu dem Schluss, dass gegenüber den vermeintlichen Demagogen eine schärfere Gangart eingeschlagen werden müsse. Zu den Maßnahmen gehörte eine deutliche Erhöhung der Gefängniskapazitäten. 1832 hatte sich die Zahl der Gefängnisplätze verdreifacht. Das Hambacher Fest im Mai 1832 verschärfte das Misstrauen der staatlichen Organe gegen jede nationale und liberale Regung weiter. Der Druck auf die Presse und die Universitäten wurde erhöht, politische Vereine und Versammlungen wurden untersagt und die Post überwacht. Eine neue Welle der Demagogenverfolgung setzte ein. 1835 kam es in Berlin zu einem zweiten intensiven Militäreinsatz gegen Demonstranten, als die Berliner das beliebte Fest zum königlichen Geburtstag am 3. August wie in den Vorjahren unter stillschweigender Duldung der Behörden lautstark und mit Feuerwerkskörpern feiern wollten. Als die ersten Raketen gezündet wurden und die Behörden die gesetzlichen Bestimmungen strikt anwenden wollten, entwickelte sich nach ersten Handgreiflichkeiten eine Straßenschlacht. Das herbeigerufene Militär trieb die Menge vom Tiergarten durch das Brandenburger Tor zurück in die Stadt. Da das Militär scharf einhieb, wurden zahlreiche Aufrührer verwundet und verhaftet. Am 4. August dehnten sich die Straßenschlachten dennoch aus und konnten erst am 5. August erstickt werden, als die Menge das Café Kranzler stürmen wollte. Unter den 100 Schwerverwundeten dieser Unruhen waren 40 Soldaten, 32 Gendarmen und 25 „Aufrührer“, von denen zwei verstarben.

Zwar war die sogenannte Feuerwerksrevolution auf den ersten Blick weniger politisch motiviert als die Unruhen fünf Jahre zuvor, doch gab es laut Mieck deutliche Indizien, dass einige politische Köpfe an die Spitze der Bewegung traten mit der Hoffnung, sie zu einer allgemeinen Revolution ausweiten zu können. So spiegele auch die Feuerwerksrevolution wie schon die Schneiderrevolution die zunehmende Politisierung breiter Bevölkerungsschichten in der Zeit des Vormärz wider. Am Vorabend der Märzrevolution 1848/49 folgte in Berlin ein Streik der Kattundrucker, die unter der Mechanisierung der Produktion besonders litten und nur noch ein Viertel ihres bisherigen Einkommens erhielten.[10] Im April 1847 folgten die Tumulte der Kartoffelrevolution aus Anlass stark überhöhter Lebensmittelpreise aufgrund vorangegangener Missernten, die nach drei Tagen vom Militär beendet wurden.

Literatur

- Ernst Frensdorff: Der Berliner Schneideraufruhr im Jahre 1830. Ungedruckte Tagebuchaufzeichnungen eines preußischen Gardeoffiziers. In. Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. Jg. 24, 1907, ZDB-ID 3615-8, S. 208–212, Digitalisat (PDF; 11,86 MB).

- Gunther Hildebrandt: Johann Stephan Gottfried Büsching. In: Wolfgang Ribbe (Hrsg.): Stadtoberhäupter. Biographien Berliner Bürgermeister im 19. und 20. Jahrhundert (= Berlinische Lebensbilder. Bd. 7 = Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 60). Stapp, Berlin 1992, ISBN 3-87776-212-3, S. 52–65.

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution (1806–1847). In: Wolfgang Ribbe (Hrsg.): Geschichte Berlins. Band 1: Von der Frühgeschichte bis zur Industrialisierung. C. H. Beck, München 1987, ISBN 3-406-31591-7, S. 405–602.

Einzelnachweise

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 526.

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 526 f.

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 527 f.

- Wiedergegeben aus: Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 527.

- Karl Obermann: Die Volksbewegung in Berlin in den Jahren 1830–1832. In: Berliner Heimat. Bd. 4, 1956, ZDB-ID 547799-2, S. 12–18. Hier wiedergegeben aus: Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 528, Fußnote 27.

- Wiedergabe nach dem Originalabdruck des Aufrufs in: Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 529.

- Gunther Hildebrandt: Johann Stephan Gottfried Büsching. […], S. 51, 61, 63f

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 528.

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 528, 543 ff., 593.

- Ilja Mieck: Von der Reformzeit zur Revolution […]. 1987, S. 528, 530 f., 588 ff., 599.