Schloss Gifhorn

Das Schloss Gifhorn ist eine zwischen 1525 und 1581 im Stil der Weserrenaissance erbaute Schlossanlage in Gifhorn. Das bis 1790 festungsmäßig ausgebaute Schloss mit seinen Wassergräben, Wällen und Bastionen wurde nie eingenommen. Im 16. Jahrhundert war es unter Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg nur zehn Jahre lang Residenz des Herzogtums Gifhorn.

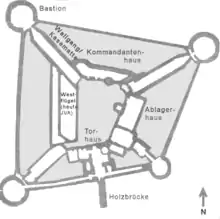

Baubeschreibung

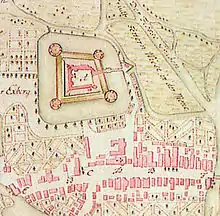

Die wehrhafte Schlossanlage war in Trapezform angelegt worden. Sie war von Festungswällen und einem 50 m breiten Wassergraben umgeben. Die nähere Umgebung konnte durch Überschwemmung in einen Sumpf verwandelt werden. An den vier Ecken der Anlage wurden steinerne Bastionstürme errichtet. Diese waren mit dem Schloss unterirdisch durch Wallgänge in Form von Kasematten verbunden. Davon ist heute noch ein 45 m langes Stück erhalten, das zur Nordbastion führte. Darin werden heute Ausstellungen des Schlossmuseums präsentiert. Erreichbar war das Schloss über eine Brücke an der schmalen Seite des Schlossgrabens im Südosten, die zum Torhaus führte. Heute führt der Hauptzugang über die alte Südbastion, die durch rundförmig angeordnete Mauerstücke rekonstruiert ist. Um den Innenhof gruppieren sich folgende Schlossgebäude:

- Torhaus als ältestes Gebäude, das bereits ein Jahr nach Beginn des Schlossbaus 1526 fertiggestellt war. Wegen seiner überdimensionierten Größe war es vermutlich ursprünglich als einziges Schlossgebäude geplant. Die tonnenförmige Dachkonstruktion mit Halbkreisgiebeln ist außergewöhnlich und heute nirgends woanders mehr erhalten. Ihr Holzwerk ließ sich auf das Jahr 1526 datieren, wurde jedoch bei der Renovierung Anfang der 1980er Jahre ausgetauscht.[1] Der Zugang zum Schloss erfolgte bis zum 18. Jahrhundert durch das Torhaus, danach wurde es als Kornmagazin verwendet.

- Ablagerhaus als größtes Gebäude im Ostflügel, das ab dem 18. Jahrhundert als Wohngebäude für hohe Gifhorner Beamte, wie den Amtshauptmann, fungierte. Der Name erklärt sich dadurch, dass die Bewohner die Räume frei zu machen hatten bei hochherrschaftlichem Ablager (Besuch), z. B. durch Jagdgesellschaften. Im Gebäude befindet sich der Rittersaal.

- Schlosskapelle als ältester evangelischer Kirchenneubau Norddeutschlands, der 1547 erbaut wurde. Mit Sarkophag von Herzog Franz auf einer Empore unterhalb eines Fenster und einer lebensgroßen, knienden Holzplastik des Bestatteten. Der Sarkophag von Ehefrau Klara von Sachsen-Lauenburg ist leer, da sie auf einer Reise in ihre pommersche Heimat in Barth verstarb. Sie ist aber ebenfalls als Plastik betend dargestellt.

- Kommandantenhaus von 1581 als Wohnsitz des Schloss- oder Amtshauptmannes, später im 19. und 20. Jahrhundert Sitz des Amtsgerichts

- Treppenturm von 1568 mit Wendeltreppe als Gebäudezugang zwischen dem Torturm und dem Ablagerhaus

- Gefangenenhaus, Zeughaus und Kornmagazin des Westflügels sind heute nicht mehr vorhanden. Darauf entstand im 19. und 20. Jahrhundert der Komplex der Justizvollzugsanstalt

Geschichte

Vorläuferanlage

Befestigter Vorläufer des Schlosses war eine Wasserburg auf einem künstlich errichteten Hügel an einem geschützten Winkel zwischen Aller und Ise. Laut einer um 1900 vorgenommenen Untersuchung durch den Prähistoriker Carl Schuchhardt bestand die Burg, von der sich heute keine Reste mehr finden, bereits um das Jahr 1000. In einer Urkunde von 1296 wurde sie erstmals erwähnt als Castrum Gifhorne.

Eine Belagerung erfolgte wahrscheinlich im Kampfe von Herzog Albrecht dem Fetten gegen seinen Bruder Heinrich dem Wunderlichen. Ende des 13. Jahrhunderts wurde auf der Burg Umbauarbeiten unter Otto dem Strengen durchgeführt. Mit der Entwicklung des Ortes Gifhorn stieg die Bedeutung der Burganlage zur Sicherung und als Zollstelle an einer Handelsstraße. Im 14. Jahrhundert war sie häufig verpfändet, unter anderem an die Herren von Veltheim und die Stadt Braunschweig. 1396 überließ Herzog Friedrich die Burg seiner Ehefrau Anna von Sachsen als Leibrente. Im 15. Jahrhundert folgten weitere Pfandbesitzer, wie die von Bülow (1467), von Alvensleben (1470), von Quitzow (1472) und von Bodendieke (1477). In der Hildesheimer Stiftsfehde wurden Burg und Stadt 1519 zerstört. Beides gehörte bis in diese Zeit zum Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel.

1396 überließ Herzog Friedrich die Burg seiner Ehefrau Anna von Sachsen als Leibrente. Im 15. Jahrhundert folgten weitere Pfandbesitzer, wie die von Bülow (1467), von Alvensleben (1470), von Quitzow (1472) und von Bodendieke (1477). In der Hildesheimer Stiftsfehde wurden Burg und Stadt 1519 zerstört. Beides gehörte bis in diese Zeit zum Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel.

Schlossbau

Das heutige Schloss entstand ab 1525 als Neubau, jedoch nicht am Ort der Vorläuferbauten, sondern auf einer Erhebung am Nordrand des damaligen Gifhorns. Bauherren waren die protestantischen Herzöge Ernst der Bekenner von Braunschweig-Lüneburg und sein Bruder Otto aus Celle. Ernst machte das Schloss bei seiner Vermählung 1528 zum Hochzeitsgeschenk für seine Ehefrau Sophie von Mecklenburg-Schwerin. Es diente ihr als Leibrente, bei der sie über das Gebäude und seine Einkünfte verfügen konnte. 1539 vermachte Herzog Ernst das Schloss und die umliegenden Ämter seinem jüngsten Bruder Herzog Franz, der zurückgekehrt vom kursächsischen Hof auf Erbabfindung drängte.

Schlossgeschichte

Bei der Übernahme des Schlosses 1539 durch Herzog Franz konnte dieser seinem adligen Selbstverständnis nach mit der Anlage seinen fürstlichen Repräsentationsaufgaben ungehindert nachgehen. Er ließ Schloss Gifhorn als Residenz ausbauen und führte ein prunkvolles höfisches Leben. Gleichzeitig baute er Schloss Fallersleben als ländlichen Adelssitz aus. Das Leben bei seinem sparsamen Bruder Ernst und der vergleichsweise bescheidene Lebensstandard in der kleinen Celler Residenz genügten ihm nicht. Franz band den Festungsbaumeister Michael Clare aus Celle an sich. Sein Wirken prägte das Erscheinungsbild der Gifhorner Anlage.

Im Mai 1547 fanden Luthers Witwe und Kinder auf ihrer Flucht vor dem Schmalkaldischen Krieg nach Dänemark in Begleitung Melanchthons im Schloss Gifhorn eine sichere Unterkunft.

Nach dem Tode von Herzog Franz 1549 hörte die Schlossanlage auf, fürstlicher Residenzort zu sein. Der nur 10 Jahre zwischen 1539 und 1549 bestandene Herrschaftsbereich des Herzogtums Gifhorn fiel zurück an das Fürstentum Lüneburg. Die Witwe Herzogin Klara von Sachsen-Lauenburg musste das Schloss räumen und sich auf ihren Witwensitz Schloss Fallersleben zurückziehen. Danach wurde das Gifhorner Schloss Wohnung für einen Amtmann. Gelegentlich fungierte es als Unterkunft für fürstliche Jagdgesellschaften der Celler Herzöge, die hier einkehrten, um in den ausgedehnten Wäldern um Gifhorn der Jagd nachzugehen.

Trotzdem blieb die Anlage weiterhin eine Festung, da sie für die Celler Herzöge eine strategisch wichtige Funktion an der Südostflanke ihres Herzogtums hatte. Verwaltet wurde das Schloss von einem Schlosshauptmann (ab 1734 Landdrost). Dieser war Festungskommandant und befehligte seit dem 16. Jahrhundert eine Besatzung von Waffenmeistern, Büchsenschützen und Landsknechten. Die wehrhafte Festungsanlage widerstand seit ihrem Bestehen allen Angreifern. Feindliche Truppen, wie der der Schweden, Dänen, Ligisten sowie Kaiserlichen im Dreißigjährigen Krieg und Heere der Franzosen im Siebenjährigen Krieg quartierten sich in der Stadt Gifhorn ein und verzichteten auf einen Angriff auf das Schloss.

Der letzte Schlosshauptmann Ulrich von Veltheim ließ die Befestigungsanlagen zwischen 1770 und 1780 abtragen, da sie den wehrtechnischen Anforderungen dieser Zeit nicht mehr genügten. Auch wurde der Wassergraben auf halbe Breite reduziert und zur nördlichen und südlichen Bastion entstanden Übergänge. Das wehrhafte Torhaus wurde zu einem Kornspeicher umgebaut. Ab dem 18. Jahrhundert amtierten Landräte im Schloss. Eine grundlegende Renovierung und Neugestaltung des gesamten Schlossbereiches fand zwischen 1978 und 1983 statt. Bis etwa 2010 befand sich in einem Gebäudeflügel eine kleinere Abteilung einer Justizvollzugsanstalt. Heute ist das Schloss Sitz folgender Einrichtungen:

- Landkreis Gifhorn mit Sitzungsräumen des Kreistages

- Veranstaltungsort Rittersaal

- Historisches Museum Schloss Gifhorn auf etwa 1000 m² Ausstellungsfläche zur Entwicklung des Landkreises Gifhorn von der Urzeit bis zur Gegenwart

- Gastronomiebetrieb Schloss-Restaurant

Literatur

- Jürgen Conrad (Text): Schloß Gifhorn. Landkreis Gifhorn, Gifhorn 1983.

- Hans Adolf Schultz: Burgen und Schlösser des Braunschweiger Landes. Waisenhaus, Braunschweig 1980, 1984 (4. Aufl.), ISBN 3-878840128.

- Hans Adolf Schultz: Burgen, Schlösser und Herrensitze im Raum Gifhorn-Wolfsburg. Gifhorn 1985

- Ernst Andreas Friedrich: Das Schloß Gifhorn. S. 130–132, in: Wenn Steine reden könnten, Band III, Landbuch-Verlag, Hannover 1995, ISBN 3-7842-0515-1.

- Ingrid Eichstädt: Die Geschichte des Raumes Gifhorn-Wolfsburg. Gifhorn 1996.

- Horst Masuch: Eine ungewöhnliche Dachkonstruktion im Torhaus von Schloß Gifhorn. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, (1981), 3/4, S. 20–25.

- Berno Wendrich: Gifhorns mittelalterliche Burg. Vom Vorgängerbau unseres heutigen Schlosses. In: Kreiskalender Gifhorn 1988, S. 52 f.

Weblinks

- Eintrag von Stefan Eismann zu Schloss Gifhorn in der wissenschaftlichen Datenbank „EBIDAT“ des Europäischen Burgeninstituts

- Befestigungsanlagen Schloss Gifhorn im Denkmalatlas Niedersachsen

- Rekonstruktionsversuch als Zeichnung von Wolfgang Braun

- Rekonstruktionsversuch in der Vogelperspektive

- Fotoaufnahmen vom Schloss Gifhorn beim Bildarchiv Foto Marburg

- Interaktives 360°-Panoramafoto des Schlossinnenhofs

Belege

- Horst Masuch: Datierung der Dachkonstruktion im Torhaus von Schloß Gifhorn. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen (1982), S. 77–78