Schichtsilikate

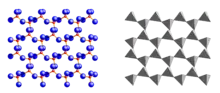

Als Schichtsilikate (auch Blattsilikate, Phyllosilikate) bezeichnet man Silikate, deren Silikatanionen aus Schichten eckenverknüpfter SiO4-Tetraeder bestehen. Diese Schichten oder Doppelschichten sind untereinander nicht über weitere Si-O-Bindungen zu Gerüsten verknüpft.[1]

Zu dieser Abteilung der Silikate zählen bedeutende Gruppen gesteinsbildender Minerale wie z. B. die Glimmergruppe, Chloritgruppe, Kaolin und Serpentingruppe.[2][3][4] Die in bindigen Böden allgegenwärtig sowie in Sedimentgesteinen verbreiteten Tonminerale sind ebenfalls Schichtsilikate, die auch technisch wichtig sind.

Der schichtartige Aufbau dieser Minerale bestimmt Form und Eigenschaften der Kristalle. Sie sind meist tafelig bis blättrig mit guter bis perfekter Spaltbarkeit parallel zu den Schichten. Die Zähligkeit der Ringe, aus denen sich die Silikatschichten zusammensetzen, bestimmt oft die Symmetrie und Form der Kristalle. Apophyllit (Schichten aus Viererringen) ist tetragonal und bildet vierseitige tafelige bis prismatische Kristalle. Die Minerale der Glimmergruppe (Silikatschichten aus Sechserringen) bilden tafelige bis blättrige Kristalle mit pseudohexagonaler Symmetrie. Die gute Translationsfähigkeit entlang der Schichten bedingt die starke Verformbarkeit der Schichtsilikate.[5] Zwischen den Schichten können H2O-Moleküle und große Kationen eingelagert werden. Schichtsilikate sind oft quellfähig und mit ihrer Kationenaustauschkapazität wichtig für die Fruchtbarkeit von Böden.

Klassifikation

Silikatklassifikation nach Liebau

Liebau betrachtet die Schichtsilikate als eine Verknüpfung von Silikatketten zu Schichten, die in zwei Dimensionen unbegrenzt sind und unterteilt die Schichtsilikate anhand der Periodizität und Verzweigung der Silikatketten, die die Schichten aufbauen sowie der Multiplizität der Silikatschichten.[1]

Periodizität:

Sie gibt an, nach wie vielen Silikatkettengliedern (SiO4- Tetraeder) sich der Aufbau einer Kette wiederholt. Die Periodizität von natürlichen Schichtsilikaten ist meist klein und liegt bei 2 (Glimmergruppe), 3 (z. B. Dalyit), 4 (z. B. Apophyllit) oder 6 (z. B. Pyrosmalit).[1]

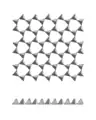

Unverzweigte zweier Einfachschicht im Muskovit

Unverzweigte zweier Einfachschicht im Muskovit Unverzweigte zweier Einfachschicht im Sepiolith

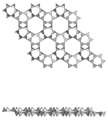

Unverzweigte zweier Einfachschicht im Sepiolith Unverzweigte dreier Einfachschicht im Dalyit

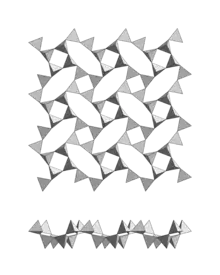

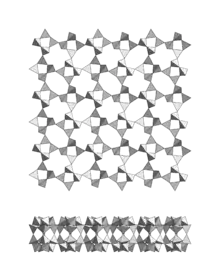

Unverzweigte dreier Einfachschicht im Dalyit Unverzweigte vierer Einfachschicht im Apophyllit

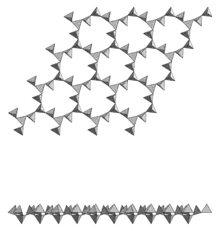

Unverzweigte vierer Einfachschicht im Apophyllit Unverzweigte sechser Einfachschicht im Pyrosmalit

Unverzweigte sechser Einfachschicht im Pyrosmalit

Verzweigung:

Sie gibt an, ob von einer Silikatkette weitere SiO4- Tetraeder abzweigen. Man unterscheidet zwischen offen verzweigten Schichtsilikaten (z. B. Zeophyllit) und zyklisch verzweigten Schichtsilikaten (z. B. Delhayelith), bei denen die von der Kette abzweigenden SiO4- Tetraeder geschlossene Ringe formen.[1]

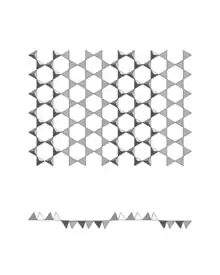

Offen verzweigte zweier Einfachschicht des Prehnit

Offen verzweigte zweier Einfachschicht des Prehnit Offen verzweigte vierer Einfachschicht des Zeophyllit

Offen verzweigte vierer Einfachschicht des Zeophyllit Zyklisch verzweigte dreier Einfachschicht des Mountainit

Zyklisch verzweigte dreier Einfachschicht des Mountainit

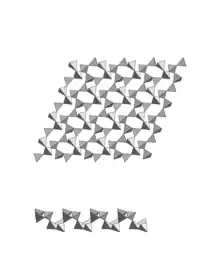

Multiplizität:

Sie gibt an, wie viele Silikatschichten miteinander zu Mehrfachschichten verknüpft sind.[1] Fast alle Schichtsilikate haben eine Multiplizität von 1 oder 2. Das erste Schichtsilikat mit einer höheren Multiplizität (3) ist Günterblassit.[6]

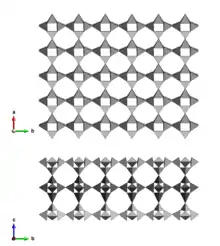

Unverzweigte zweier Doppelschicht des Hexacelsian

Unverzweigte zweier Doppelschicht des Hexacelsian Zyklisch verzweigte dreier Doppelschicht des Rhodesit

Zyklisch verzweigte dreier Doppelschicht des Rhodesit Zyklisch verzweigte dreier Dreifachschicht des Günterblassit

Zyklisch verzweigte dreier Dreifachschicht des Günterblassit Zyklisch verzweigte sechser Doppelschicht des Carletonit

Zyklisch verzweigte sechser Doppelschicht des Carletonit

Strunz

Anders als bei den Ringsilikaten und Kettensilikaten übernimmt die Strunz’sche Klassifikation der Schichtsilikate nicht die Nomenklatur und Kriterien von Libau. Die Strunz’sche Systematik betrachtet die Silikatringe, aus denen sich die Schichten zusammensetzen und unterteilt die Abteilung der Schichtsilikate (9.E) nach der Zähligkeit dieser Ringe, der Multiplizität der Schichten sowie der Verknüpfung der Schichten durch die oktaedrisch koordinierten Kationen.[2][3][4]

9.EA Einfache Tetraederschichten mit 4-, 5-, (6-), und 8-zähligen Ringen:[2][3][4]

- 9.EA.05 Gillespit-Gruppe

- 9.EA.10 Ekanit-Gruppe

- 9.EA.15 Apophyllitgruppe

- 9.EA.20 Magadiit-Gruppe

- 9.EA.25 Dalyit-Gruppe

- 9.EA.30 Sazhinit-Gruppe

- 9.EA.35 Armstrongit-Gruppe

- 9.EA.40 Okenit-Gruppe

- 9.EA.45 Nekoit-Gruppe

- 9.EA.50 Cavansit-Gruppe

- 9.EA.55 Pentagonit-Gruppe

- 9.EA.60 Penkvilksit-Gruppe

- 9.EA.65 Nabesit-Gruppe

- 9.EA.70 Ajoit-Gruppe

- 9.EA.75 Zeravshanit-Gruppe

- 9.EA.80 Bussyite-(Ce)

- 9.EA.85 Plumbophyllit-Gruppe

9.EB Doppelschichten mit 4- und 6-zähligen Ringen[2][3][4]

- 9.EB.05 Rhodesit-Gruppe

- 9.EB.10 Delhayelith-Gruppe

- 9.EB.15 Monteregianit-Gruppe

- 9.EB.20 Carletonit-Gruppe

9.EC Schichtsilikate mit Glimmertafeln (Dreischichtsilikate), zusammengesetzt aus Tetraeder- und Oktaederschichten[2][3][4]

- 9.EC.05 Talk-Gruppe

- 9.EC.10 Pyrophyllit-Gruppe

- 9.EC.15 Muskovit-Gruppe

- 9.EC.20 Phlogopit-Gruppe

- 9.EC.25 Illit-Gruppe

- 9.EC.30 Margarit-Gruppe

- 9.EC.35 Clintonit-Gruppe

- 9.EC.40 Montmorillonit-Gruppe

- 9.EC.45 Saponit-Gruppe

- 9.EC.50 Vermiculit-Gruppe

- 9.EC.55 Chlorit-Gruppe

- 9.EC.60 Corrensit-Gruppe

- 9.EC.65 Macaulayit-Gruppe

- 9.EC.70 Burckhardtit-Gruppe

- 9.EC.75 Surit-Gruppe

- 9.EC.80 Kegelit-Gruppe

9.ED Schichtsilikate mit Kaolinit-Schichten (Zweischichtsilikate), zusammengesetzt aus Tetraeder- und Oktaederschichten[2][3][4]

- 9.ED.05 Kaolinit-Gruppe

- 9.ED.10 Halloysit-Gruppe

- 9.ED.15 Serpentin-Gruppe

- 9.ED.20 Bismutoferrit-Gruppe

9.EE Einfache tetrahedrale Netze aus sechsfach-Ringen, verbunden über octahedrale Netze oder Bänder[2][3][4]

- 9.EE.05 Bementit-Gruppe

- 9.EE.10

- 9.EE.15 Schallerit-Gruppe

- 9.EE.20 Palygorskit-Gruppe

- 9.EE.25 Sepiolith-Gruppe

- 9.EE.30 Gyrolith-Gruppe

- 9.EE.35 Reyerit-Gruppe

- 9.EE.40 Natrosilit-Gruppe

- 9.EE.45 Makatit-Gruppe

- 9.EE.50 Varennesit-Gruppe

- 9.EE.55 Rait-Gruppe

- 9.EE.60 Intersilit-Gruppe

- 9.EE.65 Shafranovskit-Gruppe

- 9.EE.70 Zeophyllit-Gruppe

- 9.EE.75 Minehillite

- 9.EE.80

- 9.EE.85 Lalondeite

9.EF Einfache Netze aus sechsfach-Ringen, verbunden über M[4], M[8], etc.[2][3][4]

- 9.EF.05 Petalit-Gruppe

- 9.EF.10 Sanbornit-Gruppe

- 9.EF.15 Searlesit-Gruppe

- 9.EF.20 Silinait-Gruppe

- 9.EF.25 Kanemit-Gruppe

- 9.EF.30 Yakovenchukite-(Y)

9.EG Doppelnetze mit sechsfach und größeren Ringen[2][3][4]

- 9.EG.05 Cymrit-Gruppe

- 9.EG.10 Naujakasit-Gruppe

- 9.EG.15 Dmisteinbergit-Gruppe

- 9.EG.20 Kampfit-Gruppe

- 9.EG.25 Strätlingit-Gruppe

- 9.EG.30 Ganophyllit-Gruppe

- 9.EG.35 Zussmanit-Gruppe

- 9.EG.40 Stilpnomelan-Gruppe

- 9.EG.45 Latiumit-Gruppe

- 9.EG.50 Jagoit-Gruppe

- 9.EG.55 Wickenburgit-Gruppe

- 9.EG.60 HyttsjöIt-Gruppe

- 9.EG.65 Armbrusterit-Gruppe

- 9.EG.70 Britvinite

- 9.EG.75 Bannisterite

9.EH Übergangsstrukturen zwischen Schichtsilikaten und anderen Silikaten[2][3][4]

- 9.EH.05 Neptunit-Gruppe

- 9.EH.10 Grumantit-Gruppe

- 9.EH.20 Ussingit-Gruppe

- 9.EH.25 Leifit-Gruppe

- 9.EH.30 Nafertisit-Gruppe

9.EJ Unklassifizierte Schichtsilikate

- 9.EJ.05 Lourenswalsit

- 9.EJ.10 Middendorfit-Gruppe

Einzelnachweise

- Liebau 1982

- Mineralklasse-9.E nach Strunz 9. Auflage

- Nickel-Strunz Silicates Classification (Version 10)

- Nickel-Strunz Classification – Phyllosilicates 10th edition

- Universität Tübingen: Systematik der Mineralien – Phyllosilikate (Schichtsilikate)

- N. V. Chukanov, R. K. Rastsvetaeva, S. M. Aksenov, I. V. Pekov, N. V. Zubkova, S. N. Britvin, D. I. Belakovskiy, W. Schüller and B. Ternes (2012) Günterblassite, (K,Ca)3–xFe[(Si,Al)13O25(OH,O)4] ⋅ 7H2O, a New Mineral: the First Phyllosilicate with Triple Tetrahedral Layer, In: Geology of Ore Deposits, 54, S. 656–662 (Zusammenfassung, abgelegt unter falschen Titel)

Weblinks

- webmineral: Nickel-Strunz Silicates Classification (Version 10)

- mineralienatlas: Mineralklasse-9.E nach Strunz 9. Auflage – Schichtsilikate (Phyllosilikate)

- mindat.org: Nickel-Strunz Classification – Phyllosilicates 10th edition

- Universität Tübingen: Systematik der Minerale

Literatur

- F. Liebau (1982): Classification of Silicates in: Reviews in Mineralogy Volume 5: Orthosilicates; Mineralogical Society of America

- Karl Jasmund, Gerhard Lagaly: Tonminerale und Tone. Struktur, Eigenschaften, Anwendungen und Einsatz in Industrie und Umwelt. Steinkopf Verlag, Darmstadt 1993, 490 S., ISBN 3-7985-0923-9.

-131740.jpg.webp)