Richtschwert

Als Richtschwert (auch: Scharfrichterschwert) wird ein zweihändig geführtes Schwert bezeichnet, das im Mittelalter und bis in die Neuzeit zur Enthauptung von Verurteilten verwendet wurde.

| Richtschwert | |

|---|---|

| |

| Angaben | |

| Waffenart: | Schwert |

| Bezeichnungen: | Henkersschwert |

| Verwendung: | zivile/gerichtliche Waffe |

| Entstehungszeit: | Ende 13. Jahrhundert |

| Einsatzzeit: | bis aktuell |

| Ursprungsregion/ Urheber: |

Europa, städtische Gemeinden |

| Verbreitung: | Europa |

| Gesamtlänge: | ca. 110 cm, variierend |

| Klingenlänge: | ca. 80–90 cm, variierend |

| Klingenbreite: | ca. 5 cm, variierend |

| Griffstück: | Holz, Horn, Metall |

| Besonderheiten: | gerundete Spitze (Ort), mit Löchern durchbrochen, Klinge oft mit sinnbildlichen Gravuren (Rad, Galgen etc.), religiösen Sprüchen, keine oder kurze Parierstangen |

| Listen zum Thema | |

Beschreibung

Die zu enthauptende Person saß dabei aufrecht auf einem speziellen Richtstuhl[1] mit Armlehnen, niedriger Rückenlehne und oft angebrachten Gurten zur Fixierung. Im Gegensatz zum Bidenhänderschwert war die Klinge nur so lang wie bei einem einfachen Schwert (ca. 80 bis 90 cm). Wie der Galgen galt das Richtschwert als „unehrlich“, weswegen es nicht im „ehrlichen“ Kampf benutzt werden durfte.

Typischerweise hat seine Klinge eine abgerundete Spitze und ist meist sehr breit, flach und klobig. Damit war es zum Durchstoßen von Rüstungen und kriegerischen Fechten nicht geeignet. Bei manchen erhaltenen Richtschwertern ist die Spitze zusätzlich mit drei runden Löchern perforiert, die ein Anspitzen der Klinge verhindern sollten.

Eine Besonderheit der Richtschwerter waren Bild- und Spruchgravuren auf deren Klingen. Häufig benutzte Zeichen waren Rad, Galgen, der Tod Christi, die Muttergottes, die heilige Katharina und andere.

Wer Scharfrichter werden wollte, musste zunächst beweisen, dass er Tiere gezielt enthaupten konnte. Anschließend ging er in die Lehre. Um die Hinrichtungen mit dem Schwert rankten sich viele Geschichten. So wird von Franz Schmidt alias „Meister Frantz“ berichtet, dass er im Jahr 1501 am Weinmarkt in Nürnberg zwei knienden Delinquenten mit einer einzigen Drehbewegung die Köpfe abschlug. 1789 schaffte der „Nachrichter Polster“ in Borna sogar drei mit einem Streich. Polster, so die Legende, wusch das Blut von seinem Schwert an seiner Schürze ab und richtete folgende Worte an die sprachlose Menge:

„ich wünsche, daß ein jeder also lebe / Damit er nicht an diesem kalten Eisen klebe.“

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts soll der Dresdner Scharfrichter Melchior Wahl dem Exekutierten den Kopf wieder aufgesetzt und den Leichnam über 30 Äcker geschleppt haben. Kurfürst Johann Georg gab ihm dafür den Adelstitel „Melichor Wahl von Dreißigacker“. Wer 100 Köpfe abgeschlagen habe, so eine weitere Legende aus dem 17. Jahrhundert, bekam die Doktorwürde.[2]

Verwendung in der Neuzeit

Richtschwerter wurden und werden auch in der Neuzeit als Richtwerkzeug genutzt, zum Teil bis in die heutige Zeit. Bei einer der letzten Hinrichtungen mit dem Richtschwert in Europa wurde 1868 in der Schweiz Héli Freymond enthauptet. Im außereuropäischen Raum wurde der Mörder des deutschen Diplomaten Clemens von Ketteler in China im Jahre 1900 mit dem Schwert hingerichtet. Bis in die heutige Zeit werden Hinrichtungen mit dem Schwert in Saudi-Arabien durchgeführt.[3]

Besondere Richtschwerter

- Mit dem Katte-Richtschwert wurde 1730 Hans Hermann von Katte, ein Vertrauter des jungen Friedrich II. von Preußen, enthauptet.

- Das Karlsruher Richtschwert[4] des Tübinger Scharfrichters Georg Friedrich Belthle ist heute im Karlsruher Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais ausgestellt.[5][6]

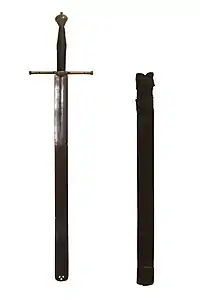

- Das hier gezeigte Richtschwert der Königsberger Scharfrichterei wurde 1778 in Solingen hergestellt und vom Prussia-Museum im Königsberger Schloss aufbewahrt. In der Schlacht um Königsberg ging es verloren.

- Das Richtschwert von Dresden. Mit diesem Schwert wurde der sächsische Kanzler Nikolaus Krell am 9. Oktober 1601 auf dem Dresdner Neumarkt hingerichtet.[7]

Literatur

- Wendelin Boeheim: Handbuch der Waffenkunde. Fourier-Verlag, Wiesbaden, ISBN 3-921695-95-3.

- Dieter Schnabel: Das mysteriöse Richtschwert im Schloss- und Heimatmuseum Gotha. Gotha 2002.

- Dieter Schnabel: Die letzte öffentliche Hinrichtung im Fürstlichen Amt Gotha: „Ritterholz“ Aspach: 18.2.1839. Gotha 2001.

- Dieter Schnabel: Ritter Wilhelm von Grumbach: Eine mainfränkisch-sächsisch-thüringische Tragödie. Gotha 2000.

- Geo. J. Bruck: Das deutsche Richtschwert (1907), bearbeitet und kommentiert von Karl-Robert Schütze, in: Castans Panopticum. Ein Medium wird besichtigt (ISBN 978-3-928589-23-9), Heft 12 (D4), Berlin 2011.

Weblinks

Einzelnachweise

- Richtstuhl und Richtschwert im Museum Lamspringe. Gemeinde Lamspringe, abgerufen am 8. Januar 2019.

- Johannes Kleinpaul: Meister Hämmerlein. Pilsner Tagblatt vom 12. November 1928, S. 2

- Bericht von DW.de, (deutsch, eingesehen am 13. November 2012) (Memento vom 25. Juni 2013 im Internet Archive)

- Karlsruher Richtschwert auf der Website von Karlsruhe/Stadtmuseum, (deutsch, abgerufen am 13. November 2012) (Memento vom 9. November 2013 im Internet Archive)

- Helmut Belthle: Legende und Tatsachen: Das Karlsruher Richtschwert. Blick in die Geschichte, Nr. 64 vom 24. September 2004.

- Georg Friedrich Belthle (Memento vom 23. Juni 2011 im Internet Archive)

- Dresdner Richtschwert bei Neumarkt-Dresden, (deutsch, eingesehen am 13. November 2012) (Memento vom 19. Juli 2011 im Internet Archive)