Panzerhaubitze Wespe

Der 10,5-cm Geschützwagen II für le.F.H. 18/2 (Sf.) „Wespe“ (Sd. Kfz. 124) ist eine Artillerie-Selbstfahrlafette, die im Zweiten Weltkrieg für die deutsche Wehrmacht entwickelt und gebaut wurde.

| Panzerhaubitze Wespe | |

|---|---|

Panzerhaubitze Wespe im Panzermuseum Munster | |

| Allgemeine Eigenschaften | |

| Besatzung | 5 Mann |

| Länge | 4,81 m |

| Breite | 2,28 m |

| Höhe | 2,30 m |

| Masse | 11,48 t |

| Panzerung und Bewaffnung | |

| Panzerung | Front: 18 mm, Seiten/Heck 15 mm, Aufbau: 10 mm |

| Hauptbewaffnung | 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18 M L/28 mit 32 Schuss Munition, Lebensdauer > 10.000 Schuss |

| Sekundärbewaffnung | 7,92-mm-MG 34 mit 600 Schuss |

| Beweglichkeit | |

| Antrieb | Sechszylinder-Reihenmotor Maybach HL 62 TR 140 PS |

| Federung | Blattfederung |

| Geschwindigkeit | Straße 40 km/h, Gelände 24 km/h |

| Leistung/Gewicht | 12 PS/t |

| Reichweite | Straße 200 km, Gelände 140 km |

Entwicklung

Seit Beginn des Zweiten Weltkrieges beschäftigte sich die Wehrmacht mit der Motorisierung der Artillerie. Relativ schnell war klar, dass gezogene Artillerie nicht dem entsprach, was die dynamische Kampfführung der Panzerdivisionen im Blitzkrieg benötigte. So wurde ab 1939 an Selbstfahrlafetten für die Artillerie gearbeitet.

Nach ersten improvisierten Konzepten, wie die 15-cm-sIG 33 (Sf) auf Pz. I B und dem komplexen Projekt Panzerselbstfahrlafette IVb, war im Frühjahr erkannt worden, dass die bis dahin als Lösung betrachteten Projekte "Heuschrecke 10" und "Grille 10" nicht schnell zu realisieren waren.

Auf der Suche nach einer "Zwischenlösung" entschied die Panzerkommission am 14. Juli 1942 eine Selbstfahrlafette auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagen II zu entwickeln. Der Geschützwagen II für le.F.H. 18/2 (Sf.) „Wespe“ wurde als Gemeinschaftsprojekt der Firmen Alkett (Aufbau), MAN (Fahrgestell) und Rheinmetall-Borsig (Geschütz) entworfen und von Famo in Warschau gebaut.

Beschreibung

Als Chassis diente anfänglich das Fahrgestell des Panzer II Ausf. F. Die Erprobung zeigte, dass mehr Platz erforderlich war, so dass das Fahrzeug verlängert wurde und nun zum Geschützwagen II wurde. Für den Einsatz als Artillerieselbstfahrlafette wurde der Motor in die Fahrzeugmitte verlegt. Der hohe kastenförmige Aufbau war nach hinten und oben offen, dort war die an den Einsatz im Fahrzeug angepasste 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 18, die le.F.H. 18/2, montiert. Der Fahrer saß alleine vorne im Fahrzeug in einer geschlossenen Fahrerzelle, während die restliche Besatzung im Aufbau nur einen eingeschränkten Panzerschutz hatte. Da aber die Fahrzeuge aufgrund der Reichweite der Kanone (max. Schussweite 10.650 m) weit hinter der Front agierten, spielte eine Bedrohung durch feindliche Infanterie kaum eine Rolle.

Produktion

Von Februar 1943 bis Juni 1944 wurden insgesamt 683 Wespen von Famo produziert. Da der Munitionsvorrat mit 32 Schuss sehr begrenzt war, wurden zusätzlich 158 Munitionsträger auf gleichem Fahrgestell gebaut. Jeder Batterie wurden zwei Munitionsträger zugeteilt, ein solches Fahrzeug konnte 90 Schuss laden. Daraus ergab sich der Vorteil, dass, wenn eine „Wespe“ liegen blieb, die Feldwartungstruppen die Haubitze ausbauen und auf einen Munitionsträger montieren konnten, wodurch wieder eine einsatzfähige „Wespe“ zur Verfügung stand.[1]

Die korrekte Bezeichnung des Fahrzeuges lautete „leFH 18/2 auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf)“ (Sd.Kfz. 124). Am 27. Februar 1944 wurde die Nutzung des Namens Wespe auf Weisung von Adolf Hitler als unpassend für ein Kampffahrzeug untersagt.

Einsatz

Die Wespe wurde zur Sommeroffensive 1943 an die Ostfront ausgeliefert und kam erstmals bei der Schlacht im Kursker Bogen zum Einsatz. Es war vorgesehen, jede Panzerdivision mit einer Abteilung Artillerie-Selbstfahrlafetten auszustatten. Zwei von drei Batterien der Abteilung waren mit je sechs Wespen ausgestattet, sodass den Panzerdivisionen zwölf Wespen zur Verfügung standen. Weitere sechs Panzerhaubitzen Hummel standen in der dritten Batterie bereit, sodass eine Panzerdivision über 18 Artillerie-Selbstfahrlafetten verfügte. In wenigen Ausnahmen konnten auch Panzergrenadierdivisionen auf die Wespe zurückgreifen.

Da sie geringe Ausfallsraten hatte, stand sie bis Kriegsende an der Ost- und Westfront und in Italien im Einsatz.

Wespen in Feuerstellung, Russland 1943

Wespen in Feuerstellung, Russland 1943 Zerstörte Wespe nahe Mortrée, Juli 1944

Zerstörte Wespe nahe Mortrée, Juli 1944 Kampfraum

Kampfraum unbewaffneter Munitionsträger Wespe, August 1944

unbewaffneter Munitionsträger Wespe, August 1944

Literatur

- George Forty: World War Two Armoured Fighting Vehicles & Self-Propelled Artillery. 1st Edition Auflage. Osprey, London 1996, ISBN 1-85532-582-9, S. 208.

Siehe auch

Weblinks

- Bilder und Daten (englisch)

- Bilder und Beschreibung (englisch)

Einzelnachweise

- S. Hart & R. Hart: Deutsche Panzer im Zweiten Weltkrieg; Gondolino (1998), ISBN 3811216678

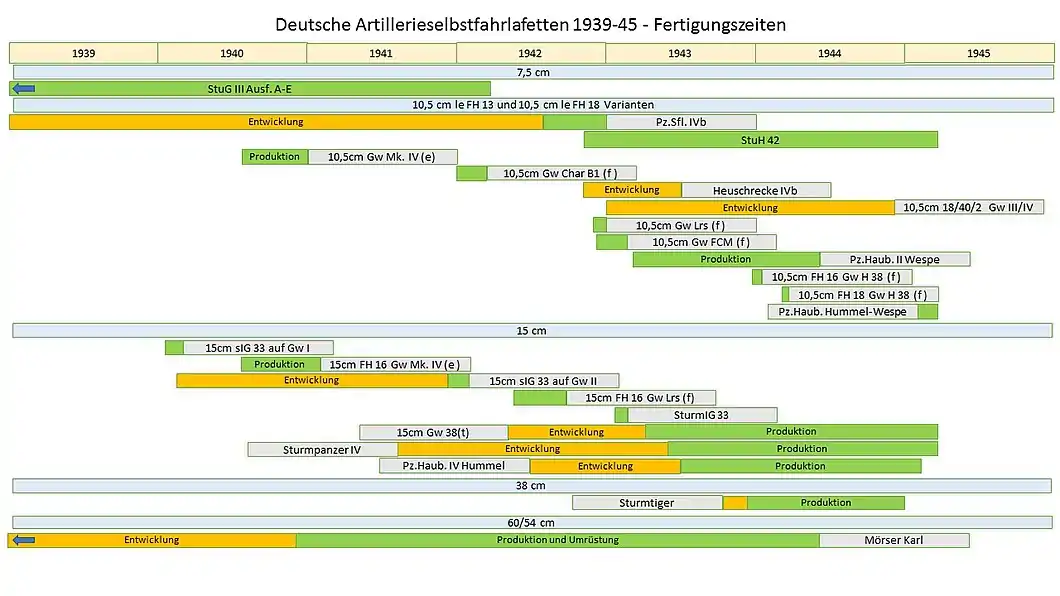

| Zeitliche Übersicht zur Fertigung deutscher Artillerie-Selbstfahrlafetten. | |