Jakob Züberlein

Jakob Züberlein (* 26. Februar 1556 in Heidelberg; † vor dem 15. Oktober 1607 in Tübingen) war ein deutscher Maler.

Leben

Nachdem Hans Ulrich Alt von Herzog Ludwig von Württemberg in der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Auftrag erhalten hatte, Gemälde von Tübinger Professoren anzufertigen, zeichnete Jakob Züberlein diese ab, so dass der Tübinger Formschneider Joachim Lederlin davon Holzschnitte auf Birnbaumholz anfertigen konnte.[1]

1596 wurde vom Tübinger Professor und Verleger Erhard Cellius in Tübingen ein Buch mit 37 Holzschnitten von Jakob Lederlein veröffentlicht. Diese basierten sowohl auf Vorzeichnungen von Elias Alzius und Jakob Züberlein als auch Gemälden von Anton Ramsler und Philipp Renlin. Sie zeigen die damals in Tübingen lehrenden Professoren jeweils in einem Rahmen, zumeist hinter einer Brüstung und oft mit einem Buch in Händen sowie teilweise mit Attributen ihrer Disziplin, oft ähnlich wie auf den Ölgemälden in der Tübinger Professorengalerie.[2]

Werke

Jakob Züberlein malte 1596 den Öhrn im Tübinger Rathaus aus, und kopierte dabei Gemälde von Heinrich Füllmaurer (1526–1546), z. B. das von einem katholischen Geistlichen, der den Balken im eigenen Auge übersieht.[3] Auch für eine Bamberger Kirche fertigte er Gemälde an.[4] Im Alten Schloss in Stuttgart hatte er 1591 in den Gemächern Herzog Ludwigs einen Erker ausgemalt und dafür 130 fl erhalten. Darüber hinaus fertigte er zwei monumentale Bilder für die dortigen Räumlichkeiten an, die ihm mit 550 fl vergütet wurden.[5]

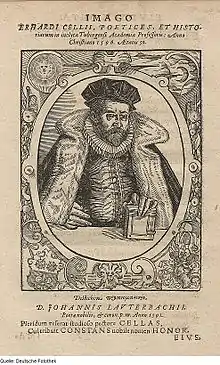

Erhard Cellius, Professor der Beredsamkeit, Dichtkunst und Geschichte[6]

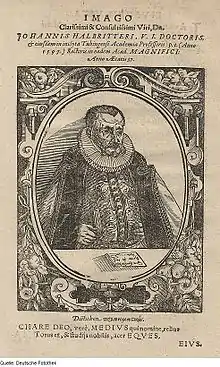

Erhard Cellius, Professor der Beredsamkeit, Dichtkunst und Geschichte[6] Johann Halbritter, Professor der Rechtswissenschaft

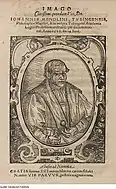

Johann Halbritter, Professor der Rechtswissenschaft Johannes Mendlin (1505–1577), Professor der Logik.[7]

Johannes Mendlin (1505–1577), Professor der Logik.[7]

Monogramm

Sein Monogramm war ein großes I vor einem etwas kleineren Z und daneben ein hölzerner Waschzuber.[8]

Literatur

- Julius Baum: Züberlein, Jakob. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 36: Wilhelmy–Zyzywi. E. A. Seemann, Leipzig 1947, S. 580–581 (mit weiteren Literaturangaben).

- Heinrich Geissler: Züberlein, Jakob. In: Jane Turner (Hrsg.): The Dictionary of Art. Band 33, Grove, New York 1996, ISBN 1-884446-00-0, S. 711–712.

Weblinks

- Bildnis des Iacobus Schegkius – Züberlein, Jakob, Zeichner, Formschneider, 1590 portraitindex.de

- Züberlein, Jacob zeno.org

Einzelnachweise

- Alzius (Elias), eigentlich Eilas Alt. In: Johann Heinrich Füssli: Neue Zusätze zu dem Allgemeinen Künstlerlexikon. Heft 1, Orell, Füssli und Compagnie, Zürich 1824, S. 113–114 (books.google.de).

- Die Tübinger Professorengalerie. auf LEO-BW.

- Andrea Bachmann: Tübinger Straßen: Die Füllmaurerstraße. (Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive) In: Tagblatt Anzeiger vom 17. März 2010.

- Nazional-Garde-Almanach für das Königreich Baiern. 1811. Attenkover, Ingolstadt 1811, S. 113 (books.google.de).

- Annegret Kotzurek: Kleine Geschichte des Alten Schlosses in Stuttgart. DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 2003, S. 31.

- Bildarchiv Foto Marburg

- Mendlin Johannes leo-bw.de.

- Joseph Heller: Geschichte der Holzschneidekunst von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten: nebst zwei Beilagen, enthaltend den Ursprung der Spielkarten und ein Verzeichniss der sämmtlichen xylographischen Werke. C. F. Kunz, Bamberg 1823, S. 207 (books.google.de).