Identitätstheorie (Philosophie des Geistes)

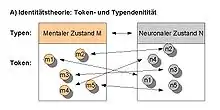

Die Identitätstheorie ist eine der klassischen Positionen der Philosophie des Geistes. Sie ist eine naturalistische Theorie, deren zentrale These ist, dass mentale Zustände mit neuronalen Zuständen identisch sind.

Vom Behaviorismus zur Identitätstheorie

Die Identitätstheorie wurde in den 1950er Jahren von Ullin Place und John Smart formuliert. Die beiden Philosophen gingen von zwei Annahmen aus:

- Der philosophische Behaviorismus, der mentale Begriffe vollständig durch (bedeutungsgleiche) physikalistische Begriffe zu ersetzen versuchte, ist unvollständig. Nicht alle mentalen Ausdrücke können in physikalistischer Sprache definiert werden: so können etwa Empfindungen (wie Farbwahrnehmungen oder Schmerzen) offenbar nicht vollständig als Verhaltensdispositionen analysiert werden.

- Der Dualismus von Geistigem und Körperlichem ist falsch – aus der Unvollständigkeit des philosophischen Behaviorismus muss nicht auf das Scheitern des Materialismus geschlossen werden.

Place und Smart stellen dagegen die These auf, dass Bewusstsein bzw. mentale Zustände wie Empfindungen mit Gehirnzuständen identisch sind. Diese Identität sei mithin keine Frage der Bedeutung mentaler Ausdrücke, wie es im philosophischen Behaviorismus angenommen wurde, sondern einfach eine empirische Entdeckung.

Die systematische Entwicklung der Identitätstheorie ist eine Leistung des 20. Jahrhunderts. Schon vor Smart und Place wurde sie im Umfeld des Wiener Kreises diskutiert, sie wurde von Moritz Schlick erdacht und im Verlauf der 1950er Jahre vor allem von Feigl fortgeführt und präzisiert.

Nachdem sich der philosophische Behaviorismus im Laufe der 1950er und 1960er Jahre als praktisch und theoretisch undurchführbar erwiesen hatte, wurde die Identitätstheorie im Anschluss an Place und Smart über den engeren Bereich des Bewusstseins und der Empfindungen hinaus auch auf den Bereich propositionaler Einstellungen ausgedehnt. Heute wird die Identitätstheorie meistens mit der These verbunden, dass alle mentalen Zustände identisch mit Gehirnzuständen sind.

Die Identitätstheorie kann mit Hilfe einfacher Beispiele erläutert werden – etwa der Identität von Wasser und H2O. Wenn wir feststellen, dass Wasser mit H2O identisch ist, so haben wir das Phänomen "Wasser" wissenschaftlich erklärt. Analog dazu: Wenn wir festgestellt haben, dass ein mentaler Zustand mit einem Gehirnzustand identisch ist, so haben wir das Phänomen "mentaler Zustand" wissenschaftlich erklärt. Zu beachten ist, dass Wasser eine andere Bedeutung hat als H2O. Zur Bedeutung von H2O gehört etwa, ein Molekül zu sein. Zur Bedeutung von Wasser gehört das nicht. Trotzdem könnte man sagen, dass Wasser mit H2O identisch ist. Zwei Entitäten können identisch sein, ohne dass sie bedeutungsgleich sind. Analog dazu: Ausdrücke für mentale Zustände und Ausdrücke für Gehirnzustände haben unterschiedliche Bedeutungen, können aber dennoch auf dasselbe Phänomen verweisen und somit Identisches bezeichnen. Dies ermöglicht eine materialistische Position jenseits des philosophischen Behaviorismus.

Die Identitätstheorie wurde für kurze Zeit die wichtigste Position in der analytischen Philosophie des Geistes; sie hat diesen Teilbereich der Philosophie in seiner heutigen Form wesentlich geprägt. Schon Ende der 1960er Jahre wurde dieses Konzept von vielen Philosophen jedoch wieder abgelehnt.

Einwände gegen die Identitätstheorie

Die Identitätstheorie war von Anfang an mit vielen Einwänden konfrontiert. Hier sind zwei genannt:

1. Die Identitätstheorie wurde allgemein als reduktionistische Theorie verstanden, die das Mentale auf das Physische zurückführen will. Identität ist jedoch eine symmetrische Relation. Daher wurde argumentiert, dass die Identitätstheorie nicht nur das Mentale materialisiere, sondern auch das Materielle "vergeistige": Den Gehirnzuständen würden mentale Eigenschaften zugesprochen.

Zur Verdeutlichung kann das o. g. Beispiel der Identität von Wasser und H2O dienen. Wasser hat etwa die Eigenschaften flüssig und durchsichtig zu sein. Wenn Wasser und H2O aber in Wirklichkeit identisch sind, so müssen sie die gleichen Eigenschaften haben: Wasser ist ja nichts anderes als H2O. Also gilt auch für H2O, dass es flüssig und durchsichtig ist. Gilt dieses Beispiel auch für die Identität von mentalem Zustand und Gehirnzustand? Ist es sinnvoll, von einem neuronalen Zustand zu sagen, dass er schmerzhaft oder stechend sei?

2. Der entscheidende Einwand bezieht sich jedoch auf die multiple Realisierung: Ein mentaler Zustand kann in verschiedenen Wesen durch ganz verschiedene Gehirnzustände realisiert sein. Also können Schmerzen nicht mit einem bestimmten Gehirnzustand identisch sein.

Menschen können Schmerzen haben, auch Katzen und (wahrscheinlich) Lurche. Nun ist es aber unwahrscheinlich, dass allen Wesen im gleichen neuronalen Zustand sind, wenn sie Schmerzen haben. Zu verschieden sind die Gehirne. Nennen wir die neuronalen Zustände M (beim Menschen), K (bei der Katze) und L (beim Lurch). Wenn nun die verschiedenen neuronalen Zustände M, K und L alle Schmerzen realisieren, so kann Schmerz einfach nicht mit einem dieser Zustände identisch sein.

Von der Identitätstheorie zum Funktionalismus – und zurück?

Insbesondere der Einwand der multiplen Realisierung trug zu einem rasanten Popularitätsverlust der Identitätstheorie bei. Hilary Putnam, der den Einwand 1967 ins Spiel gebracht hatte, bot auch gleich eine Alternative an: den Funktionalismus. Die verschiedenen Gehirnzustände sollten alle einen funktionalen Zustand realisieren, der dann mit dem mentalen Zustand identisch sei. Als Beispiel kann der Bauplan einer Uhr herangezogen werden: Der Bauplan spezifiziert funktionale Zustände. Dabei kann die Uhr aus diversen Materialien gebaut werden, die alle die funktionalen Zustände realisieren. Der Funktionalismus wurde für die folgenden Jahrzehnte zur „orthodoxen Lehre“ in der Philosophie des Geistes.

In letzter Zeit treten jedoch wieder vermehrt Stimmen auf, die eine Rückkehr zur Identitätstheorie fordern. Es wird darauf hingewiesen, dass der Funktionalismus das Problem der Qualia nicht lösen konnte. Zudem spielen Überlegungen von Jaegwon Kim zur multiplen Realisierung hier eine große Rolle.

Literatur

- David M. Armstrong: A Materialist Theory of the Mind. Routledge, London 2002, ISBN 0-415-10031-3.

- Christopher Hill: Sensations. A defense of type materialism. CUP, Cambridge 1991, ISBN 0-521-39423-6.

- Michael Pauen: Das Rätsel des Bewusstseins. Eine Erklärungsstrategie. Mentis-Verlag, Paderborn 2001, ISBN 3-89785-087-7.

- Ullin Place: Is Consciousness a Brain Process? In: British Journal of Psychology 47 (1956)

- John J.C. Smart: Sensations and Brain Processes. In: The Philosophical Review 68 (1959)

Siehe auch

Weblinks

- J. J. C. Smart: Eintrag in Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Steven Schneider: Eintrag in J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.