Hans Oberleithner

Hans Oberleithner (* 2. März 1950 in Steyr, Oberösterreich) ist ein österreichischer Mediziner und Zellphysiologe.

Leben und Wirken

Hans Oberleithner wuchs im niederösterreichischen Mostviertel auf. Sein Vater Anton Oberleithner war Landarzt, den er in seiner Kindheit häufig auf den Krankenvisiten über Land begleitete. Seine Mutter Waltraud Dorothea Oberleithner, geborene Schottenloher, verließ nach ihrer Scheidung 1958 die Familie und heiratete noch im selben Jahr den Architekten Heinrich Dunkl († 1978). Sie lebte fortan unter dem Namen Dora Dunkl als Schriftstellerin im Dunklhof zu Steyr.[1]

Nach der Matura am Realgymnasium Steyr 1968 studierte Hans Oberleithner Medizin an der Universität Innsbruck, wo er 1975 promovierte. Nach einer nephrologischen Ausbildung im Elisabethinen-Klinikum in Linz bei Bruno Watschinger startete Hans Oberleithner seine wissenschaftliche Laufbahn am Institut für Physiologie der Universität Innsbruck (damaliger Vorstand: Peter Deetjen[2]). Seine damaligen Mentoren im Gebiet der experimentellen Nierenforschung waren Florian Lang[3] und Rainer Greger[4].

1979 schloss sich Hans Oberleithner dem Forschungsteam um den Nierenphysiologen Gerhard Giebisch[5] im Department of Cellular & Molecular Physiology, Yale University Medical School, New Haven, USA, an, wohin er in den folgenden 15 Jahren immer wieder für Forschungszwecke zurückkehrte. In diesen Jahren miniaturisierte sich sein Forschungsobjekt, von der gesamten Rattenniere[6] zum Nierenkanälchen von Amphibien[7], und schließlich zur einzelnen Hundenierenzelle[8].

Nach seiner Habilitation an der Medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck folgte Hans Oberleithner 1983 dem Ruf auf eine C3-Professur am Institut für Physiologie der Universität Würzburg (Vorstand: Stefan Silbernagl). Dort etablierte er die Methode der Zellfusion als experimentelles Modell zellulärer Ionentransportprozesse[9] und, einige Jahre später, die Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy; AFM) an lebenden Zellen, eine Nanotechnik, die er im Zuge eines Sabbatjahrs 1992 an der Yale-Universität kennenlernte[10].

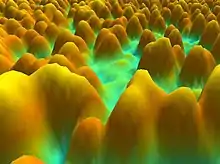

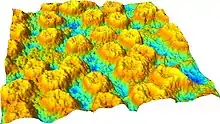

1997 folgte Hans Oberleithner einem Ruf auf den Lehrstuhl für Vegetative Physiologie der Universität Münster[13]. Während um diese Zeit der Schwerpunkt seiner Forschung noch auf der AFM-Visualisierung (siehe Abbildungen) zellulärer und molekularer Lebensvorgänge bestand[14], erfolgte etwa 10 Jahre später mit der Einführung von AFM-Steifigkeitsmessungen an lebenden Zellen am Institut für Physiologie der Universität Münster eine methodische Neuorientierung[15]. In Zusammenarbeit mit dem britischen Mediziner Hugh E. De Wardener[16] entstanden zwei grundlegende Arbeiten[17][18] über die ungewöhnlich hohe Salzempfindlichkeit von Blutgefäßzellen (Endothelzellen). Diese Entdeckung bildete den Ausgangspunkt für weitere experimentelle Arbeiten[19] im Laufe der nächsten Jahre, die schließlich zu einem klinischen Assay, dem Salz-Blut-Test (SBT[20]) zum quantitativen Nachweis der Salzsensitivität beim Menschen führte[21].

2008 erhielt er zur Finanzierung seiner nanophysiologischen Forschung an lebenden Zellen ein Reinhart Koselleck-Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)[22].

Seit 2009 ist Oberleithner Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina[23].

Nach seiner Emeritierung 2015 verlegte er seinen Wohnsitz vom Münsterland in die Berge Tirols (Thaur), wo er sich überwiegend belletristischen Buchprojekten widmet.

Hans Oberleithner ist seit 1976 verheiratet und hat drei Kinder.

Weblinks

Einzelnachweise

- Marlene Krisper: Dora Dunkl. Eine Nacherzählung. 3. Auflage. Verlag & Galerie Steyrdorf, Steyr 2005, ISBN 3-902207-13-2, S. 52–209.

- F. Lang, R. Greger, H. Sporer, H. Oberleithner, P. Deetjen: Renal handling of urate and oxalate: Possible implications for urolithiasis. In: Urological Research. Band 7, Nr. 3, September 1979, ISSN 0300-5623, doi:10.1007/BF00257198 (springer.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- F. Lang, R. Greger, H. Oberleithner, E. Griss, K. Lang: Renal handling of urate in healthy man in hyperuricaemia and renal insufficiency: circadian fluctuation, effect of water diuresis and of uricosuric agents. In: European Journal of Clinical Investigation. Band 10, Nr. 4, August 1980, ISSN 0014-2972, S. 285–292, doi:10.1111/j.1365-2362.1980.tb00035.x (wiley.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- R. Greger, F. Lang, H. Oberleithner, P. Deetjen: Outflux of 45Calcium Along the Rat Nephron. In: Homeostasis of Phosphate and Other Minerals. Band 103. Springer US, Boston, MA 1978, ISBN 978-1-4684-7760-3, S. 125–128, doi:10.1007/978-1-4684-7758-0_15 (springer.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- W. B. Guggino, H. Oberleithner, G. Giebisch: The amphibian diluting segment. In: American Journal of Physiology-Renal Physiology. Band 254, Nr. 5, 1. Mai 1988, ISSN 1931-857X, S. F615–F627, doi:10.1152/ajprenal.1988.254.5.F615 (physiology.org [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- R. Greger, F. Lang, H. Oberleithner, P. Deetjen: Handling of oxalate by the rat kidney. In: Pflügers Archiv European Journal of Physiology. Band 374, Nr. 3, Juni 1978, ISSN 0031-6768, S. 243–248, doi:10.1007/BF00585601 (springer.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- W. B. Guggino, H. Oberleithner, G. Giebisch: The amphibian diluting segment. In: American Journal of Physiology-Renal Physiology. Band 254, Nr. 5, 1. Mai 1988, ISSN 1931-857X, S. F615–F627, doi:10.1152/ajprenal.1988.254.5.F615 (physiology.org [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- Hans Oberleithner, Hans-Jürgen Westphale, Birgit Gaßner: Alkaline stress transforms Madin-Darby canine kidney cells. In: Pflügers Archiv European Journal of Physiology. Band 419, Nr. 3-4, Oktober 1991, ISSN 0031-6768, S. 418–420, doi:10.1007/BF00371126 (springer.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- H. Oberleithner, B. Schmidt, P. Dietl: Fusion of renal epithelial cells: a model for studying cellular mechanisms of ion transport. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 83, Nr. 10, 1. Mai 1986, ISSN 0027-8424, S. 3547–3551, doi:10.1073/pnas.83.10.3547, PMID 3486419, PMC 323554 (freier Volltext) – (pnas.org [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- Hans Oberleithner, Gerhard Giebisch, John Geibel: Imaging the lamellipodium of migrating epithelial cells in vivo by atomic force microscopy. In: Pfl�gers Archiv European Journal of Physiology. Band 425, Nr. 5-6, Dezember 1993, ISSN 0031-6768, S. 506–510, doi:10.1007/BF00374878 (springer.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- Hermann Schillers, Timm Danker, Hans-Joachim Schnittler, Florian Lang, Hans Oberleithner: Plasma Membrane Plasticity of Xenopus laevis Oocyte Imaged with Atomic Force Microscopy. In: Cellular Physiology and Biochemistry. Band 10, Nr. 1-2, 2000, ISSN 1015-8987, S. 99–107, doi:10.1159/000016339 (karger.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- H. Oberleithner, E. Brinckmann, A. Schwab, G. Krohne: Imaging nuclear pores of aldosterone-sensitive kidney cells by atomic force microscopy. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Band 91, Nr. 21, 11. Oktober 1994, ISSN 0027-8424, S. 9784–9788, doi:10.1073/pnas.91.21.9784, PMID 7937891, PMC 44901 (freier Volltext) – (nih.gov [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- Oberleithner, Hans, Prof. Dr. med. em. Abgerufen am 8. Februar 2022.

- S. W. Schneider, K. C. Sritharan, J. P. Geibel, H. Oberleithner, B. P. Jena: Surface dynamics in living acinar cells imaged by atomic force microscopy: Identification of plasma membrane structures involved in exocytosis. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 94, Nr. 1, 7. Januar 1997, ISSN 0027-8424, S. 316–321, doi:10.1073/pnas.94.1.316, PMID 8990206, PMC 19328 (freier Volltext) – (pnas.org [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- Deutscher Ärzteverlag GmbH, Redaktion Deutsches Ärzteblatt: Nanotechnologie dringt in die Medizin vor. 9. Oktober 2009, abgerufen am 8. Februar 2022.

- Hugh de Wardener. Abgerufen am 8. Februar 2022.

- Hans Oberleithner, Christoph Riethmüller, Hermann Schillers, Graham A. MacGregor, Hugh E. de Wardener: Plasma sodium stiffens vascular endothelium and reduces nitric oxide release. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 104, Nr. 41, 9. Oktober 2007, ISSN 0027-8424, S. 16281–16286, doi:10.1073/pnas.0707791104, PMID 17911245 (pnas.org [abgerufen am 27. Januar 2022]).

- H. Oberleithner, C. Callies, K. Kusche-Vihrog, H. Schillers, V. Shahin: Potassium softens vascular endothelium and increases nitric oxide release. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 5. Februar 2009, ISSN 0027-8424, doi:10.1073/pnas.0813069106, PMID 19202069 (pnas.org [abgerufen am 27. Januar 2022]).

- Kristina Kusche-Vihrog, Hans Oberleithner: An emerging concept of vascular salt sensitivity. In: F1000 Biology Reports. Band 4, 2. Oktober 2012, doi:10.3410/B4-20, PMID 23112808, PMC 3463896 (freier Volltext) – (facultyopinions.com [abgerufen am 8. Februar 2022]).

- Hans Oberleithner, Marianne Wilhelmi: Salt Sensitivity Determined From Capillary Blood. In: Kidney & Blood Pressure Research. Band 41, Nr. 4, 2016, ISSN 1423-0143, S. 355–364, doi:10.1159/000443438, PMID 27327163 (nih.gov [abgerufen am 27. Januar 2022]).

- Hans Oberleithner: Quantifying salt sensitivity. In: Biological Chemistry. Band 402, Nr. 12, 25. November 2021, ISSN 1431-6730, S. 1597–1602, doi:10.1515/hsz-2021-0206 (degruyter.com [abgerufen am 31. Januar 2022]).

- DFG - GEPRIS - A concept for the physiological stiffness of a living cell. Abgerufen am 27. Januar 2022.

- Mitglieder. Abgerufen am 8. Februar 2022 (deutsch).