Handstickmaschine

Eine Handstickmaschine ist eine Stickmaschine, die – in der Regel ausschließlich – mit Muskelkraft betrieben wird. Grundsätzlich wird zwischen Einnadel- und Mehrnadelmaschinen unterschieden. Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Aufbau der Mehrnadelmaschinen, wie sie bis etwa 1920 eingesetzt wurden.

Begriffe

Einnadelmaschinen gleichen in Aufbau und Funktion einer Nähmaschine, allerdings kommen besonders oft Kettenstichnähmaschinen zum Einsatz.

Die weitaus häufigste Form der Handstickmaschine war bis etwa 1900 die Mehrnadel-Plattstich-Handstickmaschine, so genannt, weil sie den Plattstich mit mehreren Nadeln ausführen konnte. Weil sie so verbreitet war, wird die Plattstich-Handstickmaschine oft auch nur einfach als Handstickmaschine bezeichnet. Publikationen aus der Zeit vor etwa 1905 schreiben auch schlicht Stickmaschine, weil es noch keine Alternativen gab, von denen man sich abgrenzen musste. Falls nicht explizit erwähnt, ist in diesem Artikel mit Handstickmaschine jeweils eine Mehrnadel-Plattstich-Handstickmaschine gemeint.

Geschichte

Das Konzept der Plattstich-Handstickmaschine wurde von Josua Heilmann 1829 erfunden. Sie blieb bis zum Ende der Handstickerei technisch so gut wie unverändert, wenngleich sie erst um 1850 tatsächlich ausgereift war und in großer Zahl produziert wurde. Allein in der Ostschweizer Textilindustrie wurden 1910 beinahe 20.000 Handstickmaschinen eingesetzt, die meisten standen bei Heimarbeitern in Stuben und Kellern, etwa ein Drittel in großen Stickfabriken.

Durch die etwa 1890 erfolgte Marktreife der Schifflistickmaschine wurden die Handstickmaschinen nach und nach verdrängt. Diese Mehrnadel-Stickmaschinen verwenden ein Schiffchen und zwei Fäden. Sie können, anders als die Handstickmaschinen, mit Motoren angetrieben werden und sind etwa 20-mal schneller. Ihr Stickmuster gleicht ebenfalls dem Plattstich, ist aber genaugenommen keiner mehr, da es sich um ein Zweifadensystem handelt.

Die Schifflistickmaschinen wurden später durch die sogenannten Stickautomaten abgelöst. Diese verwendeten als Mustergeber nicht mehr den Pantographen, sondern einen Lochstreifen.

Äußerer Aufbau

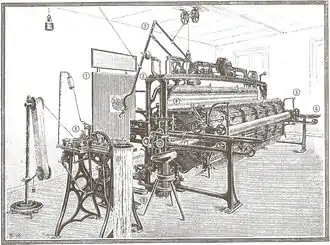

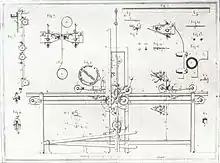

Fig 1. rechts zeigt den äußeren Aufbau der Handstickmaschine.

- (1) Musterbrett mit aufgehefteter Stickvorlage. Davor nimmt der Sticker auf dem Schemel Platz. Die halb hockende und halb stehende Arbeitshaltung des Stickers war ergonomisch sehr schlecht und förderte Schäden am Brustkorb und an der gesundheitlichen Entwicklung im Allgemeinen. (vgl. Abschnitt Arbeitsverhältnisse im Artikel St. Galler Stickerei)[2]

- (2) Pantograph zum Bewegen des Stickbodens (4). Die über die Decke umlaufenden Fäden mit Gewichten sorgen dafür, dass der Arm möglichst kraftlos bleibt.

- (3) Gatter, Gestell

- (4) mittels Pantograph (2) bewegter Stickboden (das zu bestickende Tuch)

- (5) vorderer Wagen

- (6) Wagentransportschiene

- (7) Kurbel zum Bewegen der Wagen

- (8) Abtretvorrichtung, vom Sticker mit den Füßen bedient, zum Übergeben der Nadeln

- (9) Einfädelmaschine. Diese war etwa 1890 erfunden worden und vereinfachte das Einfädeln der vielen benötigten Fäden enorm.

Je nach Typ der Maschine besaß sie zwischen 200 und 450 Nadeln. Entsprechend variierte auch die Breite der Maschine. Je breiter die Maschine jedoch war, umso schwerer war sie zu bedienen und umso öfter musste die Arbeit unterbrochen werden, weil Nadeln herausgefallen oder Fäden gerissen waren.

Funktionsprinzip

Die Figuren auf dem Stoff entstehen dadurch, dass die Fäden mit Nadeln so durch das Gewebe (alter Fachausdruck: Zeug) gesteckt und durchgezogen werden, dass sie nach und nach auf der Fläche das gewünschte Muster bilden. Fig. 2 zeigt ein zugehöriges Stickmuster. Der Faden nimmt den durch die Zahlen 1–10 angedeuteten Verlauf: 1–2 auf der Vorderseite, 2–3 auf der Rückseite, 3–4 wieder vorne und so weiter.

Der Stickmaschine besteht zur Hauptsache aus einem großen Rahmen, an dem das mit Stickerei zu versehende Gewebe aufgespannt wird, den Nadeln und einem Apparat, der die Nadel ergreift, durchs Zeug sticht und mit dem Faden durchzieht.

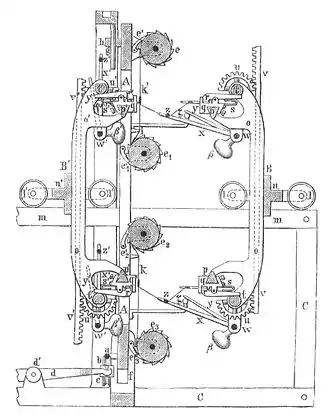

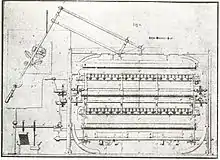

Bei der Stickmaschine ist der Rahmen vertikal und beweglich so aufgehängt, dass das Zeug in einer vertikalen Ebene bleibt, während die Nadeln nur eine horizontale Bewegung durch den Stoff machen. Wenn also eine Nadel durch das Zeug an einer Stelle, z. B. Punkt 1 der Fig. 2, durchgestochen wurde, so wird der Rahmen so bewegt, dass die Nadel beim Zurückstechen den nächsten Punkt, z. B. Punkt 2 der Fig. 2, trifft. Die Stickmaschine arbeitet mit 200–450 Nadeln, die in zwei horizontalen Reihen so verteilt sind, dass auf dem Zeug gleichzeitig zwei kongruente Stickereien an zwei verschiedenen Stellen gebildet oder gleichzeitig zwei Zeuge bestickt werden können. Dazu wird der Rahmen stets parallel verschoben. Zu diesem Zweck liegt der vertikale Stickrahmen A (Fig. 3) mit zwei runden Schienen a auf Rollen b, die wieder in einem Rahmen c sitzen, der sich mit Schneiden auf das gegabelte Ende eines Hebels d stützt, der in Fig. 3 abgebrochen gezeichnet ist, jedoch sich in Wirklichkeit über den Drehpunkt d' fortsetzt und am Ende ein Gegengewicht trägt. Die Gegengewichte der Hebel halten den Rahmen mit den darauf befindlichen Walzen e, e1, e2, e3 und dem aufgespannten Zeug im Gleichgewicht. Da nun außerdem der Rahmen unten durch vertikale Schlitze f und oben durch Gleitschienen h und Zapfen g geführt wird, lässt er sich horizontal und vertikal verschieben, ohne dass er sich aber drehen kann. Zwei Punkte auf dem Zeug verschieben sich somit immer parallel und gleichförmig zueinander. An dem Rahmen sind vier Walzen e, e1, e2, e3 angebracht, in das je eine Sperrklinke (e', e'1, e'2, e'3) eingreift. Je zwei Walzen (e und e1, e2 und e3) dienen zur Aufspannung je eines Zeugstücks k, k' parallel zu dem Rahmen, während die Sperrklinken die Rückdrehung verhindern. Alternativ kann auch ein einzelnes Stück Stoff von e nach e3 gespannt werden, das dann doppelt bestickt wird.

Ist auf dem Stickboden eine horizontale Reihe nebeneinander liegender Figuren fertig gestickt, so zieht man das Zeug von e auf e1 und von e2 auf e3 ein Stück weiter.

Die Bewegung zwischen je zwei Nadelstichen wird dem Rahmen mit Hilfe eines Storchschnabels (Pantographen) übertragen.

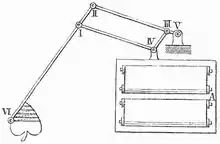

Fig. 4 zeigt die Pantographkonstruktion mit dem beweglichen Rahmen A. I, II, III, IV ist ein in seinen Ecken in Scharnieren drehbares Parallelogramm. Die Seite II-III ist bis zum Punkt V, die Seite III bis zum Punkt VI verlängert, wobei die Dimensionen I-VI und II-V so gewählt sind, dass die Punkte V, IV und VI auf einer Geraden liegen. Wenn man daher den Punkt V festhält und den Punkt VI die Kontur irgendeiner Figur umfahren lässt, so wird dabei Punkt IV eine ähnliche verkleinerte Figur beschreiben. Der Punkt V ist am Gestell der Stickmaschine drehbar befestigt, während Punkt IV mit dem Rahmen A verbunden ist. Da sich aber der Rahmen A so verschiebt, dass jede Linie in ihm ihrer ursprünglichen Lage parallel bleibt, so wird, wenn Punkt VI an einer vergrößerten Figur des Stickmusters entlanggeführt wird, jeder Punkt des Rahmens, also auch des aufgespannten Zeuges, dieselbe Figur verkleinert beschreiben. Bei den meisten Stickmaschinen war ein Verkleinerungsfaktor von sechs üblich. An dem Stickmuster sind die einzelnen Fadenlagen durch Linien, die Nadelstiche durch Punkte angedeutet, der Arbeiter rückt einen in VI befestigten spitzen Stift zwischen je zwei Nadelstichen von einem Punkt auf den nächstfolgenden, so dass jeder Punkt des Zeuges in derselben Richtung um eine verkleinerte Strecke verschoben wird, die der wirklichen Größe des Musters entspricht.

Die in der Stickmaschine verwendeten Nadeln haben zwei Spitzen und das Öhr, durch das der Faden gezogen ist, sitzt in der Mitte. Sie werden durch das Zeug hin und her gestochen, indem sie auf jeder Seite von Zangen erfasst, durchgezogen, dann wieder nach Verschiebung des Rahmens rückwärts eingestochen, losgelassen und von der auf der andern Seite dagegen geführten Zange ergriffen und durchgezogen werden. Diese Zangen sitzen auf jeder Seite in zwei horizontalen Reihen an je einem mit Rollen l und l' auf Schienen m des Maschinengestells C gegen das Zeug zu bewegenden Wagen B, B'. Jedes Gestell besteht aus einem Radgestell n n', von der Breite des Zeuges mit den Befestigungspunkten o, o', die oben und unten prismatische Schienen p, p' tragen. An diesen sind die Zangen mit ihren festliegenden Schenkeln q, q' befestigt, die an ihrer dem Zeug zugekehrten Seite eine kleine Platte mit einem konischen Loch zum Einführen der Nadeln haben. Während die Nadeln im Loch liegen, wird der bewegliche Backen r, r' der Zange dagegen gedrückt, um sie festzuhalten. Dies geschieht in folgender Weise: Der „Schwanz“ der beweglichen Zangenschenkel steht fortwährend unter dem Druck einer Schließfeder s, s'. Gegen die andre Seite des „Schwanzes“ legt sich jedoch eine über sämtliche Zangen einer Reihe fortgehende Welle t, t', die im Allgemeinen von rundem Querschnitt und nur an einer Seite abgeflacht ist. Liegt diese Welle mit ihren runden Teilen auf den Zangen, so sind dieselben geöffnet; ist sie dagegen so gedreht, dass sie ihre flache Seite den Zangen zukehrt, so geben die „Schwänze“ dem Druck der Federn nach und schließen sich. Zur Drehung dieser Wellen dient der Zahnsektor u, u', in den die Zähne einer durch einen besonderen Mechanismus bewegten Zahnstange v, v' eingreifen.

An den Stützen o, o' sind noch kleine durchgehende Wellen w, w' gelagert, an deren beiden Enden die Hebelchen x, x' und y, y' befestigt sind. Die Enden der erstern sind durch je eine parallel zum Zeug liegende dünne Stange z, z' verbunden, dieselben legen sich unter der Einwirkung der Gewichte β, β' auf die Stickfäden und geben ihnen eine gleichmäßige Spannung, werden aber automatisch wegbewegt, sobald sich die Zangen dem Zeuge so weit nähern, dass die Hebel y, y' gegen die am Maschinengestell befestigten Zapfen ζ, ζ stoßen. Die Bewegung der Wagen n, n' mit den daran befindlichen Zangen erfolgt durch einen Arbeiter von einer Seite der Maschine aus mittels einer abwechselnd nach links und rechts gedrehten Kurbel, deren Bewegung auf je eine endlose Kette übertragen wird, deren oberer Lauf mit je einem Wagen verbunden ist.

Die Maschine arbeitet nun in folgender Weise: Die einen Enden der Fäden mögen im Zeug befestigt sein, während die andern in die Nadeln eingefädelt sind. Ist der linke Wagen eben gegen das Zeug gefahren und sind dabei die Nadeln mit ihren aus den Zangen herausstehenden Spitzen durchgestochen, dann muss der rechte Wagen mit geöffneten Zangen vor dem Zeug stehen, um die Nadeln zu fassen. Darauf werden durch betätigen der Abtretvorrichtung zugleich über die Zahnstangen v und v' unter Vermittelung der Zahnsegmente u, u' und der Wellen t, t' die linken Zangen geöffnet und die rechten geschlossen, so dass die Nadeln nunmehr in den rechten Zangen festgehalten werden. Während nun der linke Wagen in seiner Stellung verbleibt, entfernt sich der rechte vom Zeug und nimmt dabei die Nadeln mit. Dazu dreht der Arbeiter an der großen Kurbel. Nachdem der Wagen einen kleinen Weg zurückgelegt hat, sind die an w drehbaren kleinen Stangen y an den Zapfen ζ so weit zurückgeglitten, dass sie sich zugleich mit den Hebeln x und den daran befestigten Querstangen z unter der Einwirkung des Gewichtshebels β gesenkt haben, so dass die Stangen z sich auf die durch das Zeug hindurchgezogenen Fadenenden legen. Der Wagen wird so weit geführt, bis die Fäden ganz ausgezogen sind, wobei sie durch die ausgelegte Stange z eine gleichmäßige schwache Spannung erhalten, die genügt, die eben auf der linken Seite des Zeuges entstandene Lage von Fadenschleifen gehörig anzuziehen. Ohne diesen Spannmechanismus würden beim Spannen der Fäden diese häufig statt durch den Stoff gezogen einfach aus den Nadeln ausgefädelt.

Zuletzt wird der Rahmen A mit Hilfe des Storchschnabels verschoben, dann der Wagen B zurückgeführt, damit z gehoben und die Nadeln von rechts nach links durchgesteckt, worauf sich der beschriebene Vorgang abwechselnd von links nach rechts wiederholt.

Probleme der Handstickmaschine und Weiterentwicklungen

Einer der wesentlichen Nachteile dieser Maschine war, dass die Fäden bei jedem Stich vollständig durch den Stoff gezogen werden müssen. Dadurch konnten die Fäden höchstens so lang sein wie die Schienen, meist etwas mehr als einen Meter, was je nach Muster für etwa 250–400 Stiche reichte. Ist der Faden aufgebraucht, müssen alle Nadeln mit vorbereiteten, neu gefädelten Nadeln ersetzt werden. Bis zur Erfindung der Fädelmaschine (um 1890) musste das Einfädeln von Hand vorgenommen werden und war meist Kinder- oder Frauenarbeit. Plattstichmaschinen hatten zwischen 300 und über 1000 Nadeln, je nach Breite. Aus der Ostschweizer Textilindustrie liegen Berichte vor, wonach die Kinder 6–8 Stunden pro Tag Nadeln einfädeln mussten, zusätzlich zum Schulbesuch.[3] Um auf dieser Plattstichstickmaschine statt der kurzen Stickfäden beliebig lange Fäden verwenden zu können, wurde später auf Mechanik aus den Zweifädennähmaschinen zurückgegriffen, und Schiffchen oder Greifer eingesetzt. Diese Maschinen nennt man daher Schifflistickmaschinen und haben nach und nach die Handstickmaschinen abgelöst, vor allem auch, weil sie vollständig automatisierbar waren. Ab 1905 wurde die Automatisierung durch Einführung der Stickautomaten komplettiert. Diese verwendeten statt des Pantographen, der auch bei der Schifflistickmaschine noch vom Sticker geführt werden musste, Lochkarten.

Die Stickmaschine als Werkzeug

Die Handstickmaschine wurde von den Stickern als Werkzeug, nicht als Maschine gesehen, da sie ohne ihre Arbeitskraft und ohne ihr Geschick genau nichts vollbringen kann.[4] Der Arbeiter muss das Muster genau abfahren und er muss die Räder und Hebel mit seiner Muskelkraft genau im richtigen Moment mit der richtigen Kraft betätigen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Besonders beim Durchziehen der Fäden ist sein Geschick gefragt. Zieht er zu wenig, bilden sich Schlaufen, zieht er zu fest, reißen die Fäden oder sie fädeln aus. Beides sorgt für Arbeitsunterbrechungen und führt in der Folge zu Lohneinbußen, da der Sticker im Akkordlohn bezahlt ist. Verpasste Stiche und Stickfehler mussten durch die (meist weiblichen) Nachstickerinnen behoben werden. Diese waren im Zeitlohn angestellt und der Sticker musste für ihre Arbeit von seinem Lohn Abzüge gewärtigen. Ebenfalls von seinem Lohn hatte der Sticker seine Hilfsperson zu bezahlen, namentlich die Fädlerin – sofern sie nicht seine Frau war oder seine Kinder das übernehmen mussten. Bei großen Maschinen waren manchmal auch zwei Fädlerinnen beschäftigt. Diese hatten neben dem Einfädeln der Nadeln auch die Maschine stets im Blick zu halten, denn der Sticker selbst konnte nicht alle Fäden und Nadeln immer im Blick behalten. Insbesondere jene der unteren Reihe waren ihm weitgehend verborgen.[5]

Einzelnachweise

- Tanner, Seite 138 und Röhlin, Seite 51

- Röhlin, Seite 41f

- Tanner, Seite 166

- Tanner, Kapitel Mentalität der Sticker

- Stickerei-Zeit, Seite 38

Weblinks

Quellen

- Stickmaschine. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Band 19, Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1909, S. 22–25.

- Albert Tanner: Das Schiffchen fliegt, die Maschine rauscht. Weber, Sticker und Fabrikanten in der Ostschweiz. Unionsverlag; Zürich 1985; ISBN 3-293-00084-3

- Peter Röllin (Konzept): Stickerei-Zeit, Kultur und Kunst in St. Gallen 1870–1930. VGS Verlagsgemeinschaft, St. Gallen 1989, ISBN 3-7291-1052-7