Gregor Schneider

Gregor Schneider (* 5. April 1969 in Rheydt) ist ein deutscher Künstler, dessen Arbeitsschwerpunkt gebaute Räume sind. Für sein bislang bekanntestes Werk „Totes Haus u r“, für den deutschen Pavillon, wurde er im Jahre 2001 mit dem Goldenen Löwen der Biennale ausgezeichnet.

Biografie

Schneider studierte von 1989 bis 1992 an der Kunstakademie Düsseldorf und an der Kunstakademie Münster sowie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Es folgten von 1999 bis 2003 verschiedene Gastprofessuren und Lehrtätigkeiten an den De Ateliers in Amsterdam, der Hochschule für bildende Künste Hamburg und an der Königlich Dänischen Kunstakademie, Kopenhagen. Gregor Schneider lehrte als Professor für Bildhauerei an der Universität der Künste Berlin (2009 bis 2012) und der Akademie der Bildenden Künste München (2012 bis 2016). 2016 wurde er als Nachfolger von Tony Cragg auf einen Lehrstuhl für Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf berufen. Seine Professur trat Schneider zum Sommersemester 2016 an.[1]

2015 wurde Gregor Schneider in die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste gewählt. Im Mai 2018 wurde Schneider als neues Mitglied in die Sektion Bildende Kunst der Berliner Akademie der Künste gewählt.[2]

Mit sechzehn Jahren stellte er in einer Einzelausstellung unter dem Titel „Pubertäre Verstimmung“ in der Galerie Kontrast in Mönchengladbach aus. Seit Anfang der 1990er Jahre arbeitete er mit Räumen in Galerien und Museen, die er als dreidimensionale, begehbare Skulpturen begreift, welche die vorhandenen Galerie- oder Museumsräume zum Verschwinden bringen; die Vorlagen findet er in allen Bereichen eines Wohnhauses. Im Jahre 1985 hatte er begonnen, in einem Mehrfamilienhaus in Rheydt Räume aus- und umzubauen, das er im Folgenden als „Haus u r“ betitelte.

Das „Haus u r“

_KAFFEEZIMMER_%22Wir_sitzen%252C_trinken_Kaffee_und_schauen_einfach_aus_dem_Fenster%22.jpg.webp)

Das Haus in der Unterheydener Straße in Mönchengladbach-Rheydt – das „u r“ steht für Unterheydener Straße und Rheydt[4] – wurde von Schneider fortlaufend seit 1985 in einer aufwändigen Form bearbeitet. Gregor Schneider vervielfältigte die vorhandenen Räume, indem er komplette Räume bestehend aus Wänden, Decke und Boden hineinbaute. Diese gedoppelten Räume waren den Besuchern nicht mehr als Raum im Raum erkennbar. Zusätzlich setzte er Motoren ein, um Decken oder ganze Räume in eine nicht mehr wahrnehmbare langsame Bewegung zu versetzen. Durch die Form der Einbauten entstanden Hohl- und Zwischenräume. Einige Räume wurden, da nunmehr hinter Wänden, nicht mehr zugänglich, andere mit Beton, Blei, Glaswolle oder schallschluckenden Dämmstoffen isoliert. Mit Hilfe von außen angebrachter Lampen wurden Tageszeiten simuliert. Die Räume wurden fortlaufend nummeriert (u r1 -), um sie zu unterscheiden. Vorlage für die Nachbauten waren zu Anfang alle Bereiche eines Hauses: ein Schlafzimmer, ein Kaffeezimmer, eine Abstellkammer, eine Küche, ein Flur, ein Keller. In dem Haus u r waren seit Mitte der 1980er Besucher, die von beängstigenden Erlebnissen berichteten.[5]

„Totes Haus u r“ in Venedig

2001 gewann Gregor Schneider mit der Einzelausstellung „Totes Haus u r Venedig 2001“ den „Goldenen Löwen“ der 49. Biennale in Venedig. Udo Kittelmann, seinerzeit Direktor des Kölnischen Kunstvereins, hatte den Künstler zu einer Einzelausstellung in den deutschen Pavillon eingeladen. Hier errichtete Schneider in einer Bauzeit von über drei Monaten ein Totes Haus u r, für das er insgesamt 24 Räume in 100 Packstücken mit einem Gesamtgewicht von 150 Tonnen von Rheydt per Schiff nach Venedig transportieren ließ; als totes Haus u r bezeichnet Schneider die Räume, die aus dem Haus u r für einen anderen Ort ausgebaut oder an einem anderen Ort rekonstruiert wurden.

Schneider baute die Räume im Inneren des deutschen Pavillons zu einem ähnlich doppelwandigen und doppelbödigen Haus im Haus wieder auf wie in Rheydt. Dem Gründerzeit-Eingang des Pavillons mit seinem Säulenportikus verpasste er einen Hauseingang mit Briefkastenschlitzen und bejahrten Klingelschildern an der Seite. Fenster im Innern ließen sich nicht nach außen öffnen. „Man baut, was man nicht mehr kennen kann“, kommentierte Gregor Schneider seine Installation.[6] Das Werk wurde im Rahmen der Biennale auch als subtile politische Aussage gedeutet, da der deutsche Pavillonbau aus dem Jahre 1909 gelegentlich als das „Martialischste“ angesehen wurde, „was auf dem Gelände der Giardini“ zu finden sei.[7]

2003 wurde das Tote Haus u r für ein Jahr im Museum of Contemporary Art Los Angeles (MOCA) aufgebaut.

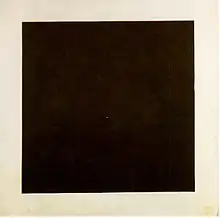

Cube

Gregor Schneider wurde offiziell eingeladen, zur Biennale 2005 auf dem Markusplatz in Venedig den CUBE VENICE 2005 zu realisieren. Kurz vor der Eröffnung wurde diese Skulptur auf dem Markusplatz aufgrund der „politischen Natur“, nach einer Entscheidung in Rom, verboten. CUBE VENICE 2005 sollte eine in Form, Funktion und Aussehen eigenständige Skulptur werden, von der Kaaba in Mekka inspiriert, von dem heiligsten Ort des Islam, zu dem jährlich Millionen Gläubige pilgern. Kaaba heißt übersetzt „würfelförmiges Bauwerk“. Das in den Medien international kontrovers diskutierte Kunstwerk wurde in der Folge auch auf dem Vorplatz des Hamburger Bahnhofs und einem Museum für zeitgenössische Kunst in Berlin kurz vor der Realisierung verboten.

Letztlich realisierte Schneider sein Werk CUBE HAMBURG 2007 zwischen Alt- und Neubau der Hamburger Kunsthalle. In einer Ausstellung mit dem Titel „Das schwarze Quadrat – Hommage an Malewitsch“ wurden von März bis Juli 2007 unter der künstlerischen Leitung des Kurators Hubertus Gaßner, Direktor der Hamburger Kunsthalle, unterschiedliche Aspekte eines Gemäldes von Kasimir Malewitsch (1878–1935) beleuchtet. Um die verschiedenen Aspekte des „Schwarzen Quadrats“ zu vermitteln, waren – neben zahlreichen Werken von Malewitsch selbst – auch dessen Zeitgenossen, Schüler wie auch Kritiker, mit Arbeiten in der Ausstellung vertreten.

Der CUBE HAMBURG 2007 wurde als interreligiöse Plattform genutzt. Ahmet Yazici, stellvertretender Vorsitzender des Bündnisses der islamischen Gemeinden in Norddeutschland, gratulierte dem Künstler „zu seinem völkerverständigenden Projekt“. Yazici versicherte: „Glauben Sie mir, es gibt keine muslimische Gemeinde, die etwas dagegen hätte.“[8] Der Islam verbiete nicht die Nachahmung oder Abbildung der Kaaba in Mekka.

Gregor Schneider selbst sagte über die Entstehungsidee des Kubus: „Es ist nicht meine Idee, sondern Idee eines gläubigen Moslems. Er hat die Verbindung gesehen zur Kaaba, zu diesem Bauwerk, das für mich eines der faszinierendsten und schönsten Bauwerke der Menschheit ist.“ Im Anschluss daran äußerte sich Schneider über das Werk: „Die Skulptur verlangt allen Beteiligten einiges ab (…) Die Kiste führt uns alle vor, zwingt mich dazu, gegen falsche Berichterstattung vorzugehen und die Öffentlichkeit zu suchen, was ich früher nicht machen musste. Es fordert Muslime, die diese Form der Annäherung noch nicht kannten, und es zeigt Besuchern aus der westlichen Welt, was sie noch nie gesehen haben. In der Geschichte des Islams ist Abraham/Ibrahim der Erbauer der Kaaba. Mit dem Bauwerk können sich sehr wohl alle drei monotheistischen Religionen identifizieren.“[9]

Bondi Beach, 21 beach cells

Eine aus 21 identischen Zellen bestehende und 400 Quadratmeter große begehbare Installation entstand an dem berühmtesten Strand der australischen Ostküste, dem Bondi Beach, unter dem gleichnamigen Titel „Bondi Beach, 21 beach cells“.[10] Das auf den Ausstellungsort abgestimmte Kunstwerk hinterfragt „das Ideal einer zwanglosen, egalitären Freizeitgesellschaft“ dort „wo sonst Strandvolleyballer und Rucksacktouristen, Marathonschwimmer und Hochzeitspaare das Bild bestimmen“.[11]

END

Vom 8. November 2008 bis zum 6. September 2009 war Gregor Schneiders 14 Meter hohe schwarze Außenskulptur „END“ für das Publikum begehbar. Der Künstler baute „END“ vor dem Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Die Skulptur war mit dem Museum verbunden und konnte als zusätzlicher Eingang für die Museumsräume benutzt werden. Vor einem Gang durch „END“ musste der Besucher eine Erklärung unterschreiben, dass er für sich abgewogen hat, „ob steile Leitern, enge und/oder völlig verdunkelte Räume ein körperliches oder psychisches Hindernis“ für ihn darstellen. Danach konnte er durch eine schwarze Öffnung das Raumensemble „END“ über eine Leiter betreten. An den meisten Stellen des Raumes sorgte völlige Dunkelheit für einen Verlust des Raum- und Ortsgefühles. Die einzige Orientierung boten Wände, um den Gang abzutasten. Integriert in „END“ waren vier Räume aus dem „Haus u r“.

Kontroversen

Im Frühjahr 2008 entfachte Schneider in der Presse eine Kontroverse um die von ihm formulierte Idee: „Ich möchte eine Person zeigen, welche eines natürlichen Todes stirbt oder gerade eines natürlichen Todes gestorben ist. Dabei ist mein Ziel, die Schönheit des Todes zu zeigen.“ (autorisiertes Zitat von Gregor Schneider).[12] Im April 2008 wurde der Künstler in The Art Newspaper mit den Worten zitiert: „I want to display a person dying naturally in peace or somebody who has just died“ sowie: „My aim is to show the beauty of death“. Deutsche Zeitungen titelten daraufhin mit: „Künstler will Menschen sterben lassen“.[13] Stimmen von Politikern der CDU, FDP und der Grünen wurden laut, die Schneider „Missbrauch künstlerischer Freiheit“ vorwarfen und seine Pläne als „Versuch einer Provokation“ und als „unausgegorene Idee“ bezeichneten. In den Internet-Foren mehrerer Zeitungen wurden Gewalt verherrlichende Kommentare veröffentlicht. Am Telefon und per E-Mail erhielt Schneider Morddrohungen. „Es gibt absurde Todesdrohungen mir gegenüber“, sagte Schneider im Interview mit der Westdeutschen Zeitung. Er teilte am 21. April der Zeitung „Die Welt“ mit: „Ich möchte humane Orte für das Sterben und den Tod bauen“. The Guardian titelte am 26. April: „There is nothing perverse about a dying person in an art gallery“.

Schneider beschreibt ausführlich den gebauten Kunstraum. Diesen Raum möchte er einem Sterbenden oder einem Toten in einem Museum als Angebot zur Verfügung stellen. Dies mit dem jeweiligen Einverständnis der beteiligten Person, der Verwandtschaft und der nötigen Begleitung. Mit diesem öffentlichen Sterberaum wolle er den Tod aus dem gesellschaftlichen Tabu führen und ihn, ähnlich der Geburt eines Menschen, zu einem positiven Erlebnis werden lassen.

Im Januar 2021 installierte er während der COVID-19-Pandemie im Staatstheater Darmstadt einen Denkraum über den Tod, ein Sterbezimmer ohne Körper. Ausgestellt waren Kirschholzfurniere, Fischgrätenparkett und Marmorplatten über der Heizung. Mit dieser Ästhetik von Abschied wollte Schneider zu einer lebhaften Diskussion über den Tod und einem ehrlichen Umgang mit dem Tabuisierten beitragen.[14]

Ausstellungen und Projekte (Auswahl)

- 1985 Pubertäre Verstimmung, Galerie Kontrast, Mönchengladbach

- 1985–2007 Haus u r, Rheydt

- 1994 Drei Arbeiten, Museum Haus Lange/Kunstmuseen Krefeld, Krefeld

- 1996 Gregor Schneider, Kunsthalle Bern

- 1996 Gregor Schneider, Künstlerhaus Stuttgart

- 1997 Totes Haus u r 1985–1997, Rheydt, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Frankfurt a. M.

- 1998 Puff, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach

- 1998 La maison morte u r 1985–1998, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris

- 1998 haus u r, Rheydt, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Dänemark

- 1999 53rd Carnegie International, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvania

- 1999 schlafen, Kabinett für aktuelle Kunst, Bremerhaven

- 1999 Totes Haus, Rheydt, Kunsthalle Bremerhaven

- 2000 Hannelore Reuen Alte Hausschlampe, Fundacja Galerii Foksal, Warsaw

- 2000 Keller, Wiener Secessionsgebäude, Wien

- 2000 Alte Hausschlampe, Museum Haus Esters/Kunstmuseen Krefeld, Krefeld

- 2000 Apocalypse, Beauty and Horror in Contemporary Art, Royal Academy of Arts, London

- 2000 Death House u r, Douglas Hyde Gallery, Dublin

- 2001 Totes Haus u r, 49. Biennale di Venezia, Venedig

- 2001 N. Schmidt, Kabinett für aktuelle Kunst, Bremerhaven

- 2002 Haus u r, Museum DKM, Duisburg

- 2002 Fotografie und Skulptur, Museum für Gegenwartskunst, Siegen

- 2003 Gregor Schneider. Hannelore Reuen, Hamburger Kunsthalle, Hamburg

- 2003 My Private #1, via Pasteur 21, Milano

- 2003 Death House u r, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, California

- 2003 Gregor Schneider, Aspen Art Museum

- 2004 Die Familie Schneider, Artangel London, London

- 2005 28. August 2005 - , Kabinett für aktuelle Kunst, Bremerhaven

- 2006 Totalschaden, Bonner Kunstverein, Bonn

- 2006 4538KM, MDD Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle,

- 2006 My Private escaped from italy, Centre international d'art et du paysage de L'ile Vassiviere, Ile de vassiviere

- 2006 26. November 2006, Fondazione Morra Greco, Napoli

- 2007 Gregor Schneider, Milwaukee Art Museum, Milwaukee

- 2007 WEISSE FOLTER, K20K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

- 2008 süßer duft, La Maison Rouge, Paris

- 2008 Gregor Schneider. Doublings, Museum Franz Gertsch, Burgdorf BE

- 2008 CUBE VENICE - Design and conception, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia

- 2008 END, Museum Abteiberg, Mönchengladbach

- 2009 Garage 2009. Museum Abteiberg, Mönchengladbach[15]

- 2010 Gregor Schneider - Marienstraße, Peill Prize, Leopold-Hoesch-Museum, Düren

- 2011 Punto Muerto, Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid

- 2011 Sterberaum, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck

- 2014 Gregor Schneider. Hauptstraße 85 a, Synagoge Stommeln

- 2014 Neuerburgstrasse 21, Installation in der Halle Kalk des Schauspiel Köln

- 2014 German Angst, Yokohama Triennale 2014, Yokohama Museum of Art, Yokohama

- 2014 Gregor Schneider: Totlast, Lehmbruck Museum, Duisburg in Zusammenarbeit mit der Ruhrtriennale (wurde vom Oberbürgermeister der Stadt Duisburg abgesagt)[16]

- 2014 Liebeslaube, Volksbühne Berlin, Berlin

- 2014 it’s all Rheydt, Gallery Wako Works of Art, Tokyo

- 2014 Die Familie Schneider, Konrad Fischer Galerie, Berlin

- 2014 unsubscribe, Galeria Zachęta, Warszawa, Polen.[17]

- 2014 unsubscribe, Volksbühne Berlin, Berlin

- 2014 Kunstmuseum, Museum Bochum – Kunstsammlung

- 2015 White Torture 2005 - today, XII Bienal de La Habana, La Habana

- 2015 Gregor Schneider, Museum Künstlerkolonie, Darmstadt

- 2016/2017 Gregor Schneider: Wand vor Wand (2. Dezember 2016 bis 19. Februar 2017), Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

- 2017 Kindergarten, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Mexiko-Stadt

- 2017 Invisible City, Onassis Cultural Centre / Fast Forward Festival, Omonia Square, Athen

- 2017 N. Schmidt, Pferdegasse 19, 48143 Münster, Skulptur Projekte Münster 2017, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster

- 2017 Never Ending Stories, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg

- 2018 Fundamentalist Cubes: Inside Spaces by Bruce Nauman, Absalon, and Gregor Schneider, M-ARCO, Marseille

- 2021/2022 Gregor Schneider "Ego-Tunnel", Konschthal Esch, Esch an der Alzette, Luxemburg

Stipendien und Preise

- 1995 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Bildende Kunst

- 1995 Werkstipendium der Stiftung Kunstfonds, Bonn

- 1995 Werkstipendium der Stiftung Kunst und Kultur, NRW

- 1996 Projektförderung Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

- 1996 Karl Schmidt-Rottluff Stipendium

- 1996 Peter Mertes Award, Bonner Kunstverein

- 1996 Dorothea-von-Stetten-Kunstpreis

- 1997 Förderpreis der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

- 1998/99 Kunststipendium Bremerhaven

- 1999 Kunststipendium Villa Romana, Florenz

- 2001 Goldener Löwe, Biennale Venedig

- 2002 1. Preis des Papier-Kunst-Preises des Verband Deutscher Papierfabriken VDP

- 2006 Best Exhibition Of The Year, Contemporary Art in Belgium 2006

- 2008 Preis der Günther-Peill-Stiftung

- 2011 Förderpreis Bambi LTD, Israel

- 2011 Special Jury Award vom Star Ananda, bengalisches Fernsehen, Indien

- 2013 Einer der sechs Finalisten des International Award for Public Art (IAPA), Shanghai, China

- 2014 Children’s Choice Award der Ruhrtriennale 2014: Best of the Best[18]

- 2014 Wilhelm-Loth-Preis, Darmstadt

- 2014 AICA Preis: Die besondere Ausstellung des Jahres 2014[19]

- 2015 Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste

- 2016 Kunstkritiker haben die Schau «Wand vor Wand» in der Bonner Bundeskunsthalle zur Ausstellung des Jahres in NRW gekürt.[20]

- 2018 Mitglied der Sektion Bildende Kunst der Berliner Akademie der Künste.[21]

Literatur

- Galerie Löhrl: Gregor Schneider. 1985-1992, Fritz Altgott KG, 1992.

- Krefelder Kunstmuseen: Gregor Schneider Haus ur 1985-1994, 1994, ISBN 3-926530-69-3.

- Kunsthalle Bern: Gregor Schneider, Stämpfli + Cie AG, 1996, ISBN 3-85780-107-7.

- Galerie Foksal: Gregor Schneider. Tote Jungfrauen. 19.Dezember 1997, 1997.

- Gregor Schneider, Andrzej Przywara, Adam Szymczyk: Gregor Schneider. Totes Haus ur / Dead house ur / Martwy Dom ur 1985-1997, Dimograf 1997, ISBN 83-908380-2-8.

- Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris: Gregor Schneider, 1998, ISBN 2-87900-410-1.

- Aarhus Kunst Museum: Gregor Schneider - Haus ur Rheydt, 1998.

- Gregor Schneider, Udo Kittelmann: Gregor Schneider, Totes Haus Ur, La Biennale di Venezia, 2001, Hatje Cantz Verlag, 2002, ISBN 2-7028-9292-2.

- MOCA - The Museum of Contemporary Art: Gregor Schneider, Edizioni Charta, 2003, ISBN 88-8158-460-3.

- Gregor Schneider: Die Familie Schneider, Steidl Göttingen, 2006, ISBN 3-86521-236-0.

- Gregor Schneider: Cubes: Art in the Age of Global Terrorism Gva-Vertriebsgemeinschaft, 2006, ISBN 88-8158-580-4.

- Kunstforum International (Plateau der Menschheit), Nr. 156, August bis Oktober 2001. S. 288 und 305.

Weblinks

- Homepage von Gregor Schneider

- Literatur von und über Gregor Schneider im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Gregor Schneider in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Suche nach „Gregor Schneider“ im Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Achtung: Die Datenbasis hat sich geändert; bitte Ergebnis überprüfen und

SBB=1setzen) - Gregor Schneider auf kunstaspekte.de

- Schneiders Ausstellungsreihe "Double" im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, [artnet.com]

Quellen

- monopol Magazin für Kunst und Leben 4. April 2016: Nachfolger von Tony Cragg. Gregor Schneider wird Professor für Bildhauerei in Düsseldorf (dpa), abgerufen am 4. April 2016

- Akademie der Künste14 neue Mitglieder aufgenommen., Deutschlandfunk vom 10. Juli 2018, abgerufen am 10. Juli 2018.

- Museum Abteiberg erwirbt das „Kaffeezimmer“ von Gregor Schneider. In: www.kulturstiftung.de/aktuelles/meldungen/detail/museum-abteiberg-erwirbt-das-kaffeezimmer-von-gregor-schneider/. Archiviert vom Original am 27. Juni 2015.

- Bericht in der Rheinischen Post (Memento vom 26. April 2008 im Internet Archive)

- Vgl. Kunstforum International (2001), S. 293ff., mit Abbildungen von Räumen des Hauses aus den Jahren 1986, 1988 und 1989–1993

- Kunstforum international (2001), S. 288

- Kunstforum International (2001), S. 242

- Heiko Klaas: „Ruhe im Karton“. Der Spiegel, 15. Februar 2007 (abgerufen am 2. Dezember 2007)

- Peter Schiering: Wer hat Angst vorm schwarzen Würfel? Gregor Schneider und sein „Cube Venice 2005“. In: 3sat, Kulturzeit, 23. März 2007. (abgerufen am 2. Dezember 2007)

- Kaldor Art Projects: „Gregor Schneider 2007“ (Memento vom 17. Januar 2008 im Internet Archive) (abgerufen am 18. Dezember 2007)

- Goethe-Institut: „Bondi Beach – Gregor Schneider am Strand“ (abgerufen am 18. Dezember 2007)

- Kommentar (Memento vom 13. Juni 2008 im Internet Archive) (abgerufen am 27. Dezember 2009)

- Die Kunst der Provokation: Künstler will Sterbenden ausstellen (Memento vom 22. April 2008 im Internet Archive), Netzeitung, 21. April 2008

- Till Briegleb: Gregor Schneider und das Möbelhaus in der Kulturhauptstadt Esch. Abgerufen am 8. Januar 2022.

- Garage 2009, Museum Abteiberg Mönchengladbach (Memento vom 16. Mai 2010 im Internet Archive)

- Christiane Hoffmans: Gregor Schneider entfacht Kunstdebatte in NRW. Die Welt, 6. August 2014, abgerufen am 1. September 2014.

- http://www.deutschlandradiokultur.de/gregor-schneider-kunstaktion-mit-goebbels-schutt-in-warschau.2156.de.html?dram:article_id=304661

- Verleihung der Children’s Choice Awards der Ruhrtriennale 2014. Gregor Schneiders KUNSTMUSEUM erhält den Best of the Best-Award der offiziellen Festivaljury. (Memento vom 6. Februar 2015 im Internet Archive)

- Gregor Schneider’s Hauptstraße 85 a

- Bundeskunsthalle ganz vorn

- Akademie der Künste14 neue Mitglieder aufgenommen., Deutschlandfunk vom 10. Juli 2018, abgerufen am 10. Juli 2018.