Die Muschel Conus Marmoreus

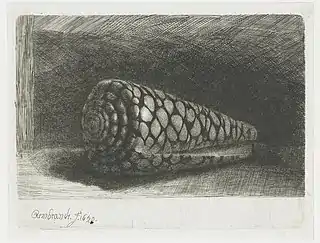

Die Muschel Conus Marmoreus oder Die Marmor-Kegelschnecke ist eine Radierung des niederländischen Malers und Grafikers Rembrandt van Rijn aus dem Jahr 1650. Sie zeichnet sich durch große Detailtreue aus, allerdings hat Rembrandt das Schneckengehäuse des Marmorkegels (Conus marmoreus) spiegelverkehrt dargestellt. Die Radierung ist in drei Plattenzuständen überliefert, von denen der dritte Zustand nur als Unikat im Rijksmuseum Amsterdam bekannt ist. Die beiden anderen Zustände sind jeweils in mehreren Abzügen erhalten. Die Muschel Conus Marmoreus gehört zu den seltenen Radierungen Rembrandts und kann auf Auktionen Preise im sechsstelligen Bereich erzielen.

| Die Muschel Conus Marmoreus |

|---|

| Rembrandt van Rijn |

_De_schelp_(Conus_Marmoreus)%252C_RP-P-OB-241.jpg.webp) |

| Zustand 1/3, 1650 |

| Radierung, Kaltnadel, 9,7 cm × 12,9 cm |

| Rijksmuseum Amsterdam |

|

| Zustand 2/3, 1650 |

| Radierung, Kaltnadel, Grabstichel, 9,7 cm × 13,1 cm |

| Rijksmuseum Amsterdam |

%252C_RP-P-1962-63.jpg.webp) |

| Zustand 3/3, 1650 |

| Radierung, Kaltnadel, Grabstichel, 9,6 cm × 13,2 cm |

| Rijksmuseum Amsterdam |

Beschreibung

Die Radierung zeigt einen Marmorkegel (Conus marmoreus), der quer zur Bildfläche mit der Spitze nach rechts weisend liegt. Die Öffnung ist unten und an der linken Seite ist das konkave, stufige Gewinde sichtbar. Die Abbildung ist 6,4 Zentimeter lang. Bei einer Gehäuselänge ausgewachsener Schnecken von fünf bis 15 Zentimeter ist von einer Wiedergabe von Rembrandts Vorlage in Originalgröße auszugehen. Rembrandt hat offenbar das Schneckenhaus so, wie es ihm vorlag, auf die Kupferplatte übertragen. Dadurch entstand im Druck eine spiegelverkehrte linksgewundene Wiedergabe. Das Gehäuse des Marmorkegels ist immer rechts gewunden, die Radierung ist also keine naturgetreue Darstellung. Wahrscheinlich hielt Rembrandt die Orientierung des Schneckenhauses für unwichtig. Die Schnecke wirft einen Schatten nach links unten. In der linken unteren Ecke sind die Signatur und Datierung „Rembrandt f. 1650“ in der Platte angebracht.[1][2]

Der erste Zustand ist eine Kaltnadelradierung über einer als Ätzradierung ausgeführten Skizze. Er zeigt das Gehäuse der Schnecke vor einem weißen Hintergrund. Die Oberkante des Schneckengehäuses wirkt unvollendet, mit mehreren Lücken im Umriss. Das führte wiederholt zu der Feststellung, dass der erste Plattenzustand ein unvollendetes Werk ist. Tatsächlich bewies Isaac Newton Jahrzehnte später, dass eine Hell-Dunkel-Abfolge das Weiß förmlich hervorspringend erscheinen lässt. Rembrandt gab also wahrscheinlich den Bildeindruck realistisch wieder.[1]

Der Widerspruch des Schattenwurfs der im leeren Raum schwebenden Schnecke war für Rembrandt möglicherweise der Grund, für den zweiten Zustand den Hintergrund zu schraffieren. So erzeugte er den Eindruck, die Schnecke liege in einem Regal. Darüber hinaus reduzierte Rembrandt mit dem Grabstichel die Kontraste auf der Oberfläche des Schneckengehäuses.

Für den dritten Zustand, der in einem einzigen Abzug im Rijksmuseum Amsterdam erhalten ist, überarbeitete Rembrandt mit dem Grabstichel das Gewinde des Gehäuses. Die im zweiten Zustand eher flach erscheinende Spirale ist dadurch stärker stufig herausgearbeitet.[3]

Hintergrund

Die Muschel Conus Marmoreus ist eines der wenigen Stillleben Rembrandts und das einzige unter seinen Radierungen. Abweichend vom Titel der Radierung, der die umgangssprachliche Bedeutung von „Muschel“ nutzt, ist der abgebildete Marmorkegel keine Muschel im biologischen Sinn, sondern eine Kegelschnecke. Der irreführende Titel wurde wahrscheinlich in späterer Zeit vergeben. Der wissenschaftliche Artname Conus marmoreus ist zwar korrekt, aber ihn legte erst 1758 Carl von Linné fest. Bei Rembrandts Zeitgenossen waren Kegelschnecken als Hertshoorn (deutsch: „Hirschhorn“) bekannt.[3]

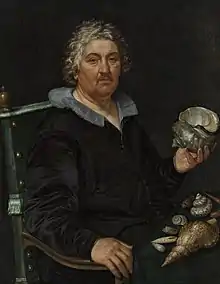

Exotische Muschelschalen und Schneckenhäuser, die holländische Seefahrer von ihren Reisen mitbrachten, waren im Holland des Goldenen Zeitalters beliebte Sammelobjekte, die oft in die zeitgenössischen Wunderkammern aufgenommen wurden. Sie wurden aufgrund ihrer Schönheit und Seltenheit als Bindeglied zwischen der Natur und den Künsten oder als deren Verschmelzung verstanden. Für das aufstrebende Bürgertum waren das Zusammentragen solcher Objekte und die Beschäftigung mit ihnen eine Möglichkeit der eigenen Aufwertung, die Gelegenheit, sich in die Welten der Fürsten mit ihren Wunderkammern und der Naturforscher zu begeben. So wurden Schneckenhäuser zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein mögliches Attribut des aufgeklärten Bürgers, wie auf Hendrick Goltzius’ Gemälde Porträt des Muschelsammlers Jan Govertsen van der Aer (1545–1612).[1][4][5]

Für manche Sammler wurden die Muscheln zur Obsession, und sie wurden bisweilen für astronomische Summen erworben. Daran wurde bereits im frühen 17. Jahrhundert Kritik geäußert. In Roemer Visschers erstmals 1614 gedruckten Sinnepoppen, einer Sammlung von Emblemen, lautet ein Sinnspruch über einem Stich mit verschiedenen Muscheln und Schneckenhäusern: „Tis misselijck waer een geck zijn gelt aen leijt“ (deutsch: „Es ist verrückt, wofür ein Narr sein Geld ausgibt“). Das folgende Bild zeigt eine Tulpe und bezieht sich in ähnlicher Weise auf die Tulpenliebhaberei, die wenige Jahrzehnte später in der Tulpenmanie gipfelte: „Een dwaes en zijn gelt zijn haest ghescheijden“ („Ein Narr und sein Geld sind eilends geschieden“).[6]

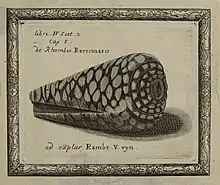

Muschelschalen und Schnecken waren für bildende Künstler ein beliebtes Motiv. Der niederländische Stilllebenmaler Balthasar van der Ast stellte sie auf zahlreichen seiner Werke dar, meist in Kombination mit Früchten, Blumen, Insekten und anderen Tieren. Häufig erscheinen sie wegen ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit als Symbole der Vergänglichkeit alles Irdischen auf Vanitas-Stillleben. Der böhmische Zeichner und Kupferstecher Wenzel Hollar fertigte eine Serie von Kupferstichen verschiedener Schnecken, darunter auch des Kaiserkegels (Conus imperialis). Dabei waren die Arbeiten Hollars exakte Nachbildungen, die höchsten naturwissenschaftlichen Ansprüchen genügten. Rembrandts Muschel Conus Marmoreus lässt das Bemühen Rembrandts erkennen, eine Darstellung „nach dem Leben“ zu schaffen. Es wird aber auch offenbar, dass für ihn das Spiel von Licht und Schatten an der gerundeten Oberfläche des Schneckenhauses im Vordergrund stand. Hollars Kupferstich wurde häufig als direkte Vorlage Rembrandts angesehen. Tatsächlich war seine Rolle darauf beschränkt, Rembrandt die Möglichkeit der Abbildung einer einzelnen Schnecke vor Augen zu führen.[3][5]

Rembrandt hatte sich eine umfangreiche eigene Wunderkammer eingerichtet, deren Objekte vielfach auf seinen Werken abgebildet wurden. Bei einer Versteigerung am 9. März 1637 in der Prinsengracht kaufte Rembrandt eine „Muschel“ für elf Gulden. Das war ein außerordentlich hoher Betrag. Bei derselben Versteigerung kaufte er für 92,10 Gulden Drucke, von denen nur ein Druck nach Raffael mit zwölf Gulden teurer als die „Muschel“ war. Dabei war Rembrandt dafür bekannt, bei Versteigerungen Drucke zu hohen Preisen anzukaufen und mit einem unnötig hohen Einstiegsgebot alle möglichen Interessenten abzuwehren. Das tat er eigenen Angaben zufolge, um den Künstlerkollegen seinen Respekt zu erweisen. Das Inventar seines Haushalts, das im Juli 1656 anlässlich seiner Zahlungsunfähigkeit erstellt wurde, weist unter der Position 179 „Eine große Menge Muscheln, Seegewächse, Abgüsse nach dem Leben und viele andere Raritäten“ aus. Mit den Seegewächsen sind Korallen gemeint.[4][7][8][9]

- Meeresschnecken in der niederländischen bildenden Kunst des 17. Jahrhunderts

Roemer Visscher, Sinnepoppen, 1614

Roemer Visscher, Sinnepoppen, 1614 Balthasar van der Ast, Meeresschnecken und Früchte, 1620er Jahre, Öl auf Eichenholz, 29 × 37 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Balthasar van der Ast, Meeresschnecken und Früchte, 1620er Jahre, Öl auf Eichenholz, 29 × 37 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden Balthasar van der Ast, Stillleben mit Schnecken und Herbstzeitloser, ca. 1630, Öl auf Kupfer, 10,3 × 17,2 cm, Centraal Museum Utrecht

Balthasar van der Ast, Stillleben mit Schnecken und Herbstzeitloser, ca. 1630, Öl auf Kupfer, 10,3 × 17,2 cm, Centraal Museum Utrecht Wenzel Hollar, Conus Imperialis, 1640er Jahre, Kupferstich, 4,8 × 8,5 cm

Wenzel Hollar, Conus Imperialis, 1640er Jahre, Kupferstich, 4,8 × 8,5 cm

Rezeption

Der englische Arzt und Naturforscher Martin Lister veröffentlichte zwischen 1685 und 1692 mit seiner Historiae Conchyliorum ein Werk, das mehr als 1000 Abbildungen von Schneckengehäusen enthielt. Die Kupferplatten der Abbildungen wurden überwiegend von Listers Töchtern Anne und Susanna Lister angefertigt. Bei der Platte für die Tafel 787, den Marmorkegel, verwendete Anne Lister die Radierung Rembrandts als Vorlage, spiegelte sie aber erneut, so dass eine korrekte Darstellung vorlag. Da Lister sich schon vorher mit der Drehrichtung der Schneckengehäuse beschäftigt hatte, steht außer Zweifel, dass es sich bei der Änderung um eine bewusste Korrektur von Rembrandts Fehler handelt. Die Platten vermachte Lister der University of Oxford. 1760 wurden sie von William Huddesford noch einmal für eine Neuauflage von Listers Historiae Conchyliorum verwendet. Heute befinden sich die Platten in der Bodleian Library. Dort wird auch das Skizzenbuch der Listers aufbewahrt, in dem ein Abzug der Muschel Conus Marmoreus eingeklebt ist.[2][10]

Im Zusammenhang mit der auch in digital erstellten Produktionen nicht seltenen seitenverkehrten Abbildung von Schnecken als vermeintlicher Schneckenkönig wird Die Muschel Conus Marmoreus gelegentlich als ein historisches Beispiel genannt.[11]

Von den drei Plattenzuständen ist der dritte Zustand nur als Unikat im Rijksmuseum Amsterdam bekannt. Vom ersten Zustand befinden sich fünf und vom zweiten elf in öffentlichen Sammlungen. Darüber hinaus gibt es wenige Exemplare in Privatbesitz; sie sind aber außerordentlich selten. Die Muschel Conus Marmoreus kann, wenn sie einmal auf einer Auktion auftaucht, einen Preis im sechsstelligen Bereich erzielen.[1]

Einzelnachweise

- Werner Busch: Rembrandts Muschel – Nachahmung der Natur? Ein methodisches Lehrstück. In: Bettina Gockel (Hrsg.): Vom Objekt zum Bild. Piktorale Prozesse in Kunst und Wissenschaft, 1600–2000. Akademie-Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-05-005662-3, S. 93–121 (uni-heidelberg.de [PDF; 8,4 MB]).

- Karin Leonhard: Über Links und Rechts und Symmetrie im Barock. In: Stephan Günzel (Hrsg.): Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften. Transcript, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89942-710-3, S. 135–152.

- Holm Bevers: 29. The Shell (Conus marmoreus). In: Rembrandt. The Master & his Workshop. Drawings & Etchings. Yale University Press, New Haven, London 1991, ISBN 0-300-05151-4 (englisch).

- H. Perry Chapman: Rembrandt on display. The Rembrandthuis as portrait of an artist. In: Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek Online. Band 65, Nr. 1, 2015, S. 202–239, doi:10.1163/22145966-06501009 (englisch).

- Karin Leonhard: Shell Collecting. On 17th-Century Conchology, Curiosity Cabinets and Still Life Painting. In: Karl A. E. Enenkel, Paul J. Smith (Hrsg.): Early Modern Zoology. The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts. Band 1. Brill, Leiden, Boston 2007, ISBN 978-90-04-13188-0, S. 177–216 (englisch).

- Roemer Visscher: Sinnepoppen. Willem Jansz, Amsterdam 1614 (niederländisch, Digitalisat).

- Nr. 51. Rembrandt als Käufer in Kunstauktionen. In: Cornelis Hofstede de Groot (Hrsg.): Die Urkunden über Rembrandt (1575–1721). Martinus Nijhoff, Den Haag 1906, S. 116–118 (Digitalisat).

- Nr. 169. Inventar Rembrandts. In: Cornelis Hofstede de Groot (Hrsg.): Die Urkunden über Rembrandt (1575–1721). Martinus Nijhoff, Den Haag 1906, S. 189–211, Inventar-Nr. 179 (Digitalisat).

- R. W. Scheller: Rembrandt en de encyclopedische kunstkamer. In: Oud Holland. Band 84, Nr. 2/3, 1969, S. 81–147, JSTOR:42712348 (niederländisch).

- Simon McLeish: The Lister copperplates. In: The Conveyor. 9. Dezember 2010, abgerufen am 18. April 2020 (englisch).

- C.J.P.J. (Kees) Margry: Slakkenkoning als digitaal artefact. In: Spirula. Band 358, Nr. 1, 2007, S. 129–133 (niederländisch, natuurtijdschriften.nl).