Daptus vittatus

Daptus vittatus ist ein Käfer aus der Familie der Laufkäfer und der Unterfamilie der Harpalinae. Die Gattung Daptus ist in Europa mit drei Arten vertreten. Der Käfer ist außer in Südeuropa und Nordafrika auch noch in der östlichen Paläarktis verbreitet.[1]

| Daptus vittatus | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Daptus vittatus | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Daptus vittatus | ||||||||||||

| Fischer von Waldheim, 1824 |

Bemerkung zum Namen und Synonymen

Als Erstbeschreibung des Käfers gilt die Beschreibung von 1824 durch Fischer von Waldheim aus Russland. Fischer von Waldheim stellt auch die Gattung Daptus auf und beschreibt den Käfer unter dem Namen Daptus vittatus. Der Käfer war jedoch schon davor bekannt. Fischer selbst gibt als Autor nicht sich, sondern Gebler an.[2] Ältere Namen genügen jedoch nicht den Nomenklaturregeln. Wegen der ungewöhnlichen Varianz in Größe und Färbung und dem riesigen Verbreitungsgebiet des Käfers wurde er oder bestimmte Farbvarianten mehrfach als Art beschrieben. Fast gleichzeitig mit Fischer beschrieb Germar den Käfer unter dem Namen Diptomus vittiger.[3], Von Motschulski wurde der Käfer 1849 wegen gradueller Unterschiede als eigene Art unter dem Namen Daptus labiatus aus Spanien beschrieben.[4] Die schwarze Variante kominekii wurde von Bielz als neue Art beschrieben.[5]

Die Artnamen vittatus und vittiger beziehen sich beide auf den schwärzlichen Längsfleck (lat. vitta) auf den Flügeldecken des Käfers (vittatus = längs gefleckt und vittiger = einen Längsfleck tragend).

Fischer von Waldheim selbst gibt an, dass der Gattungsname Daptus von altgr. δάπτω dápto, 'verschlingen' abgeleitet ist.[2]

Eigenschaften des Käfers

|

|

| Abb. 1: Seitenansicht | Abb. 2: Unterseite |

|

|

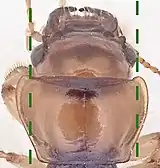

| Abb. 3: Vorderansicht | Abb. 4: Breite Kopf/Brustschild |

|

|

| Abb. 5: Vorderbein | |

| |

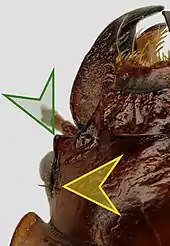

| Abb. 6: linke Kopfhälfte grüne Pfeilspitze auf Wangen- winkel, gelbe Pfeilspitze auf Supraorbitalborste | |

| Abb. 7: Fühler von oben | |

|

Abb. 8: Ausschnitt Oberseite, rechte Flügeldecke entfernt schwarzer Pfeil auf Borste blauer Pfeil auf Rand der Vorderseite der Flügeldecke A Rücken B Hautflügel gefaltet C Flügeldecke |

Der bunt glänzende Käfer ist mäßig gewölbt. Seine Größe variiert beträchtlich. Sie schwankt zwischen sechs und zehn Millimetern. Auch die Färbung ist nicht einheitlich. Allein aus dem Altai beschreibt Gebler sechs Farbvarianten.[6] Namensgebend sind die zwei großen schwarzen Längsflecken, die sich auf den Flügeldecken mit einer Grundfarbe von blassem Gelbbraun bis zu kräftigem Rotbraun erstrecken und sich nicht berühren. Die Färbung von Kopf und Halsschild geht gewöhnlich mehr ins Rötliche, kann aber teils oder vollständig sehr dunkel bis schwarz sein. Die Unterseite ist in der Regel wenigstens teilweise schwarz, bei der Variante flaviventris (lat. gelbbäuchig) gelb.

Kopf

Der Kopf ist groß und überwiegend glatt. Er ist im Gegensatz zu anderen Arten der Gattung über den Augen gemessen breiter als der Halsschild (Abb. 4, die grün gestrichelten Parallelen verlaufen im Abstand der Augen außen). Für die Gattung charakteristisch ist der Vorsprung vor den Augen über der Fühlerwurzel (Wangenwinkel, grüne Pfeilspitze in Abb. 6, auch in Abb. 7 erkennbar). Bei Daptus vittatus ist der Wangenwinkel scharf rechteckig und nach vorn und nach der Seite deutlich gerandet.

Die elfgliedrigen Fühler (Abb. 7) sind kaum länger als der Brustschild breit. Das 1. Glied ist mit Abstand am dicksten und längsten, das dritte Glied ist länger als das zweite und fast so lang wie die beiden folgenden zusammen, ab dem 4. Glied sind die Fühler schnurfömig. Das Endglied ist dicker als das vorletzte Glied und eiförmig zugespitzt. Die Fühler sind behaart, die ersten Glieder nur vereinzelt an der Spitze, das dritte in der äußeren Hälfte, ab dem vierten erstreckt sich die Behaarung über das ganze Fühlerglied.

Die mittelgroßen Augen sind seitlich vorstehend. Oberhalb der Augen befindet sich nur ein Porenpunkt (Abb. 6, gelbe Pfeilspitze), in dem eine lange (supraorbitale) Borste entspringt.

Der Clypeus ist vorn längs gewellt. Er trägt ein Paar langer Borsten (in Abb. 1 mäßig gut erkennbar).

Die Oberlippe ist viereckig, etwas breiter als lang. Sie endet zweilappig, die beiden Lappen tragen je drei lange und zahlreiche kurze Borsten (in Abb. 6 bei voller Auflösung gut erkennbar). Die Oberkiefer sind stark bogenförmig nach innen gekrümmt. Sie sind nicht exakt symmetrisch, sondern der eine Oberkiefer überragt den anderen und endet besonders spitz. Die Taster sind lang und schlank, die Endglieder der Taster sind spindelförmig und vorn abgestutzt (in Abb. 2 bei voller Auflösung gut sichtbar). Auf dem vorletzten Glied der Lippentaster sitzen mehrere (nicht nur 2) Borsten. Die Unterlippe ist dreizähnig mit sehr kleinem Mittelzahn. Das Kinn ist ausgerandet, und in der Mitte der Ausrandung ist ein Zahn höchstens angedeutet.

Halsschild

Der Halsschild ist kurz herzförmig und deutlich aufgeworfen gerandet. Auf jeder Seite entspringt wenig vor der Mitte eine Borste (schwarze Pfeilspitze in Abb. 8). Der Halsschild ist über eineinhalb mal so breit wie lang. Der Vorderrand ist sehr schwach ausgerandet, die Vorderecken etwas vorstehend und abgerundet. Der Halsschild verjüngt sich nach hinten stark, aber vor der Basis nur schwach konkav. Die Hinterwinkel sind verrundet und wenig stumpf bis fast rechtwinklig. Der Hinterrand verläuft geradlinig. Die Oberseite ist glatt oder schwach quer gerunzelt. Sie ist gewölbt mit einer schwachen, vorn abgekürzten Mittellinie. In der hinteren Hälfte ist der Halsschild beiderseits längs seicht eingedrückt, vor der Basis querüber eingesenkt und vor dem Schildchen mit einem Querwulst versehen.

Das Schildchen ist dreieckig.

Deckflügel

Die Flügeldecken sind an der Basis zusammen etwas breiter als der Halsschild an der Basis. Sie sind etwa eineinhalb mal so lang wie zusammen breit. Die Seiten verlaufen annähernd parallel zueinander, an der breitesten Stelle sind sie etwa so breit wie der Halsschild. An der Spitze sind die Flügeldecken abrupt stumpf abgerundet, mit Ausnahme eines obsoleten Zähnchens an der Naht fast gerade abgeschnitten. Die Flügeldecken sind flach. An der Basis sind sie nur seitlich gerandet (blaue Pfeilspitze in Abb. 8). Die Flügeldecken sind gestreift mit erhabenen Zwischenräumen. In den Streifen sind sie undeutlich punktiert.

Auf jeder Flügeldecke befindet sich ein länglicher dunkler, wenig scharf begrenzter Fleck. Er variiert stark in Größe und Farbintensität. In der Regel ist er jedoch deutlich kleiner als die Flügeldecke und nicht in der Mitte der Flügeldecke, sondern etwas dahinter platziert. Vor den beiden Längsflecken wird an der Flügeldeckenbasis ein weiterer dunkler Bereich sichtbar, der jedoch nicht durch die Färbung der Flügeldecken bedingt ist. Er erstreckt sich fast über die ganze Breite des Körpers und ist nach hinten relativ scharf dreieckig begrenzt. Dieser Bereich kommt dadurch zustande, dass der dunkle Rücken (Abb. 8, A) durch die transparenten Flügeldecken (Abb. 8, C) vorn durchscheint, nach hinten aber durch die gefalteten Hautflügel (Abb. 8 B) abgedeckt wird.

Die Flügeldecken sind nahezu kahl, nur gegen Ende sitzen in den äußeren Streifen wenige unscheinbare Härchen.

Beine

Die Beine sind kurz und kräftig. In beiden Geschlechtern sind die Schienen des vorderen und mittleren Beinpaars dicht dornig besetzt, bei den Männchen sind diese Dornen besonders kräftig ausgebildet. Die Vorderschienen (Abb. 5) haben auf der Innenseite zwischen den beiden Enddornen eine Putzscharte, die zur Reinigung der Fühler dient. Die Tarsen sind alle fünfgliedrig. Die ersten vier Glieder der Tarsen der Vorderbeine der Männchen sind im Gegensatz zu vielen anderen Laufkäferarten kaum stärker als bei den Weibchen erweitert. Das erste Glied der Hintertarsen ist lang, fast so lang wie das zweite und dritte gemeinsam. Der Fortsatz der Vorderbrust (Prosternalfortsatz), der die Vorderhüften voneinander trennt, ist zwischen den Vorderhüften ungewöhnlich schmal, verdickt sich dahinter jedoch kopfartig. Auch die Mittelhüften liegen sehr eng beieinander und die Hinterhüften berühren sich (Abb. 2).[7][8][9][10][11][12][13][14][2][15]

Larve

Es gibt drei Larvenstadien. Die Larven zeichnen sich durch Gruppen von Borsten auf dem ersten bis fünften Hinterleibstergit aus. Diese sind eine Anpassung an die Lebensweise im Sand und Schlamm. Eine Beschreibung der Larvenstadien in russischer Sprache findet sich im Internet.[16]

Biologie

Der Käfer toleriert salzige Böden nicht nur, sondern er benötigt sie.[17][18] Außerdem muss sein Lebensraum auch eine hohe Feuchtigkeit aufweisen. Entsprechend findet man die Art in Wassernähe an Stellen mit hohem Salzgehalt, beispielsweise auf Salinen und Salzwiesen, in Schlammlöchern an der Küste oder in Lagunen mit deutlich erhöhtem Salzgehalt (Abb. 9). Aber nicht nur in Küstennähe, sondern auch weit im Festland ist der Käfer anzutreffen in Zonen, die der Versalzung unterliegen, etwa an austrocknenden Seen ohne Abfluss oder an Wasserläufen in Salztonebenen. Sie graben dort tiefe senkrechte Gänge, deren Öffnung gewöhnlich unter einem Stein liegt.[19] Ein Reisebericht meldet den Käfer als häufig auf Sand unter Kuhfladen.[20]

Die nachtaktiven Käfer erscheinen vom frühen Frühjahr bis zum Frühsommer und man kann sie dann auf feuchtem Sand unter Steinen oder Detritus finden. Sie schwärmen nachts und werden von Lichtquellen angelockt.[21][22][23]

Die Käfer nehmen pflanzliche und tierische Nahrung zu sich, was sich auch im Bau der Oberkiefer widerspiegelt. Die Beine sind so gebaut, dass der Käfer gut laufen, graben und klettern kann. Die Käfer leben im Boden, können aber auch auf Pflanzen klettern um Samen zu fressen.[24] Entsprechend werden sie als granivor eingestuft.[25] Der Käfer wurde aber auch dabei beobachtet, wie er mit einem anderen Käfer zusammen einen Flohkrebs fraß.[26]

Die Larven entwickeln sich ebenfalls in feuchtem salzigen Boden.[16] Auch sie ernähren sich sowohl räuberisch als auch von Pflanzen.[27]

Verbreitung

Die Art besitzt ein ungewöhnlich großes Verbreitungsareal. Der Käfer ist in fast ganz Südeuropa und Nordafrika zu finden. Nach Osten erstreckt sich das Gebiet über den Kaukasus und das Altai-Gebirge bis nach Ost- und Westsibirien, China und Korea. Das Verbreitungsgebiet ist aber nicht zusammenhängend. So berichtet Merkl 1897 von dem einzigen Vorkommen in Ungarn, das eng begrenzt ist und wo der Käfer gerade ausstirbt, weil das Gebiet als Truppenübungsplatz benutzt wird.[28] Heute wird der Käfer in Ungarn nicht mehr gefunden, außerdem fehlt er in Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien, Montenegro, der Türkei und den meisten Mittelmeerinseln.[1][15]

Literatur

Gustav Jäger (Hrsg.): C. G. Calwer’s Käferbuch. 3. Auflage. K. Thienemanns, Stuttgart 1876, S. 57.

Einzelnachweise

- Daptus vittatus bei Fauna Europaea, abgerufen am 3. November 2019

- Gotthelf Fischer: Entomographia Imperii Russici Vol. 2 Moskau 1823 Gattung Daptus S. 35 in der Google-Buchsuche, Daptus vittatus S. 38

- Germar: Insectorum species - novae aut minus cognitae - descriptonibus illustratae Halle 1824 S. 2, Nr. 4 Diptomus vittiger in der Google-Buchsuche

- Victor de Motchoulsky: Coléoptères reçu d'un voyage de M. Handschuh dans le Midi de l'Éspagne ... in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou Band XXII Moskau 1849 S. 52 ff S. 69 Daptus labiatus

- E. A. Bielz: Der Schloßberg bei Déva in entomologischer Beziehung in Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften Herrmannstadt 1851 S. 146 S. 150 Nr. 3 Daptus Kominekii

- Friedrich August von Gebler: Bemerkungen über die Insekten Sibiriens - vorzüglich des Altai in Carl Friedrich von Ledebours Reise durch das Altai-Gebirge und die soongorische Kirgisen-Steppe Berlin 1837 Teil III S. 34 sechs Farbvarianten

- Cuvier (Hrsg.): The Animal Kingdom – Class Insecta 1. Band, Londen 1832 S. 208 Daptus

- Andreas Semenov: Species Carabidarum generis Daptus Fisch. in Horae Societatis entomologicae Rossicae Band 27, Petersburg 1892 -1893 S. 434 Daptus, S. 435: Schlüssel für die Arten

- Daptus bei coleonet, abgerufen am 3. November 2019

- G. Kraatz: Die Käfer Europas 29. Heft, Nürnberg 1873 S. 1 Daptus vittiger

- Thos. L. Casey: A Revision of the Nearctic Harpalinae in Memoirs on the Coleoptera Lancaster PA. 1914 S. 52 Daptus

- Georges Cuvier: Le Règne animal d'après son organisation ... Paris 1849 S. 131 Daptus

- Ludwig Redtenbacher: Fauna austriaca – Die Käfer erweiterte Auflage, 1. Band, Wien 1874 S. 69 Daptus und Daptus vittiger

- Edmund Reitter: Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren in Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn Band 38 (1900) S. 34 ff S. 34 Schlüssel für Gattung, S. 39 Schlüssel für Arten

- Ik Je Choi, Jongok Lim, Jinyoung Park, Ji Hwan Park, Jong Kyun Park: Study on the genus Daptus ground-beetles (Coleoptera - Carabidae) from Korea in Journal of Asia-Pacific Biodiversity Vol. 9, Issue 1, März 2016, S. 34 - 38 PDF

- K. V. Makarov, V. G. Shilenkov: Larval stages of ground-beetles Daptus vittatus Fischer (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) in Russian entomological Journal 10 (3), 2001, S. 289 - 296 bei Researchgate

- E. Vives et al..Coleópteros halófilos de Los Monegros in Boletín de la Asociación Española de Entomología Salamanca 1978 S. 205 - 214

- J. Serrano, A. S. Ortiz, J. Galián: Los Carabidae de lagunas y ríos de la Submeseta Sur, España (Coleoptera, Adephaga) in Boletín de la Asociación Española de Entomología Salamanca 1990 S. 199 - 210 PDF

- L Bedel: Catalogue Raisonné des coléoptères du Nord de l'Afrique 1. Teil Paris 1895 S. 121

- Auszugsweise Übersetzung eines Reiseberichts von Waltl: Des insectes d'Andalousie in Revue entomologique Band IV, Straßburg 1836 S. 137 S. 141

- Vittoria Aliquo, Vito Davide Castelli: Nuovi dati sui colleoteri Cicindelide e Carabidi del Trapanese S. 49 Nr. 120

- Enrico Ratti: Le casse di colmata della laguna media, a sud di Venezia - X: I coleotteri dele casse A e B S. 9/41 Nr. 36

- Kirill V. Makarov, Andrey V. Matalin: Ground-beetle communities in the Lake Elton region, southern Russia: a case study of a local fauna (Coleoptera, Carabidae) in Festschrift towards the 75th Anniversary and a Laudatio in Honour of Academician Yuri Chernov Januar 2009 Liste S. 374

- Ernährungstypen von Laufkäfern mit entsprechenden Baumerkmalen bei zin (russische Seite)

- Iradati Tamadouni, Mohamed Aradou: Settlement of Beetles of the Wetland of Sidi Moussa-Oualidia in Journal of Entomology 14(1):33-43, December 2016 S. 9/39

- Annales de l'institute Oceonographique Monaco 1950, S. 73 Goggle-Buch-Suche für Daptus vittatus

- I.Kh. Sharova, K.V. Makarov: Life forms and adaptive radiation of ground beetle larvae(Coleoptera: Carabidae) of the World fauna in Russian entomological Journal Band 21, 3 2012, S. 229-256 S. 244 Larventyp Gruppe IV, 3

- Ede Merkl: Két kihaló bogárfaj (Zwei aussterbende Käferarten) in Rovartani lapok 4. Band, 6, Heft, Budapest 1897 S. 128